Q&A

【助成金の概要や手続きについて】

|

|

質問 |

回答 |

|---|---|---|

|

1 |

助成金の内容と申請手続きについて教えてください。 |

一定の上限額内で、分析費用、収集・運搬費用、処分費用に対し、補助率2分の1の額を助成します。 申請手続きについては、当財団のHPから申請書類をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、必要書類とともに当財団のHPから申請していただくことになります。詳細は、手引きをご覧ください。 |

|

2 |

申請手続きについて代理の方にお願いしてもよいでしょうか。 |

委任状や覚え書きで支払い等に関する委任も受けていることが確認できるのであれば可能です。 ただし、見積書や領収書には、分析費用・収集運搬費用・処分費用・代行費用などがわかる明細であることが(補助金対象費用の明確化のため)必要です。 当該見積書や領収書については、処分事業者や分析業者が、その代理人に対し発行した書類も可能です。 ただし、その業務も委任状や覚え書きなどで委任されている必要です。 |

|

3 |

既に分析等を実施してしまいましたが、これから申請は可能ですか。 |

当財団による交付決定通知書の発行前に実施された分析、収集・運搬および処分につきましては、助成金の交付対象外となりますのでご了承ください。 |

|

4 |

申請者(代表事業者)は誰になりますか。 |

原則、所有者ご本人となります。 |

|

5 |

助成金関係書類の提出期限はありますか。 |

令和9年1月31までに実績報告書をご提出ください。 |

|

6 |

消費税及び地方消費税も助成対象になりますか。 |

助成対象外です。消費税及び地方消費税を除いた額でご申請ください。 |

|

7 |

申請書を提出後、申請を取り下げることは可能ですか。 |

可能です。申請を取り下げる場合には当財団へご連絡ください。 |

|

8 |

2者以上の相⾒積もりは必要ですか。 |

見積もりは1者分で構いません。なお、助成額には上限がありますので、ご注意ください。 |

|

9 |

交付決定通知書を受領する前に分析、収集・運搬及び処分の契約を業者と締結しても問題ないでしょうか。 |

当財団が発行する交付決定通知書を受領後に、契約を締結してください。交付決定日前に契約締結した場合、助成金の交付はできません。 |

|

10 |

実績報告書は、いつ提出すれば良いですか。 |

助成対象事業に係る事業が完了した日(マニフェストD票到着した日)の翌日から1年以内に財団へご提出ください。ただし、最終提出期限は令和9年1月31日です。 |

|

11 |

使用を終えて廃止した電気機器について分析した結果、PCBを含有していることが判明した場合、やらなければならない法令上の手続きはありますか。 |

保管場所を管轄する自治体(都道府県又は政令市)にPCB特措法に基づく届出をすることが必要です。詳細は、各自治体にお問い合わせください。 |

|

12 |

交付決定後、施設搬入した際に、処分対象物(助成対象物)の重量変更が生じた場合どうすればよいですか。 |

実績報告書(第3号様式)の【3】にその旨ご記載ください。 |

|

13 |

申請を電子メールで提出できますか。 |

電子メールでは申請を受け付けておりません。当財団のHPからご申請ください。 |

|

14 |

分析は実施済みです。収集・運搬と処分の費用のみ、助成金の申請をすることは可能でしょうか。 |

可能です。但し、収集・運搬等の契約を締結する前に、ご申請ください。 |

|

15 |

助成金の交付決定後、代表者(申請者の情報)が変更となりました。何か手続きは必要でしょうか。 |

変更事項が生じた場合には当財団へご相談ください。 |

|

16 |

助成金が支払われるタイミングはいつになりますか。 |

実績報告書の受付後となります。事前に、助成金を交付することはできません。 |

【助成対象者について】

|

|

質問 |

回答 |

|---|---|---|

|

17 |

独⽴⾏政法⼈や国⽴⼤学法⼈は申請できますか。 |

独⽴⾏政法⼈、国⽴学校法⼈は、申請できますが、常時使用する従業員数が100人以下の法人が対象になります。ただし、公⽴学校、・公⽴⼤学は、申請できません。 |

|

18 |

医療法⼈や社会福祉法⼈、宗教法⼈は申請できますか。 |

医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は常時使用する従業員数が100人以下の法人が対象になります。 |

|

19 |

マンションの管理組合、商店街の組合は申請できますか。 |

申請可能です。ただし理事長が個人として代表して申請する事になります。 |

|

20 |

法⼈でないマンションの管理組合などが申請する場合、どのような手続きが必要ですか。 |

理事長個人の課税証明書、特措法の届出、確定申告書(あれば)、誓約書等の提出が必要となります。 |

|

21 |

⼤企業や「みなし⼤企業」は申請できますか。 |

申請できません。 |

|

22 |

中小企業の判断は、高濃度PCB廃棄物に係るJESCOの中小企業者等軽減制度と同じと考えてよいですか。 |

ご認識のとおりです。 |

【助成対象について】

|

|

質問 |

回答 |

|---|---|---|

|

23 |

どのような費⽤が助成の対象となりますか。 |

低濃度PCBを含有している恐れのある電気機器(高濃度PCB及び安定器を除く)に使用されている絶縁油について、PCBを含有しているかどうかを把握するための分析費用、低濃度PCB廃棄物を処分する際の収集・運搬費用及び処分費用が対象となります。 |

|

24 |

分析した結果、低濃度PCBには該当しませんでした。助成対象ではなくなりますか。 | 分析費用の助成金は、検査の結果、低濃度PCBに該当しなかった場合においても交付されます。 |

|

25 |

みなし低濃度PCB廃棄物として処分する場合にも助成はされますか。 | 原則、分析は必要です。しかし、採取困難など分析が困難な事例も考えられるので、既にガイドラインでみなし処理ができる場合や再生絶縁油の使用履歴が確認できる等により低濃度PCB みなし廃棄物であると判定される場合であって、なおかつ機器内部に残存している油が極めて少量であり、採取可能な量に満たない場合など、分析が困難である場合に限り処分も助成対象とします。 |

|

26 |

小型機器はドラム缶やペール缶などの容器に保管されるが、容器は助成対象となりますか。 | 汚染されている容器であれば助成対象となります。一方で、汚染されず、その後も繰り返し使用する容器は、助成対象外となります。 |

|

27 |

ドラム缶等の容器に入れずに小型機器を収集・運搬する場合に適用される上限額について教えてください。 | 「低濃度PCB含有廃電機器」の上限額192,500円/台が適用されます。 |

|

28 |

コンデンサ外付け型安定器は、助成対象になりますか。 | 適切に取り外されたコンデンサについては、3㎏未満コンデンサと同様に銘板確認やメーカー問い合わせ等により、高濃度PCBではないことが確認でき、無害化処理認定施設において、低濃度PCB廃棄物として処理されることとなった場合、当該収集・運搬費用及び処分費用は助成対象となります。なお、低濃度PCB廃棄物として処分できるかについて判定するための分析費用についても、助成対象となります。 |

| 29 | 積替え保管を行う場合、「保管事業者から積替え保管施設(①)」と「積替え保管施設から無害化処理施設(②)」で別の収集運搬業者を利用する場合が想定されます。この場合、①と②のどちらの収集運搬費用にも補助が適用されると考えてよいでしょうか。 | 積替え保管において、積替え保管場所まではA事業者が収集運搬(1次)し、その後、処分事業者が自社の車で収集運搬(2次)して処分されるケース等においても、確実な処分が、マニフェストで確認が可能なので、1次の収集運搬費用についても補助の対象とさせて頂きます。 |

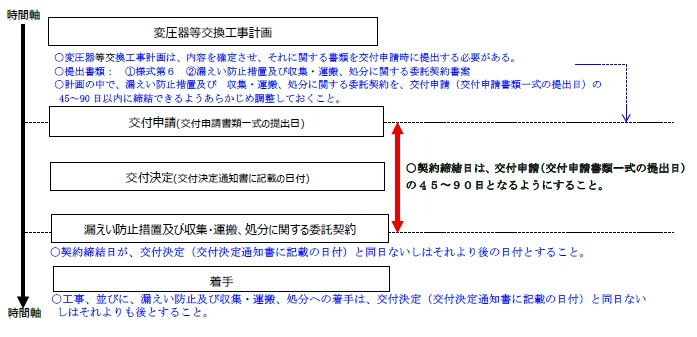

| 31 | 使用中の変圧器等が低濃度PCBを含有していたので、廃棄したいと考えている。 助成金に係る交付申請の段取りなどについて教えてほしい。 |

使用中の変圧器等に係る助成金交付申請の適切な時期や段取りについては、以下の図のとおり。

|

【他の助成金制度との併用について】

|

|

質問 |

回答 |

|---|---|---|

|

31 |

他の助成金制度(⾃治体や各種団体が実施しているもの等)との併⽤は可能でしょうか。 | 助成対象経費が重複している場合は、併⽤することはできません。しかし、当財団が扱うPCB廃棄物処理基金による助成金を受けた残額に対し、自治体等が支援する場合がありますので、助成金制度を実施している自治体等にお問い合わせください。 |

|

31 |

各種融資制度と併⽤することは可能ですか。 | 可能です。 |

|

32 |

低濃度PCBの分析費用について、「PCBに汚染された変圧器の効率化のための補助金制度」との重複申請は可能でしょうか。 | 重複申請はできません。低濃度PCBの分析費用については、本基金の活用をご検討ください。 |