資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律について

環境省環境再生・資源循環局

総務課課長補佐

渕田 祐介

1. 法制定の背景

- 地球規模の課題である気候変動問題の解決に向け、我が国においては、令和2年10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュートラル」を目標として掲げている。

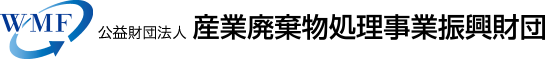

- このうち、資源循環・廃棄物分野の脱炭素化については、我が国の温室効果ガス排出量全体の約36%は、資源循環によって排出削減に貢献できる余地のある分野であるとの推計もあるため、様々な分野で資源循環を促進していく必要がある。

<図1:資源循環が温室効果ガス削減に貢献し得る分野>

出所:中央環境審議会循環型社会部会(2022)「第四次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果及び循環経済工程表 参考資料集

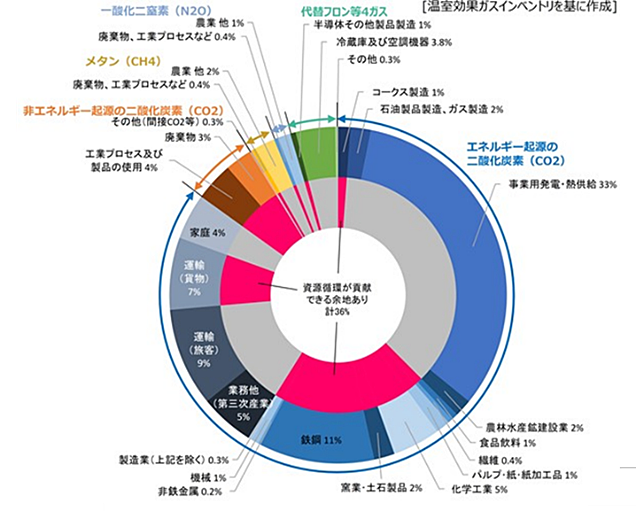

<図2:廃棄物分野の温室効果ガス排出量の推移>

出所:中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会(2023)「脱炭素に向けた資源循環をとりまく状況」

- この点、資源循環に関する我が国の現状として、EUでは、自動車の再生プラスチック最低含有率の義務化等が盛り込まれたELV(廃自動車)規則案が提案され、グローバルなサプライチェーンを有する我が国の製造事業者等も対応が求められているなど、今後、再生材の活用を求める動きが活発化することが想定される。

- こうした状況において、資源循環を促進していくためには、製造事業者等が必要とする質・量の再生材を確実に供給していく体制の確保が必要となることから、単に資源循環の案件形成を支援するのではなく、資源循環の中核をなす再資源化(リサイクル)の取組を高度化していくことが急務となっている。

- このため、中央環境審議会循環型社会部会の下に「静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を設け、令和5年7月以降、制度的な検討を行った。

同小委員会では、廃棄物処理法基本方針や循環経済工程表などを踏まえ、循環型社会を実現するために必要な静脈産業の脱炭素型資源循環システムを構築するための具体的な施策のあり方について審議を行い、報告書を取りまとめた。その後、令和6年2月に中央環境審議会より環境大臣に意見具申を行い、報告書を公表した。 - この報告書を踏まえ、第213回国会に「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」を提出し、令和6年5月22日に成立、同月29日に公布された。

2. 法律の全体像

- 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6 年法律第41号。以下「法」という。)は、廃棄物処分業者による再資源化事業等の高度化の取組を促進するため、①基本方針の策定、②再資源化の実施の促進(底上げ)、③再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)を主な措置事項としている。

- まず、①については、法では、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を環境大臣が定めることとしており、基本方針において、目指すべき基本的な方向を国が提示し、これを実現するための関係者の取組の方向性を示すこととしている。

- 次に、②については、既存の法体系では、廃棄物処分業者全般に対して再資源化を実施するよう求める法的措置がなかったため、再資源化の実施を促進するための措置を講ずることにより、高度化を促進する下地を形成することを狙いとしている。

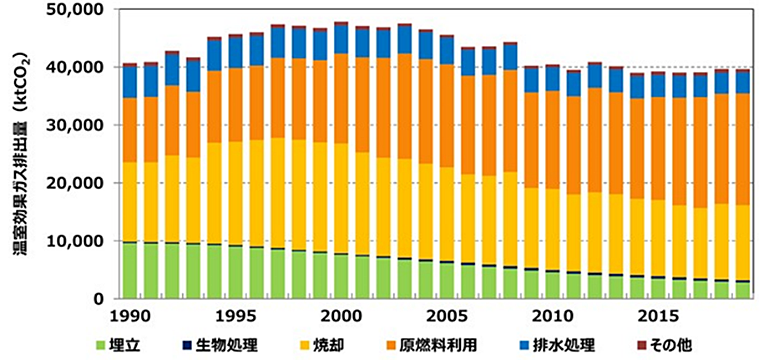

- その上で、③について、先進的な取組みを促進するため、3つの類型に該当する事業について、環境大臣による認定制度を創設し、生活環境の保全のための措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の特例を措置する。

これにより先進的な事例を積み重ね、そこから得られた知見を展開することで、全国への波及を狙うものである。

<図3:認定制度の類型>

出所:環境省「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の概要」

3. 法律の措置事項について

(1) 目的・定義

①目的

- 法の目的は、第1条において「この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と定められている。

- ここで、「温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進」とあるのは、資源循環そのものに温室効果ガス削減効果があるものの、法では、これより一歩踏み込んで、温室効果ガス削減効果が高い資源循環を促進することを目的とすることを示しており、これを達成するために、「再資源化(中略)の高度化を促進するための措置等を講ずる」こととしている。

- そして、「環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与」としているのは、法が、循環型社会のほかにも脱炭素社会の実現を目指し、また、再資源化の取組の高度化による資源循環産業の発展を通じた経済成長も目指していることを明示しているものである。

②定義

- 法では、「再資源化」と「再資源化事業等の高度化」について定義を規定しており、「再資源化」については、「廃棄物(中略)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」としており、熱回収は含まないこととしている。

- 「再資源化事業等の高度化」については、法の中核をなす概念であり、法が目指す取組の方向性を具体化したものといえる。

ここでは、主に3つの方向性(認定制度の3つの類型に対応している。)を示しており、1つめは、製造事業者等の需要に応じた再資源化事業の実施であり、いわゆる動静脈連携を指すものである。動静脈連携は、製造事業者等が必要とする質・量を廃棄物処分業者が提供することを意味し、無駄な事業活動のない資源循環といえ、温室効果ガス削減効果が高いものといえる。

2つめは、「廃棄物から有用なものを分離するための技術の向上」であり、新たに再資源化が可能となる廃棄物を増やすことで、焼却や原燃料利用の抑制による温室効果ガスの排出の削減に資するものである。

3つめは、「再資源化の実施の工程を効率化するための設備の導入」であり、再資源化の行為そのものから発生する温室効果ガスの排出を削減することで、温室効果ガス削減効果を高めることを狙いとしている。

(2) 基本方針・責務規定

①基本方針

- 法第3条では、基本方針について規定しており、基本方針では、法が目指すべき全体像を示し、これを実現するために関係者が講ずるべき措置や再資源化率の目標を定めることを想定している。

- 特に、再資源化率の目標は、いわゆる出口側の目標(処分した廃棄物の数量に占める再資源化されたものの割合)を定めることになるところ、全体目標はもとより、重点的に再資源化を進めるべき廃棄物の種類を特定し、個別分野ごとの目標も定めることを想定している。

この目標が法の数値目標となることから、法に基づく措置事項の成果は、当該目標に基づいて評価されることになる。 - なお、基本方針は、環境大臣が定めることとされているため、環境省告示として、パブリックコメント等の手続を経て策定される。

②責務規定

- 法では、特に重要な関係者である、国・地方公共団体・廃棄物処分業者・事業者について責務規定を設けている。

- 法第4条では国の責務について規定している。国は、法を統括する観点から、地方公共団体・廃棄物処分業者・事業者の責務が十分に果たされるように技術的支援に努めることとされており、また、関係者が相互に連携して需要に応じた資源循環(動静脈連携による資源循環)を促進するために必要な措置を講ずるよう努めることとされている。

後述の認定制度によって得られた知見に関して事例集を作成し周知するなどの取組が考えられる。 - 法第5条では地方公共団体の責務について規定している。地方公共団体は、法で何らかの事務を課せられるものではないが、廃棄物処理法の許可権限を有していることから、廃棄物処分業者全体を対象とした措置に関与していただくことが重要となる。

そのため、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければない」旨の責務規定を置いているが、例えば、一地方公共団体で資源循環を継続的に行うために十分な廃棄物が確保出来ない場合は、近隣の複数の地方公共団体と協働して廃棄物を確保し再資源化を委託するなどにより、地域特性に応じた資源循環を促進することが考えられる。 - 法第6条では廃棄物処分業者の責務を規定している。ここで廃棄物処分業者は、法で初めて規定される概念であるが、①一般廃棄物処分業者、②産業廃棄物処分業者、③自ら産業廃棄物を処分する排出事業者、の3者の総称である。ただし、最終処分のうち埋立処分と海洋投入処分を業として行う者については、処分する廃棄物に再資源化を実施する余地はなく、これらの者に法の責務を課すことは酷であるため、対象から除いている。

廃棄物処分業者に対しては、再資源化を実施する主体として法の最も重要な対象であることから、法の促進策にかかわらず、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必要な措置を講ずるよう努めることとしており、具体的な取組の内容については、後述する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を参照し、実行することが期待される。

また、再資源化の実施の状況の開示に努めなければならないことともしているが、これは、資源循環の案件形成のためには、製造事業者等と廃棄物処分業者のマッチングを支援することが重要であり、そのためには、提供可能な再生材の種類や量等の情報を製造事業者等が把握できる必要があるからである。 - 法第7条では事業者の責務について規定している。事業者は、広く事業を行う者を指しているが、主に製造事業者等を念頭に置いている。これは、法は、廃棄物処分業者による再資源化事業等の高度化を促進するものであるが、資源循環の促進のためには、再資源化事業等の高度化の成果を製品に活用するなど、事業者の協力が不可欠であるためである。

具体的には、再資源化が容易となるよう、分別して排出することや有用なものの分離を容易とする製品設計に取り組むほか、再生材を製品に活用するよう努めることとしている。

(3) 判断基準

①判断基準の策定

- 法第8条において、再資源化事業等の高度化を促進するため、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項(以下「判断基準」という。)を環境省令で定めることとされている。

判断基準は、国が基本方針で示した目指すべき基本的方向を実現するためには、個々の関係者による取組が必要となるものの、日々の事業活動においてどのような取組を行うことが求められるのか基本方針だけでは不明瞭であることが想定されるため、これを具体化するものである。 - また、法第8条第1項では、判断基準で定める事項を、再資源化事業等の高度化の定義で示した方向性に沿って示しており、今後、関係者との調整を踏まえ、判断基準を策定していくこととなるが、廃棄物処分業者全体に対するものであるため、先進的な取組を講ずるよう求めるだけでは実現性に欠けることから、廃棄物処分業者の業態等を踏まえ、実効的かつ具体的なものとなるよう、検討を進めていく必要がある。

②特定産業廃棄物処分業者への勧告・命令

- 判断基準は、あくまで自主努力を促進するための措置であることから強制力はなく、これに反したとしても、何らかの不利益を被るものではない。

しかし、特に処分量の多い廃棄物処分業者については、その行動が業界全体に与える影響が大きいと考えられることから、判断基準の趣旨を損なわないよう、このような者には、より強い促進策を講じていくことが必要である。 - そこで、法第10条において、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)に対しては、その再資源化の実施の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認める場合には、環境大臣による勧告の対象となることとした。

ここで、産業廃棄物処分業者のみを対象としているのは、一般廃棄物の処理責任が市町村にあり、自らが許可した一般廃棄物処分業者に対する指導・監督も、市町村に委ねることが妥当であるからである。

なお、勧告の対象を再資源化の実施に限っているのは、再資源化事業等の高度化の促進は、まさに法においてこれから進めていくことであり、これを勧告の対象とすることは、特定産業廃棄物処分業者に事実上の困難を強いることとなるためである。 - その上で、特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由なく勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、勧告に従うよう命令することが出来ることとしている(命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられることとなる。)。

なお、「著しく阻害する」とは、個々の事情に応じて国において判断していくものであるが、例えば、廃プラスチック類のように、再資源化が比較的容易であるものを主に扱いながらも、再資源化を実施せずに焼却しているようなケースが想定されるところである。

(4) 高度再資源化事業の認定等

- 法第11条において、需要に応じた資源循環のために実施する再資源化 事業を「高度再資源化事業」と定義し、高度再資源化事業の実施に関する計画を策定して環境大臣による認定を申請できることとしている。

高度再資源化事業としては、例えば、飲料メーカーが必要とする質・量の再生材を提供するために、良質な再生材を生産可能な廃プラスチック類のみを広域的に収集するような事例が考えられる。 - この点、法の認定制度は、先進的な取組を促進し、事例を積み重ねることで得られる知見を全国的に還元していくことを狙いとしているため、認定の要件は自ずと厳しいものとなる。

例えば、認定の申請に当たっては、再資源化事業の実施の効率化の程度を示す指標を提出させることとしており、これは、無駄のない再資源化事業であるかどうか、いわゆる循環利用率を示すものであり、この指標に照らして、大部分が製造事業者等に提供されると認められる(製造事業者等が必要とする質・量を提供すると認められる)場合に限って認定することとしている。 - また、法第12条では、認定の取消しについて規定しており、正当な理由なく認定を受けた計画に従って事業を実施していない場合に取消しの対象としているところ、計画には認定後の年間の再資源化の見込み量を記載させることを想定しており、認定を受けながらも事業を実施せず、当該見込み量を大きく下回るようなケースも取消しの対象となることに留意が必要である。

- 法第13条では、認定の効果である廃棄物処理法の特例について規定しており、特筆すべきは、これまでのリサイクル法ではなかった、廃棄物処理施設の設置の許可の特例が措置されている点である。

これは、高度再資源化事業が、製造事業者等が必要とする質・量の再生材を提供するもので、処分に用いられる施設がこれを提供できるだけの能力を有しているかどうかは、事業内容と合わせて国が一貫して審査することが合理的であるからである。

(5) 高度分離・回収事業の認定等

- 法第16条では、廃棄物から高度な技術を用いた有用なものの分離及び 再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化事業を「高度分離・回収事業」と定義し、高度分離・回収事業の実施に関する計画を策定して環境大臣による認定を申請できることとしている。

そして、高度分離・回収事業の認定の要件として、再資源化率が特に高いことをあげているが、これは、必ずしも完全リサイクルを指すものではなく、従前、ほとんど再資源化がされなかった廃棄物について、再資源化を可能とする(例えば、再資源化率0%から30%)事業も、認定の要件を満たし得るものである。 - ここで、高度分離・回収事業の対象とする廃棄物は、「その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る」こととしており、例えば、太陽光パネルのように、再資源化が可能なものが多く含まれるが、その分離に困難が伴うことから再資源化が進んでいないようなものが想定される。

また、「高度な技術」かどうかは、環境省において、従来の技術等と比較しながら判断していくこととなる。 - 法第18条では、廃棄物処理法の特例について規定しているが、高度分離・回収事業は、施設に着目した認定制度であることから、廃棄物収集運搬業の特例は措置されていないことに留意が必要である。

(6) 再資源化工程の高度化の認定等

- 法第20条では、廃棄物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備を導入することを「再資源化工程の高度化」と定義し、再資源化工程の高度化の実施に関する計画を策定して環境大臣による認定を申請できることとしている。

- 再資源化工程の高度化の認定は、既設の廃棄物処理施設の脱炭素化を進めることを狙いとしているため、「廃棄物処理施設の設置者」という申請者要件を設けており、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理施設の設置の許可を受けて当該施設を設置した者に限っている。

- 法第21条では、廃棄物処理法の廃棄物処理施設の設置の変更の許可の特例を措置することとしているが、認定後の監督は、従前と同様に廃棄物処理法に基づく規制によることが適当であることから、認定後には、認定の対象となった廃棄物処理施設を管轄する都道府県の知事に通知をすることとしている。

(7) 登録調査機関

- 法の認定は国が行うこととなるが、迅速な認定を実現するためには、その審査の全てを国において実施するのではなく、認定するかどうかなどの重要な判断は国で行いつつ、審査の一部を外部の機関に委託できるようにする必要がある。

- そこで、法第22条において、環境大臣の登録を受けた者(登録調査機関)に対して、認定の審査の一部を行わせることができることとした。

具体的には、3つの類型全ての認定の申請に当たって提出させる指標について、妥当な試算が行われているかどうか、適切な根拠に基づくものであるかどうかの調査業務を行わせることとした。 - 法第24条では、登録の基準について規定しており、調査業務を適確に行うことができることはもちろんであるが、調査業務の性質上、認定の申請者たる廃棄物処分業者に支配されている者は不適当であることから、廃棄物処分業者が役員の1/2を超えるような法人は認定しないなどの基準を設けている。

- また、迅速な認定を実現するため、法第27条では、登録調査機関に調査業務の実施義務を課しており、環境大臣から調査業務の実施を求められた場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならないこととしている。これに違反した場合には、登録の取消しの対象となる。

(8) 再資源化の実施の状況の報告等

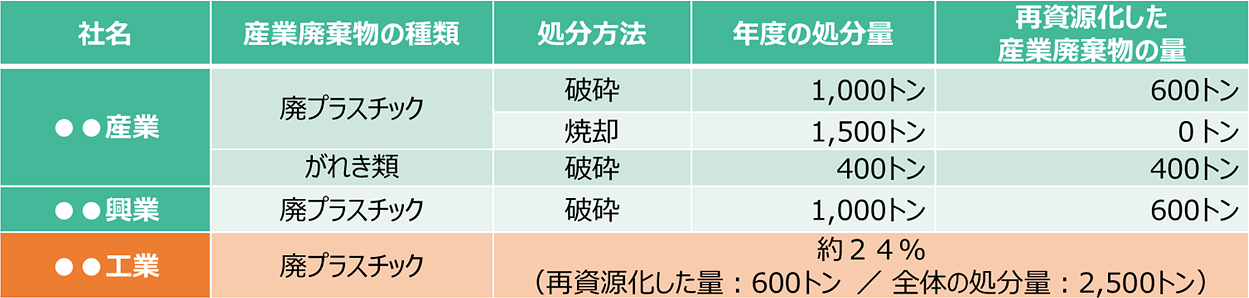

- 法第38条では、特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量等を環境大臣に報告しなければならないこととしている。

この規定の趣旨は、製造事業者等は、再資源化に積極的な廃棄物処分業者の情報を得る手段が限定的であり、再生材を調達する必要があっても、どの廃棄物処分業者がどのような種類の再生材を供給可能であるかといった情報を入手することは容易ではないことから、廃棄物処分業者の再資源化の実施を公表することで、マッチングを支援するものである。 - また、特定産業廃棄物処分業者のみに報告を義務づけているのは、

- 零細企業といった規模の小さい企業も含めて一律で報告を義務づけることは現実的ではないこと、

- 報告によって得られた情報は、判断基準に基づく勧告・命令の判断の基礎として用いられること、

他方、マッチングを支援するという趣旨からは、特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者にも公表によるメリットを受けるニーズがあると想定されるため、特定産業廃棄物処分業者以外の産業廃棄物処分業者についても、任意で報告できることとした。 - なお、特定産業廃棄物処分業者の業態によっては、公表により同業他社に企業秘密を知られるなどの不利益を被るおそれが否定できないことから、法第39条において、環境大臣に対する権利利益の保護の請求を認めている。請求が認められた場合には、公表は再資源化率によって行うことを想定している。

ただし、権利利益の保護の請求を容易に認めてしまうと、制度の趣旨を損なうおそれがあることから、請求に当たっては理由を付すこととし、請求の可否は厳格に判断することとなる。

ここで留意が必要なのが、権利利益の保護の請求の効果はあくまで公表の内容であって、報告事項が勧告・命令の基礎となることを踏まえれば、仮に請求が認められたとしても、報告自体は必要となる。

<図4:公表のイメージ>

出所:産業構造審議会産業技術環境分科会資源循環経済小委員会(2024)「環境省における資源循環に向けた取組(再資源化事業等高度化法)について

(9) 施行期日

- 法の施行期日は2段階としており、

①基本方針・判断基準に関連する規定は法の公布から9ヶ月以内で政令で定める日から、

②その他の規定は法の公布から1年6ヶ月以内で政令で定める日から、

それぞれ施行することとしている。

4. 終わりに

- 法は、脱炭素社会の実現のため、廃棄物処分業者全体に対して再資源化の実施を責務として規定しており、廃棄物処理法で求めてきた適正処理の確保に加え、再資源化の実施の促進も重要な役割であることを示すものである。

- 法の円滑な施行には、皆様のご協力が不可欠であるため、法の趣旨へのご理解いただき、積極的な取組みを行っていただくことに期待したい。