産業廃棄物処理業者が取り組むべきDX(デジタルトランスフォーメーション)とは

資源循環システムズ株式会社

取締役 瀧屋 直樹

1.はじめに

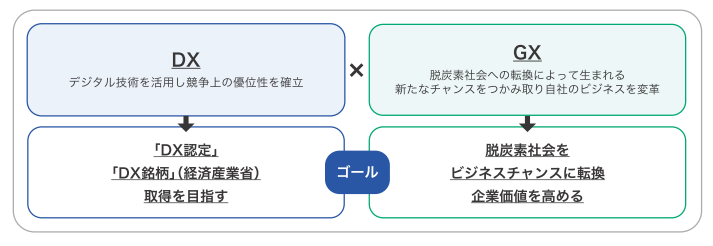

ガイドライン策定当時は出始めだったグリーン・トランスフォーメーション(以下、「GX」)は今や国家の成長戦略に位置づけられている。社会システム全体のGXには、産業廃棄物処理業者(静脈企業)におけるDXが必要不可欠である。本稿では、ガイドラインを基に産業廃棄物処理業者がDXを推進するための具体的なアプローチについて述べていく。

2.DXとは

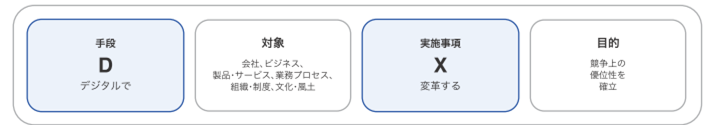

DXは、激化する市場競争を勝ち抜くためにデジタル技術を活用し、全社的な業務プロセス、ビジネスモデル、さらには、企業文化や風土なども含めて変革していく取組である。DXにより、競争上の優位性を確立することは企業にとっての喫緊の課題であり、従来と同じ事業モデルでは生き残れないという強い危機感のもと、DXに取り組まなければ企業の持続的な成長は見込めない。

とりわけ循環ビジネスにおいては、サーキュラーエコノミーが進展すれば、廃棄物発生量も減少していくため、処理量を拡大すれば企業成長につながるというビジネスモデルから、サーキュラーエコノミーの付加価値を高めることで成長につながるという構造転換が必要となり、ここで不可欠なのがDXである。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

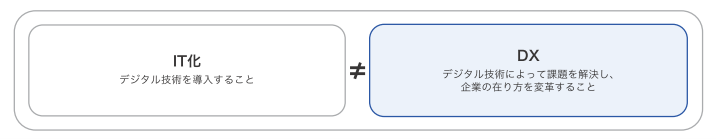

2-1.IT化とDXの違い

「IT化」と「DX」はしばしば混同されがちだが、全く異なる概念である。「IT化」は、デジタル技術を導入することに主眼が置かれ、業務・事業変革の視点ではない。一方、「DX」はデジタル技術によって組織が抱える課題を解決し、企業の在り方を変革することである。より良い商品の提供、顧客満足度の向上、働きやすい職場を作るなど、企業の在り方を根本から変革することである。

つまり、「IT化」は「デジタルツール導入が目的」であり、「DX」は、「IT化」を「手段」として組織全体の変革を目指すことを意味する。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

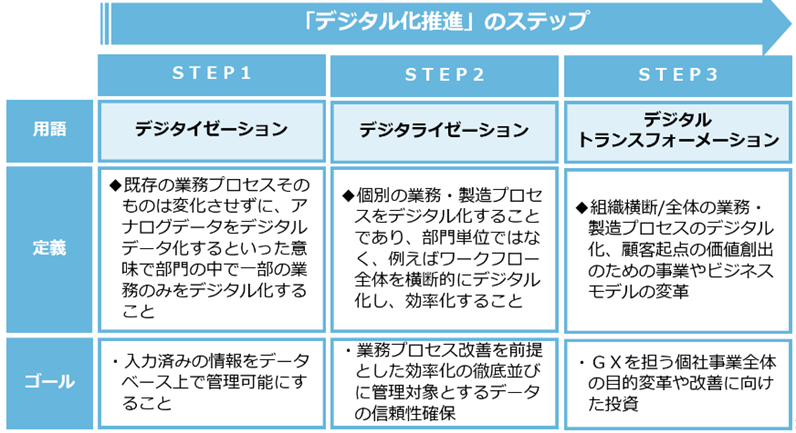

2-2.DX推進の3ステップ

DXの実現には、「デジタイゼーション」、「デジタライゼーション」、そして、「DX」の3つのステップを踏む必要がある。「デジタイゼーション」は、紙で管理する情報をデジタルデータに置き換えることを意味し、電子マニフェスト導入がその典型的な事例である。表計算ソフトへ文字入力をするだけでは、デジタル化とは呼べず、データをデータベース上で管理可能にすることが、デジタイゼーションのゴールである。

次のステップは、デジタル化した情報を基に業務プロセスそのものを変革する「デジタライゼーション」である。電子化されたマニフェスト情報を契約書と自動突合し、契約上の品目や計量伝票とのチェックしつつ、最終的な請求書発行まで一気通貫で行うシステムの構築などが該当する。業務プロセスの改革と管理対象データの信頼性確保が、デジタライゼーションのゴールである。

そして、デジタル化の最終ステップが、「DX」である。デジタライゼーションを基盤としてこそ、組織全体の業務プロセスのデジタル化、顧客中心の価値創出のためのビジネスモデルの変革に挑戦できる。例えば、顧客別の取引実績を分析し、それに基づいて営業人材が得た情報と組み合わせることで、提案型営業への転換が可能となり得る。DXのゴールは、GXを担う企業全体の目的変革や改善に向けた投資そのものなのである。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン~処理業者編~

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン~処理業者編~

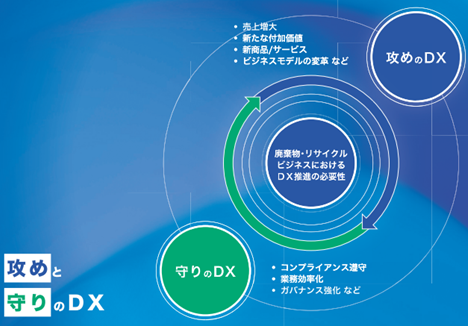

2-3.攻めと守りのDX

DXには、「攻めのDX」と、「守りのDX」がある。「守りのDX」は業務プロセスのデジタル化によって、生産性向上やコストダウンを図るものであるが、これだけでは成長は望めず、変わりゆく市場の中で生き残ることはできない。

一方、「攻めのDX」は、新たな付加価値の創出、新商品・サービスの創出、ビジネスモデルの変革等を目的としたデジタル技術の活用を指し、「攻めのDX」こそが本来のDXであり、成長戦略そのものを指す。社会全体がサーキュラーエコノミーへの根本的な変革を成し遂げるために、静脈企業が果たすべき役割は増大しており、デジタルデータ活用による循環ビジネスの高度化といった「攻めのDX」を図ることが求められている。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

2-4.サーキュラーエコノミーに資する「攻めのDX」

サーキュラーエコノミーに資する「攻めのDX」の具体的取組としては、「資源循環情報プラットフォーム」が挙げられる。資源の循環利用を抜本的に拡大していくためには、ライフサイクル全体での「動静脈産業の連携」による資源循環市場を創出・成長させていくことが不可欠である。そのためには、製品の「設計・製造・販売・利用・回収・リサイクル」というリサイクルチェ―ンの中で、循環利用に必須となる情報を共有・流通する情報プラットフォームの構築が必要であり、現在、国主導のプロジェクト等で検討が進められている。

従来バージン材が使用されていた領域において廃棄物由来である再生材を使用していくためには、品質保証やリサイクル材であることの証明が必要であり、それを担保する「トレーサビリティ情報」を具備するのが「資源循環情報プラットフォーム」である。「資源循環情報プラットフォーム」では、トレーサビリティ情報に加えて、廃プラスチック等の排出ポテンシャルデータベース、再生材需給マッチングの実装が進めば、再生材の市場形成が加速する。今後、静脈企業の各社は廃棄物の適正処理情報の管理から、再生資源の製造業としての品質管理・情報管理が求められることになり、事業の有り方の変革が迫られるであろう。

3.DX推進のための経営の在り方とDXの進め方

企業の経営トップは、従来と同じ事業モデルでは生き残れないという強い危機感のもと、市場競争力を維持し、時代に取り残されないために手を打たなければならない。DXで解決すべきなのは企業の在り方の問題であり、経営課題そのものである。DXの成功には、経営トップ自らが本気で取り組む姿勢と強い意志が求められるため、自身が変革のキーマンであることを自覚し、DX推進に取り組む必要がある。

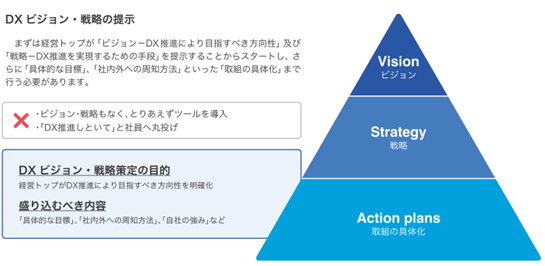

3-1.DX推進における経営判断の重要性

経営トップがDXをシステム部門などに丸投げをする企業は、失敗する可能性が高い。経営層が率先してDXを実現する強い意志を示し、全社で取り組む必要がある。そのため、まずは経営トップが、「ビジョン-DX推進により目指すべき方向性」及び「戦略-DX推進を実現するための手段」を提示し、その上で「具体的な目標設定」、「取組の具体化」まで行う必要がある。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

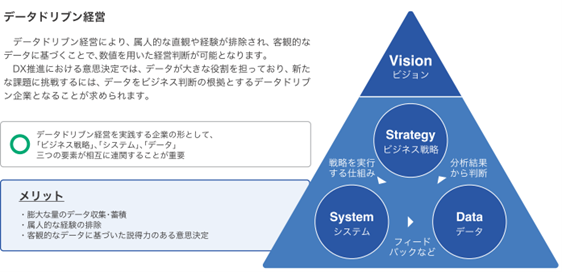

3-2.データドリブン経営

近年、DXへの注目に伴い、データの重要性が再認識され、「データドリブン経営」の必要性が高まっている。多くの企業ではIT化が進み、膨大なデータを収集・蓄積できるようになっているが、それらのデータを十分に活用できている企業は多くない。仮にデータ分析を行っていても、最終的な意思決定は経営層の直観や経験に基づいて行われがちである。

データドリブン経営とは、直感や経験でなく、収集したデータを分析し、その結果に基づいて意思決定を下し、組織を駆動することである。これにより、属人的な直観や経験を排除し、客観的なデータに基づくことで、数値を用いた説得が可能となる。

DX推進における意思決定では、データが大きな役割を担っており、新たな課題に挑戦するためには、データをビジネス判断の根拠とするデータドリブン企業となることが求められる。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

4.DXの推進手法

DXを推進手法として以下の3つは特に重要であり、DXを始める企業や、既に取り組んでいる企業にとっても基本的な内容として、改めて参照する価値がある。各社は、自社の状況に合わせてこれらの手法を検討し、一歩一歩進めることが重要である。

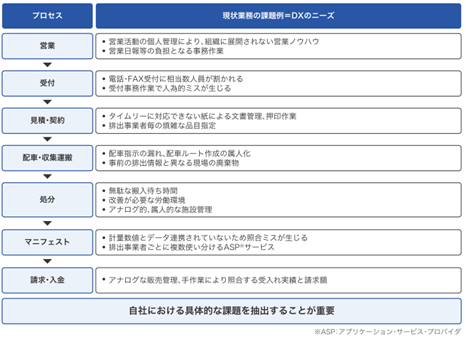

4-1.現状業務プロセスの見直し

「現状業務プロセスの見直し」には、作業負担や品質を一定にし、生産性向上に伴う業務改善につながる標準化が不可欠である。現状業務で実際に生じている課題を抽出し、デジタルツールによって、どのように課題を解決するかを検討する。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

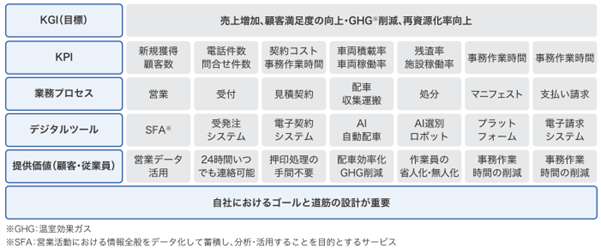

4-2.DX設計図の作成

「「全社的なKGI(重要目標達成指標)」、「現状業務プロセスごとのKPI(数値目標)」、「現状業務プロセス」、「業務プロセス毎に導入するデジタルツール」、「デジタル化した際の提供価値(顧客、従業員)」、といったDX推進に必要な各要素を1枚にまとめ、DX設計図を作成する。DX推進のゴールはどこなのか、そのために何を使って、何をするのかを明確化するための手段として活用する。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

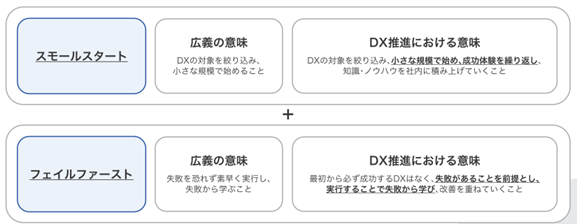

4-3.スモールスタートとフェイルファースト

DX推進において、「スモールスタート」と「フェイルファースト」は非常に重要な戦略である。スモールスタートとは、「DXの対象を絞り込み、小さな規模で始めること」を意味する。これは、小さな成功体験を繰り返すことで、社内にDXに関する知識やノウハウを蓄積してくことができるためである。大規模なプロジェクトでいきなり始めるとリスクが高くなるが、小規模であればリスクを抑えつつ学びを得ることが可能である。

フェイルファーストは、失敗を恐れずに素早く実行し、失敗から学ぶ姿勢を持つことを意味する。DXは新たな挑戦であり、最初から全てが成功するわけではない。むしろ、早期に実行して失敗することで、その経験から迅速に学び、次に活かすことが重要である。失敗を通じて得た教訓が改善を促進し、結果的にDXの成功確率を高めることとなる。

したがって、DX推進では、失敗を恐れずに小規模から始め、成功体験を積み重ねることが重要である。このアプローチにより、DXに対する社内の理解とスキルが向上し、より大きなプロジェクトに取り組む際の基盤となり得る。

5.DX・GX推進指標

DXを進めるにあたり、取組の進捗状況や、効果の測定などを行う必要がある。DX研究会では、産業廃棄物処理業者各社がDXとGXにおける自社の現状と今後取り組むべき事項を博するためのDX・GX推進指標を策定した。前述の「現状業務プロセスの見直し」や、「DX設計図の作成」などに基づいて取組を進めることで、DX・GX推進指標の成熟度レベルは向上する。

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

出典:廃棄物処理・リサイクルに係るDX推進ガイドライン

6.終わりに

産業廃棄物処理業界で課題を抱える企業のDX理解を深め、業界全体のDX推進を図るため、本ガイドラインを紹介した。DX推進は経営層のミッションであるため、ガイドラインは経営層を対象に作成しているが、実務担当者にとっても、DX推進手法のスキル習得の点において役立つ内容となっている。是非、以下のURLからガイドラインを参照いただきたい。

※ガイドラインURL

本文:https://iot-recycle.com/news/file/2022031402.pdf?1681792435847

概要:https://iot-recycle.com/news/file/2022031401.pdf?1681792435847