建設廃棄物業界の2024年問題とDX化構想

建設廃棄物協同組合

専務理事 谷口 敏幸

1 2024年問題の課題と今後の対策

規制の背景には、物流ドライバー業種は全業種平均よりも労働時間が2割程長く、脳や心臓の疾患での労災認定件数が多いため、長時間運転による交通事故防止・労働環境改善・健康保持のための規制が必要であると判断されたことが挙げられます。

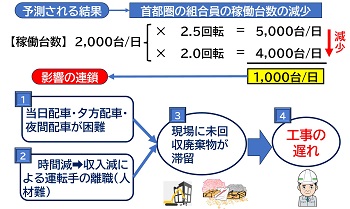

処理業界の当初の懸念は「売上減」でした。多くの経営者の脳裏に「長時間労働の規制による建廃・収集運搬車両の回転数の減少→売上げ減→ドライバーの賃金減→ドライバーの離職→回転数のさらなる減少→さらなる売上減」という負のスパイラルが浮かんだからです。

しかし、業界にとってこの問題は単純ではなく、もっと根深いものでした。1つは、ドライバーの労務管理が杜撰に行われれば、法違反により業許可の取り消しもありうること、もう1つは、残業時間の規制により、1日あたりの収集車両の回転数が減ると現場の配車注文に応え切れず、廃棄物が現場に滞留して工事の遅れにつながりかねず、業界全体の信用失墜につながるということでした。

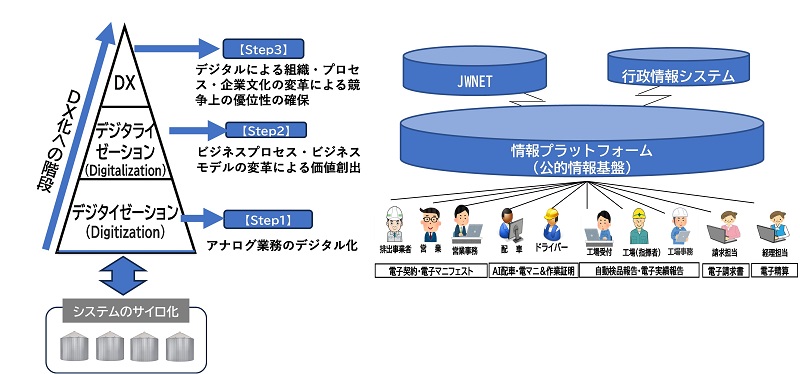

すでに経産省は「2025年の崖」として何年も前から「DXを推進しないとわが国には甚大な経済損失が発生する」と警告していますが、今後、建廃業界も新しい勢力(デジタルディスラプター)に市場を席捲されることのないよう、同省が提唱するDXの方向に本腰を上げて取り組んで行かなければならないはずです。

以下では、まず、2024年問題の中で浮かび上がる課題と対応策を――現在考えられる方策として――考察し、最終的には、それがどのような解決の方向に向かわなければならないかを、さらなる問題点も含めて考察してみたいと思います。

(1) ドライバーの労務管理体制・再構築の必要性

処理業者にとり2024年問題は、ドライバーの労務管理体制の再構築を迫られる問題です。改善基準告示は法律ではなく厚生労働大臣告示のため懲役や罰金等の罰則はないものの、違反した場合には労基署から是正勧告や指導を受けます。また、国土交通省告示でもあるので、重大違反の場合には自動車運送事業法等により30日間の事業停止処分を科される可能性もあります。事業停止処分を科されれば、契約現場に迷惑をかけるばかりか、労務管理体制の杜撰さを理由に指定業者から外されてしまう可能性もあります。

さらに時間外労働時間の上限規制(年960時間)も設けられましたが、これに違反した場合は、労働基準法上の罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の適用があります。懲役刑ともなれば、廃棄物処理業の許可取消し(廃掃法では禁固以上が欠格要件に該当)のおそれも出てきます。最悪、コンプライアンス不遵守による会社の倒産、社員が路頭に迷うなどの悲劇もあり得るわけです。

このように「売上確保VSコンプライアンス遵守」という二律背反の中での「ドライバーの労務管理」は容易でありませんが、今後は「労務管理ありきでの配車体制」の構築が処理業者の喫緊の課題となって参ります。

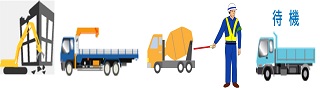

(2) 回転数維持に向けた努力

右図のように、組合会社の1日の稼働台数の総計が2000台とした場合、これまで5000台/日(=2.5回転×2000台)であったものが4000台/日(=2回転×2000台)となり、結果、1000台/日の回収車両減となります。これにより廃棄物の現場滞留し、工事の遅れという由々しい問題につながる可能性があるわけです。

これへの対応として、収集車両増車やドライバー増員という選択肢もありますが、車両価格が過去10年間に2割も高騰し納期も2年以上と長期化していること、また、物流業界全体でのドライバー不足により増員は簡単ではないことからして簡単ではありません。

回転数の現状維持が図れるよう、処理業者の側でドライバーの工場荷下ろし時間や作業時間の短縮化の努力はもちろん必要ですが、他方、現場の配車希望時間の分散化、待機時間・現場作業時間の短縮などについての現場のご理解とご協力を得る努力を積み重ねていく必要があります。

2 対策の具体化

(1)労務管理ありきの配車体制の構築

1) ドライバーの労務管理のチェックポイント

ドライバー労務管理のポイントは、少なくとも①始業から終業に至るドライバーの拘束時間や②残業時間が法の規制内にあるか、③毎日休憩時間は取っているか、④休息期間は1日9時間以上か、⑤休日が計画どおり消化されているかなどです。

これらを個人別に毎日チェックすると共に、さらに週間・月間・年間で見た場合にも規制範囲内に収まっているかなどというパースペクティブな視点で見ていかねばなりません。

2) 労務管理はPDCAサイクルを回すこと

3)計画(P)

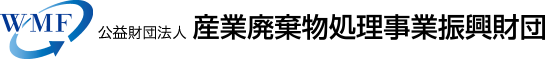

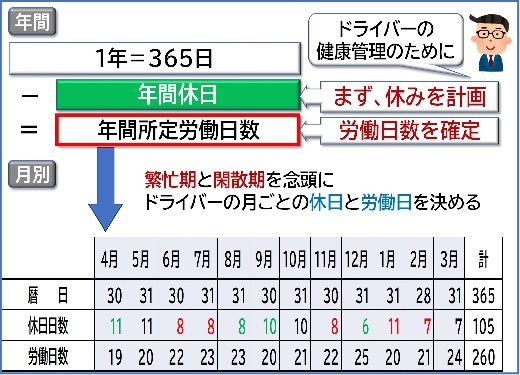

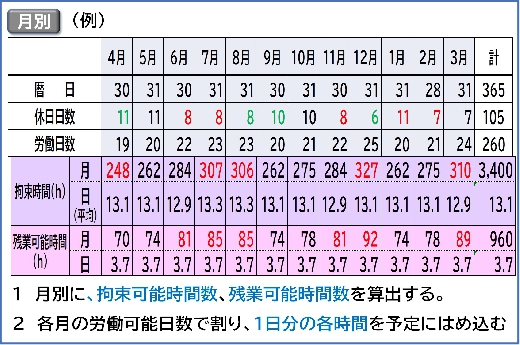

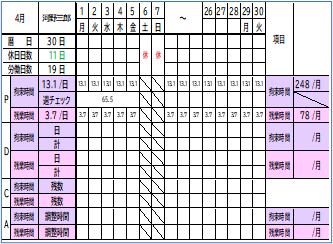

まず、ドライバーが1年間に何日働くかという「所定労働日数」を算出するために、365日(閏年を除く)から就業規則で定めたドライバーの「休日日数」を引き算します。そしてこれを繁忙期と閑散期を念頭に、月別に労働日数と休日日数に割り振ります(変形労働時間制)。(図①) さらにこれを日割りでみた「拘束(可能)時間」「残業(可能)時間」を計画値として個々のドライバーに割り当てます。(図②)

なお、変形労働時間制とは、就業時間を見直し、1年単位の変形労働時間制の採用を前提としたもので、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内になっていれば、繁忙期や閑散期、夏季・冬季休暇で毎月の休日日数を調整できるとするものです。(但し、毎年の労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要)

4) 実施(D)→チェック(C)→改善・調整(A)

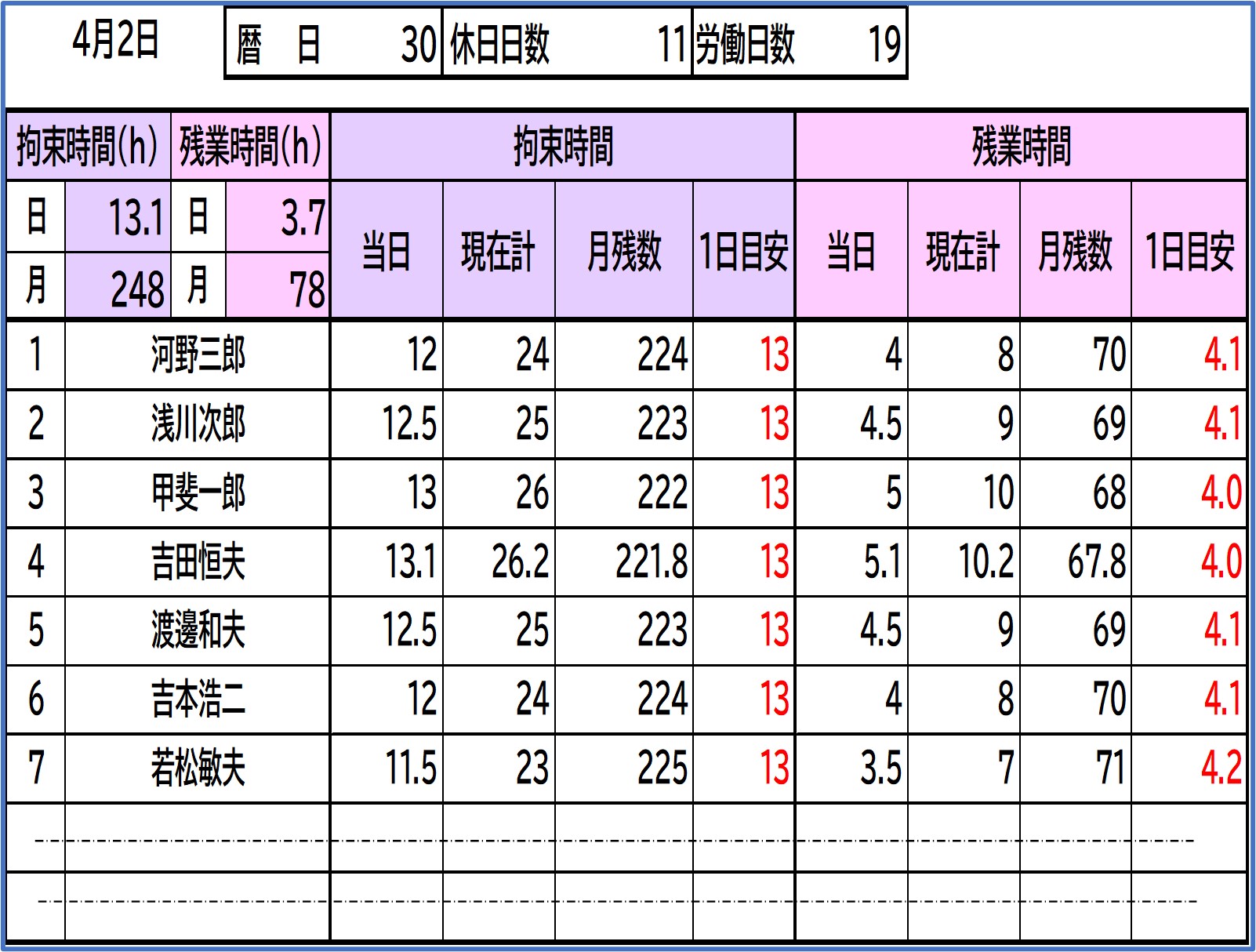

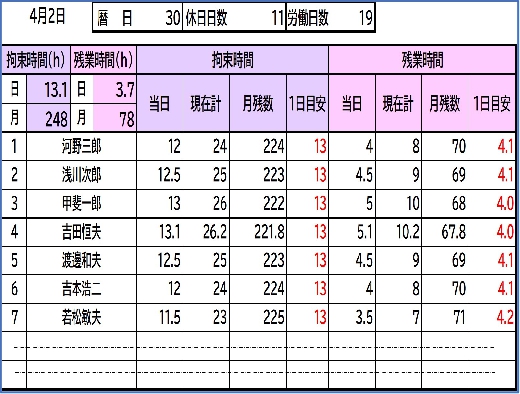

割り出した計画を基に配車を行い(D)、その実績をもって、個人別の拘束時間・時間外労働時間・休憩状況等の現在の状況と残時間等が一目でわかるように、集計と管理が可能な一覧表を作成してチェック(C)を行います。

さらに拘束時間と時間外で実績と予測値を把握し、拘束時間と残業時間が超えないように、月の中頃から終盤にかけて、改善・調整(A)をかけていきます。

5) 当日注文から予約注文へ

(2)車両回転数を下げないための工夫(顧客へのお願い)

車両回転数を落とさないためには、処理業者としても移動時間や現場作業時間の効率化・工場待機時間の短縮化などの自助努力が必要です。しかし、それにも限界があります。車両の回転数を減らさないための工夫として、排出事業者に次の6つの点のご理解とご協力をお願いし、ルールとして浸透させていく必要があります。

①配車時間の分散化

| 朝礼後・昼休み後・休憩時間の午前9時、午後1時、午後3時の時間帯への配車注文を前後の時間への分散配車をお願いする。 |

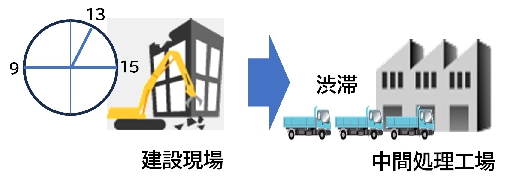

同じ時間帯に配車が集中すると、荷積み車両が同じ時間帯に工場に集中してしまい、荷降ろしに時間が掛かって次の現場への到着が遅れてしまうからです。

②フレキシブル配車

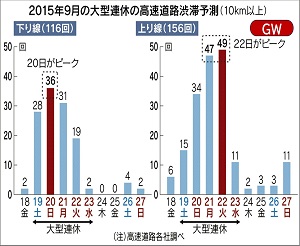

| 「お盆・暮れ・年度末、観光シーズンの土日」などの渋滞の予測される場合は、前倒しでの計画搬出というフレキシブルな対応をお願いする。 |

同様に通常時でも、配車担当者と道路渋滞予測情報などを見ながら渋滞日や渋滞ルートを避ける打ち合わせを行う必要があります。

③ 夜間指定配車予約の早期打合わせ

| 夜間配車を依頼ご希望の場合は、配車希望日時・車種・台数等の詳細を配車担当に早めに伝えての十分な打ち合わせをお願いする。 |

業務終了後のドライバーには9時間以上の休息期間を付与しなければならず、結果、ドライバーの昼夜勤の併用は難しくなります。(例外的な対応も可能だが、限定的)。なお、会社によっては、夜10時以降翌朝5時までの夜間指定配車を受けられないところもあります。

④待機時間の短縮

| 産廃車両も工事の搬出入計画に含めてもらい、資材搬入車両やコンクリート打設車などとバッティングしないようにお願いする。 |

積込み作業やマニフェスト作業を含めて現場待機時間を1時間以内に抑えていただくのが理想です。時間指定にも前後1時間程度のゆとりを持たせていただきたい。

⑤ヤード整理による効率的な積込み

|

車両到着後、速やかに積み込みできるよう廃棄物ヤードの事前の整理整頓をお願いする。具体的には、廃棄物ヤードでドライバーによる袋詰め作業や手積み作業が必要にならないようにお願いする。 |

これは、ヤードに廃棄物があふれて車両の積込みに邪魔なものを片付けてからでないと車両に詰めない場合があるため、配車予約の日には、事前にヤード廻りの片付け・清掃をお願いするということです。

⑥速やかなマニフェストの承認

| 積込後には、速やかにマニフェストの承認や 作業証明書への署名をお願いする。 |

現場担当者と連絡がつかず、現場待機を余儀なくされることがあるためです。 できれば承認作業や署名が行える立会者を複数名配置するのが望ましいです。

3 今後のさらなる対応策

(1)2024年問題はDX化推進に向けた“蛻(ぜい)変(へん)”の予兆

タブレットを胸に下げた現場監督が、サイバー(デジタル)空間での情報のやり取りを通じてフィジカル(アナログ)空間で工事を進める姿は、今では当たり前になっています。建設従業者の減少と高齢化に対応すべく、現場ではリモートコンストラクション、ロボット、AI活用などのデジタル技術を使った次世代への技術承継、生産性の向上、時短・効率化などのDX化が推進されています。

建廃業界は今まさに、“蛻変(脱皮、変身、成長)”のときにあるというべきで、業界自らが、これまでの「アナログ体質」から“脱皮”し、「デジタル対応可能な業務体質」への転換に着手すべき時期にあると思います。2024年問題は、まさにそのことを象徴する“予兆”と考えるべきかもしれません。

(2)建廃業界のDX化構想の将来像と陥穽回避の方策

① DX化の進んだ建廃業界の将来像

デジタル技術の導入により労働環境を変革しながら生産性の向上を図るべき建設廃棄業界の近未来像とはどのようなものでしょうか。少なくとも、ドライバーの労務管理がAIで行われ、AI配車システムとセットで運用されることになるでしょう。労働集約の典型といわれてきた配車業務が大きく様変わりし、配車担当者の負担はもとより、人員も今より少なくて済みます(属人化の解消)。また、第三者への配車状況の可視化により、現場監督はタブレットからの自動予約注文が可能となり、配車担当者との最小限のやり取りで2024年問題懸案の「配車の分散化・フレキシブル化・夜間指定配車」も難なく行えるようになることでしょう。

さらに電子マニフェスト兼用・モバイル・デジタル入力デバイスの開発により、これまでドライバーの頭痛の種とされてきた紙伝票処理というアナログ業務が完全電子化されて労働時間の短縮になるばかりか、工場検品のデジタル情報と合わさり、そのまま請求基礎情報としてRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)に流れて、自動的にかつスピーディーな請求書発行が可能になるでしょう。

② システムのサイロ化回避のための標準化の推進

今後の建廃業界は、下図にあるDX化の階段を一段一段と駆け上がっていくことになりますが、その際に注意しなければならないのが、「システムのサイロ化」です。各社が思い思いの設計で独自システムの開発(自前主義)に走ると、排出事業者ごとにソフトウェアやシステムの仕様を変えなければならなくなり、デジタル化によってかえって業務効率を落とすというジレンマに陥るからです。

組合では、建廃業界がデジタル化の陥穽に陥らないよう、請求品目名称の標準化を始め、アーキテクチャーなどの標準化・オープン化をもとに、官民連携でのプラットフォーム構築の構想を進めて行きたいと考えます。

そのときの原動力となるのがダーウインの「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである」という言葉です。外部環境の変化に拱手傍観することなく、業界のDX化に向けて邁進して参りたいと存じます。