[事例紹介](動静脈連携に向けて)

| 資源循環の推進のためには動静脈連携の推進が欠かせないことから、本誌では、こうした取組の事例をご紹介しています。 今回は、株式会社HARITAの張田真代表取締役社長から、新幹線に使用されるアルミ部材の水平リサイクルをJR東海等との共同で実現した同社の取組をご紹介していただきます。 なお、この記事は、財団が株式会社HARITAの張田真代表取締役社長にお時間を取っていただきお伺いしたお話を財団の責任で取りまとめたものです。張田社長にはご多忙のなかご協力をいただき感謝申し上げます。 |

新幹線アルミ水平リサイクルに至った経緯

張田 真 社長

張田 真 社長

入社後は、知見を広げるため欧州視察の定点観測を行う中、静脈企業の規模感の違いを痛感すると共に、EUでは地球温暖化や炭酸ガスの排出に対して、当時から社会課題としての認識が高く、日本との意識差も感じていました。また欧州の経済戦略Circular Economyも早くから認識しており、次世代に必要な循環のあり方を深く考えてきました。弊社が立地する富山県は、立山や黒部など山間部の水力発電による安価な電力により、アルミ産業の工業集積地でもあります。弊社もその中でアルミ二次合金の製造メーカーとしてアルミ循環の機能を果たしてきました。

現在アルミリサイクルは大半がアルミ二次合金にリサイクルされています。アルミスクラップには、展伸系と鋳物系がありますが、これまで合金系別に選別することができませんでした

欧州の動きから自動車産業は今後、EVに傾倒していくと仮説し、動力源がエンジンからモーターへ移行すれば、鋳物系アルミの需要は大きく減少します。一方アルミは軽量化のためエンジン以外の展伸系アルミの使用は増えていきます。今後の資源確保、地球温暖化等の社会課題の解決と持続可能な循環経済型社会への移行のため、日本アルミニウム協会と協力して、2014年からアルミ合金系別の選別技術開発に取組みました。展伸系、鋳物系それぞれの合金別に選別することができれば炭酸ガスの削減にも大きく寄与することが可能になります。

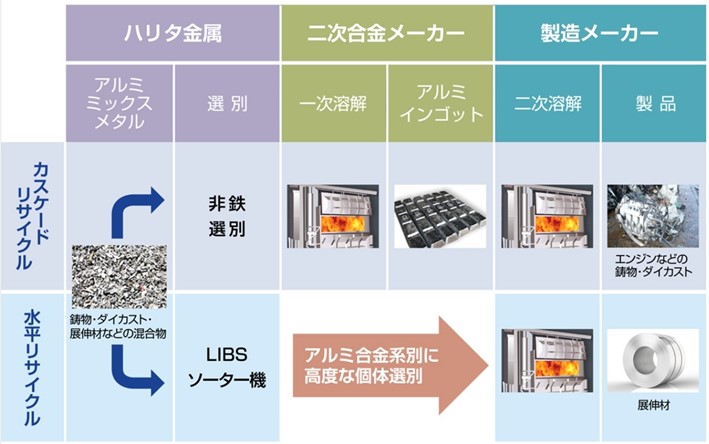

まず、経済産業省の「平成26年度省エネ型アルミ省エネリサイクルLIBSソーティング実証事業」(2年間)に採択され、新規に世界初で開発したLIBSソーターによって合金系別の個体選別が可能になりました。二次合金メーカーの一次溶解工程も不要となり、エネルギー使用、炭酸ガス排出を削減できます(図1参照)。

図1 カスケードリサイクルから水平リサイクルへ

図1 カスケードリサイクルから水平リサイクルへ

(出典:株式会社HARITAホームページ)

(図1内ハリタ金属は社名変更により株式会社HARITA)

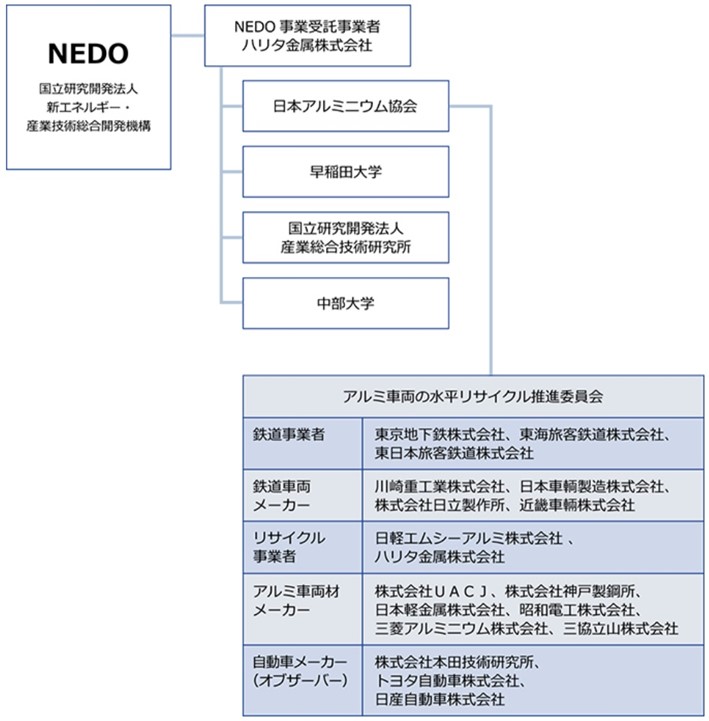

続いて2018年にNEDOの「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業」(3年間)に採択され、鉄道車両で使用されているアルミ合金の水平リサイクルを目指す「動静脈一体車両リサイクルシステム」の実現に向けて、「アルミ車両水平リサイクル推進委員会」を設置し、実証事業を行いました。(図2参照)。

図2 NEDO事業の実施体制

図2 NEDO事業の実施体制

(出典:株式会社HARITAホームページ)

委員会は計13回に及びました。安全にかかわる車体へのスクラップ採用は前例がなく、委員会内で総論賛成、各論不安でスタートしました。まずは参加者が互いの現場を見せ合うことで精神的ハードルを下げることから始め、最終的に100%再生アルミを使用した物性試験で基準をクリアしたことによって、精神的なハードルを乗り越えました。最後の会合で、委員メンバー全会一致で、リサイクルプロセス認証規格、アルミ二次資源規格を定め、その結果、JR東海が新幹線水平リサイクル実現の意思を示し、世界発の高速鉄道におけるアルミ水平リサイクルが実現したのです。この事例はCircular Economyの標準化を議論するISO TC323において2024年5月に発行された正式文書TR59032に国際優良事例としても記載されています。

アルミニウムが切り拓く資源循環の取組

富山県は過去に水力発電の恩恵を受け日本国内でアルミ産業が栄えた地域です。現在、アルミ産業を次のステージへ導くために産官学民連携を進めています。

1)富山大学発 富山循環経済モデルの創成(産官学民連携2028~2033年)

富山大学をはじめ地元自治体とアルミ基幹産業及び軽圧メーカー、2次合金メーカーや静脈産業が参画しています。本プロジェクトでは、目的として国際競争力を持つ高付加価値のリサイクルアルミ製品を創り出し、「循環経済型イノベーション都市」への変革を実現すること、また、市民の行動変容を導き「100%循環ライフスタイル」を築き、循環経済に関連する新たな地域産業やサービスを創出し、若年層を中心に人々が集まる魅力ある地域づくりを掲げています。

目的達成のための手段として、①抽出・相分離によるアップグレードリサイクル技術の創成、②アルミ 100%資源循環プロセスの実現、③アルミ酸化物系廃棄物の循環システム創成、④循環経済型社会を支える情報基盤構築、⑤循環経済型社会構築とそれを担う人材育成 の5つの取組みがあります。

2)脱炭素先行地域モデル 脱炭素未来都市高岡

環境省の脱炭素先行地域モデルに富山県高岡市の取組みが 2023 年 11 月に採択されました。高く評価されたところの一つに、域内で発生する使用済み太陽光発電設備のCircular Economyモデルとして展伸系アルミスクラップを回収・選別し、太陽光パネルのアルミフレームやアルミ架台の展伸系アルミの水平リサイクルを推進することや、産官学民が参画しアルミで地域循環経済を確立することが挙げられます。

地元の富山大学はじめ、とやまアルミニウムコンソーシアム、高岡市カーボンニュートラル推進協議会に参画する企業や自治体関係者と共に、循環経済の本質を理解しアルミニウムで世界のモデルにもなる循環経済型の地域社会を作っていければと願っています。

今後の展望

入社以来、ビジネスモデルの変革とともに、2001年家電リサイクル大臣認定、2006年重液選別装置導入、2008年射水リサイクルセンター稼働、2013年小型家電リサイクル大臣認定、2014年アルミ鋳造設備(月1千t)を廃止しアルミ選別事業へ転換、ISO45001・27001認定取得、2022年経済産業省 GXリーグに賛同、2022年中小企業向けSBTi(Science Based Targets)認定取得と矢継ぎ早に施策を打ってきました。その急速な展開に対して、先頭を走ると、いつも周囲の理解を得られた訳ではありませんでしたが、私の基本的な考えは「過去の延長に未来はない」です。現状維持は衰退であり特に人口減少となる日本では下りのエレベーターに逆らい走りながら登り続けるタフな企業経営が求められます。組織に変化を常態化させることが生き残る条件になります。

日本は、先進国の中でもメーカーや素材産業はじめサプライチェーン全体の産業が生き残っており、サーキュラーエコノミーを実態として回すことができるところに日本の勝ち筋があると思います。一方、欧州はISO/TC323(Circular Economy)のルール形成に動き出しました。ゴールに対する認識の違いもありますが、非現実的な目標を定め社会を変革しようとする欧州と少し背伸びすれば達成可能な目標を定める日本のビジネスの戦いが始まっています。ビジネスも国際標準化時代となり、日本あるあるの「技術で勝って、ビジネスで負ける」とならないよう、循環経済型ビジネスで日本が世界に誇れる循環経済型社会を構築して行けるよう今後も邁進して参ります。

最後になりますが、「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝言である」の二宮尊徳の語録から、私は今後のあるべき循環を「循環なき経済は罪悪であり、経済なき循環は寝言である」と表現をしたいと思います。経済、ビジネスは社会を変えていく最強のエンジンです。循環と経済を両立させ未来を変えていきます。