当社の動静脈連携の取組の歩み-平林金属

資源循環の推進のためには動静脈連携の推進が欠かせないことから、本誌では、こうした取組の事例をご紹介しています。

今回は、平林金属株式会社の平林実代表取締役社長から、家電リサイクルを皮切りに動静脈の連携を推進してこられた同社の取組をご紹介していただきます。

なお、この記事は、財団が平林金属株式会社の平林実代表取締役社長にお時間を取っていただき、お伺いしたお話を財団の責任で取りまとめたものです。

平林社長にはご多忙のなかご協力をいただき感謝申し上げます。

当社の動静脈連携の取組の歩み

平林 実 社長

平林 実 社長

家電4品目のリサイクルが始まった当初からプラスチックの原料リサイクルに取り組んでいましたが、しばらくは再生プラスチックの需要先がなく工場内に在庫するばかりでした。しかし、家電メーカーが「回収したプラスチックを自社に戻したい、グリーン調達で再生プラスチックを〇〇%使う。」と言ったとたんに風向きが180度変わりました。再生品のサンプルが、正式採用に至り、需要が生まれた瞬間です。当時もバージン材から再生材に切り替えるには、いくつも障害がありましたが、「再生材で品質を再現し、再生材を使う」との意思が勝り、大きく前進しました。

家電リサイクル工場での高純度樹脂回収工程開発

(パナソニック株式会社との共同開発)

当社は家電リサイクルのAグループに属し、パナソニックとは20数年来、リサイクル技術の向上に、継続的に二人三脚で取り組んできました。

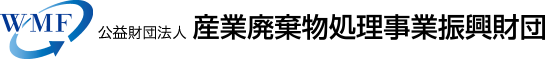

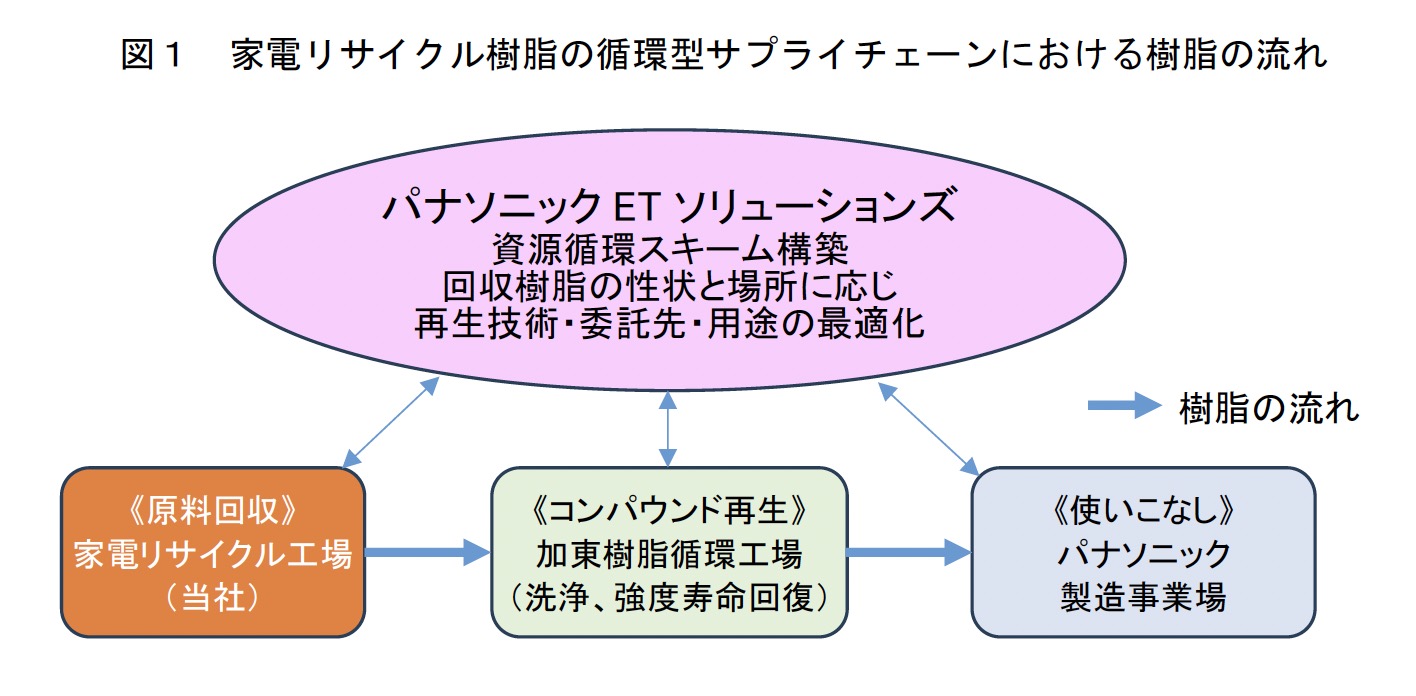

家電リサイクル樹脂の循環型サプライチェーンの構築に取り組んできたパナソニックETソリューションズから、選別技術の高度化に取り組んできた当社に声を掛けていただき、冷蔵庫・洗濯機のPP(ポリプロピレン樹脂)を回収し、パナソニックが自ら運営している加東樹脂循環工場とも連携し、家電の樹脂を家電に水平リサイクルすることを目的に技術開発を行いました。

当社では、冷蔵庫と洗濯機の解体選別を効率的に行えるよう、既存技術改善と組合せシステム開発に取り組みました。再生樹脂原料の回収を拡大しながら、高純度のPPを回収し、次工程となるコンパウンダー(加東樹脂循環工場)へ引き渡しています。

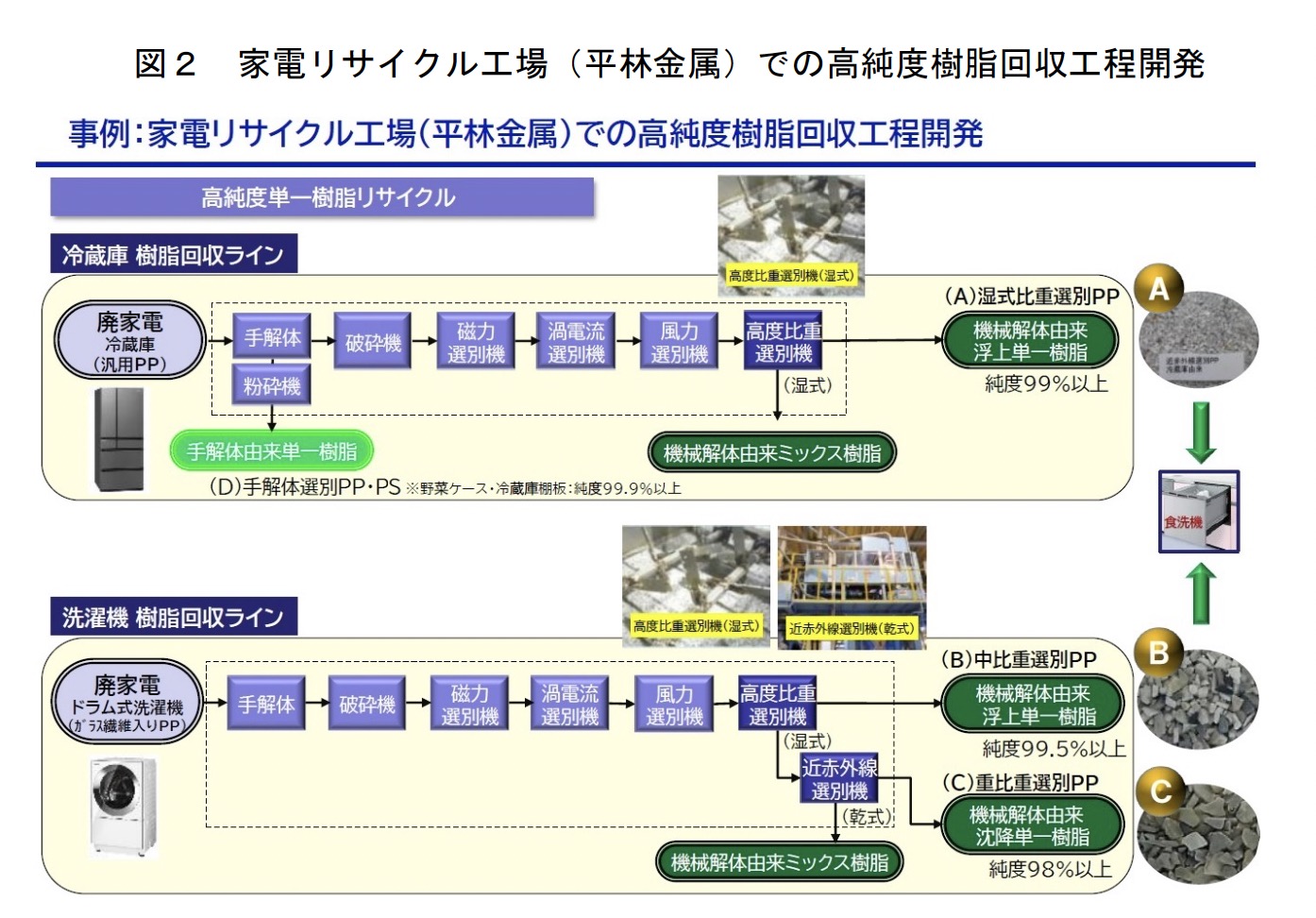

さらにその先のパナソニック製造事業場では、このPP再生材を、一例としてビルトイン食洗器の「ナカブタ」に採用するために必要な「要求品質の緩和」、「品質保証手法の再構築」、「使いこなし技術開発」に取り組みました。具体的には、洗浄・異物除去を行っても、異物による黒点・白点が発生しますが、食洗器では非外観部品での一定レベルの黒点を品質基準でOKとして、再生材利用範囲を拡大しています。

(出典:パナソニックETソリューションズ提供資料)

(出典:パナソニックETソリューションズ提供資料)

(出典:パナソニックETソリューションズ提供資料)

(出典:パナソニックETソリューションズ提供資料)

エアコン室外機 ロボット解体

(パナソニック株式会社くらしアプライアンス社に技術協力)

少子高齢化による人口減少は国の想定以上に急速に進んでおり、産廃業界における人手不足は、2024年問題も相まって深刻化しています。若者はITやファッション業界等、華やかな職業を選び、特に地方の廃棄物業界の人手不足、人材確保難は本当に深刻です。今後の廃棄物業界の姿として、人による重労働はあり得ず、省人・省力化を追求し、最終的には機械化や遠隔操作等の技術を組み合わせて、効率的にリサイクルしていくことを目指しています。

一方、家電リサイクルの4品目のうち、冷蔵庫、洗濯機は一家に一台、テレビも必要数が行き渡り、生産量は右肩下がりで市場は縮小しています。しかし、エアコンは、温暖化や酷暑等の異常気象もあり、北海道など北国でも購入する家庭が増え、また各部屋に1台設置されるなど、普及が進むとともに廃棄量が増え、今後一層、処理能力をアップしていかなくてはなりません。

このような危機感から、パナソニックのエアコン室外機の解体ロボット開発に協力をしてきました。

室外機は、屋外設置のために本体やビスが錆びていることが多く、自動化が難しいため、人手による解体が必要とされてきました。さらに重量物であることから、解体が重労働になっていました。こういった面からも、ロボットによる解体技術開発に協力してきており、いよいよ2025年1月から本番稼働を予定しています。このロボットの特徴は、室外機の外寸を計測し、内部構造(内寸)を推定、室外機の底板と背面を高強度に保持して固定、ロボットアームで部品を掴み、人力によらず室外機外装からコンプレッサーまでを引きはがせることにあります。

ロボットでは、約300台/日処理でき、これまで700台/日を12人で行っていた解体作業が、ロボットを併用することにより、10人で対応可能になりました。引き続き技術開発を進め、省人化自動化を一層進めたいと考えています。究極的には、工場内の職員が解体や選別等の作業をするのではなく、静脈産業のお仕事を、世界の色々な人たちが遠隔でゲーム感覚でできるようになるのが理想、と考えています。

図4 エアコン室外機 解体ロボット

図4 エアコン室外機 解体ロボット

サーキュラーエコノミーへの道筋

自動車のリサイクルは、欧州のELV規制により、自動車の新車製造時に重量ベースで再生材を1/4活用する必要があり、さらにその1/4は自動車由来の再生材でなければならない、と定められました。欧州に自動車を輸出している日本の自動車メーカーも欧州メーカー同様に対応が求められることになります。自動車産業は、再生材を使わないと新車を作れない、となると、再生材は宝の山となりビジネスチャンスとなります。時代は、自動車産業を取っ掛かりに一大転換期、節目を迎えています。

我々のような静脈に携わるリサイクラーは、再生材を使ってくれる人がいないと単なる処理となり資源を循環させることができません。繰り返しになりますが、家電リサイクル開始後しばらくは、回収した再生プラスチックの行き場がなく工場内に貯まるばかりでした。しかし、家電メーカーが、再生プラスチックを自社に戻す方針を打ち出したとたんに、一気に血液が循環し始めました。私は、サーキュラーエコノミーを早期に実現するためには、動脈側の再生材利用の義務化が必要と考えます。産官学が知恵を出し合い、循環経済への早期移行の道筋を築いてまいりましょう。