特集(全国産業廃棄物担当者会議-議事1)

不法投棄・不適正処理事案に係る支障除去等事業の取組等について

【資料提供等】不法投棄・不適正処理事案に係る支障除去等事業の取り組み等

(公財)産業廃棄物処理事業振興財団 適正処理対策部長 藤田 正実

事例発表に先立ち、「不法投棄・不適正処理事案に係る支障除去等事業の取り組み等」について、不法投棄等の可能性がある危険な盛土の支障除去等の支援に関する資料提供及び近年の事例発表の概要が紹介し、行政が不法投棄等の支障除去事業を実施する際の注意事項等を説明した

【事例発表】岩手県における不適正処理事案への対応-青森・岩手県境不法投棄事案の概要について-

岩手県環境生活部資源循環推進課主任主査 佐々木剛氏

1 事件の概要

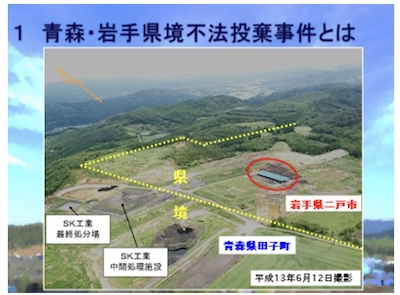

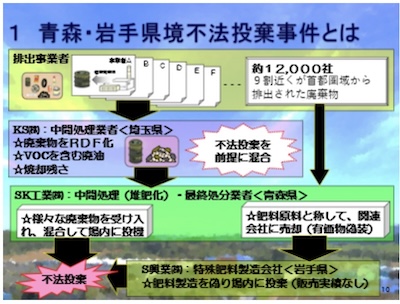

青森・岩手県境不法投棄事件とは、図1に示すとおり、岩手県側は二戸市、青森県側は田子町の両県にまたがる場所で行われた事件である。

図1 青森・岩手県境不法投棄事件の位置

図1 青森・岩手県境不法投棄事件の位置

図2は、不法投棄が行われた現場を上空から撮影したもので、撮影日は平成13年6月、不法投棄を行った原因企業などが有罪判決を受けた直後で、黄色い線が県境であり、見た目にはほとんど何もなく、特に岩手県側は廃棄物が投棄されているようには見えない土地である。

青森県側には最終処分場と中間処理施設があり、写真の中央部の赤丸は、堆肥舎として使われていた建物である。

この建物から溢れた黒いものは廃棄物を偽装した堆肥で、野積みされており、これが全ての始まりであった。

図2 不法投棄現場の状況(H13.6.12撮影)

図2 不法投棄現場の状況(H13.6.12撮影)

図3は、11年経過した平成24年に撮影したもので、赤丸で囲んでいた建物よりもはるかに広い範囲に不法投棄されており、廃棄物を掘削・撤去している際の様子となっている。

岩手県側は16ヘクタールに約27万㎥、青森県側は11ヘクタールに約79万㎥、両県合わせて27ヘクタールに約106万㎥、150万tもの量であった。これはサッカーコートでいうと39面分の土地に東京ドーム0.8杯分の廃棄物が埋まっていたことになる。なお重量は35.8万tであった。

図3 不法投棄現場の状況(H24.6.11撮影)

図3 不法投棄現場の状況(H24.6.11撮影)

不法投棄を行った原因者はSK工業という会社である。

事件が発覚したのは平成10年だが、その17年前の昭和56年、青森県の田子町側に産業廃棄物の最終処分場が設置され、廃棄物処理業が行われた。

平成3年には同じく田子町側に産業廃棄物の中間処理施設が設置され、産業廃棄物を原料とした堆肥原料の製造がはじまった。

そして、平成10年、SK工業の関連会社のS興業から、二戸市側に肥料製造の届け出があったが、肥料偽装の疑いがあり、これをきっかけに事件が発覚した。

この17年間の中で、廃棄物を適正に処理するための費用を惜しんだ廃棄物処理業者が不法投棄に手を染め、だんだんと二戸市側に進出してきたものと考えられる。

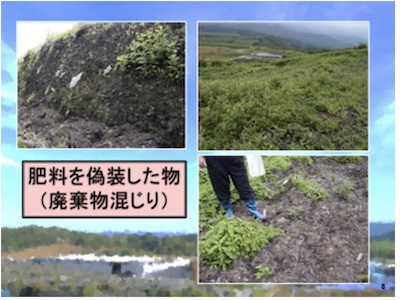

図4は、肥料偽装の状況であり、平成10年にS興業からの届出を受けた岩手県の農林部局の職員が現地を確認したところ、ビニール袋が混じり、溶剤の臭いもするなど、肥料とは思えなかったため現地の二戸保健所に通報した。

S興業がなぜ、わざわざ届出をしたというと、有価物偽装というリサイクルの偽装のためである。

大量に持ち込んだ廃棄物について問われた場合、「これは肥料という有価物(価値のある物)であり廃棄物ではない」と言って誤魔化すためであったと考えられる。

ごみの混じった肥料は当然ながら売れないので、販売実績がなく、場内にまかれていた。

図4 肥料偽装の状況

図4 肥料偽装の状況

農林部局から通報を受けた二戸保健所では現地を調査し、この事実を県警に通報した。

警察が平成11年1月に不法投棄に関する情報提供を受けてから強制捜査するまで10カ月かかっているが、これは、深夜や早朝にわたる地道な捜査をするなど、全容を解明するのに時間がかかったためである。 彼らは人目に触れないよう、深夜、現場の近くに廃棄物を積んだトラックを待機させて、無線で指示しながら運び込んでいた。穴を掘って埋めた後、すぐに土をかけて発覚しないようにしていた。

平成11年11月の未明に青森・岩手の警察と保健所による合同捜査が行われたが、捜査員が踏み込んだとき、現場では、暗い中にライトをつけて不法投棄している真最中であった。

平成12年5月には廃棄物処理法違反で関係者を逮捕。平成13年5月には原因者であるSK工業と、首都圏から廃棄物を収集運搬した埼玉県のKS㈱及びその代表者が有罪判決を受けている。

廃棄物の撤去に関しては、平成12年に関係者に対し改善命令・措置命令を発出している。しかし命令対象者が十分な資金を持っていなかったために撤去されず、平成14年10月にやむを得ず行政代執行に着手した。

これらの廃棄物はどこから来たかと言うと、図5に示すように、不法投棄を行った会社の書類や掘り出された廃棄物のラベルなどから、25都道府県の約1万2千社が排出元であることが判明した。うち9割が首都圏からの排出ということで、地方が首都圏のゴミ捨て場になってしまったとして、当時マスコミで大きく取り上げられた。

1万2千社の全てが不法投棄に加担していたわけではなく、多くは法令にしたがって処理を委託したつもりでいた。

しかし、今では考えられないことであるが、埼玉県のKS㈱という会社が廃棄物を「焼却」する等の処理を請け負って、不法投棄を前提に混合処理し、青森県のSK工業に違法に再委託し、廃棄物を運び込んでいた。

図5 廃棄物の排出元関連図

図5 廃棄物の排出元関連図

2 不法投棄廃棄物の撤去

野積みされている廃棄物から始まった事件であるが、発覚から間もなく廃棄物が地中にも埋められていることが分かった。

しかし、原因企業の代表者が死亡していたこともあり、詳細が全く分からなかった。

このため、図6に示すように、周辺一帯を一定間隔で掘削する「筋堀」などの方法で地中を調査した。

図右側の平行線が「筋堀」の位置である。このように筋状に、深さ8m程度まで掘削調査を行った。

筋堀の様子は左の写真のとおりであり、バックホーを後方に動かしながら筋状に掘削していった。

この結果、図右側のように様々な場所から廃棄物が見つかった。

緑とピンクで着色した部分が廃棄物となり、ピンク色の部分は特別管理産業廃棄物である。

手前側が入口側であるので、奥の方から埋めていった様子がわかる。

現場からは、汚泥や賞味期限切れの廃食品、有害物質を含む廃油の入ったドラム缶2,000本以上、注射器や点滴チューブなどの医療系廃棄物も発見され、これらの廃棄物による土壌や地下水も汚染されており、原状回 復に非常に苦労することとなった。

図6 筋掘り調査と廃棄物の分布状況

図6 筋掘り調査と廃棄物の分布状況

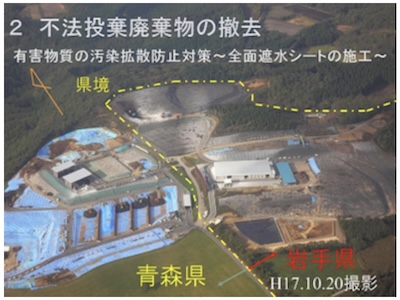

図7に示すように、廃棄物の撤去に当たっては、有害物質の拡散による地下水や土壌汚染を防止する為に全面に遮水シートを施工した。

灰色に見える部分が全て遮水シートとなっており、廃棄物を撤去する際は部分的にシートを剥がしながら施工していった。

図7 有害物質の汚染拡散防止対策状況

図7 有害物質の汚染拡散防止対策状況

図8に示すように、撤去した廃棄物は次のような流れで処理した。

まず、水分を除去し、その後の処理効率を大きく上げるために生石灰を混合して撹拌を行い、その後、ストックヤードで養生し、振動スクリーンにより機械選別を行い、さらに細かいものは手選別を行った。

図には示していないが、破砕機も導入し、必要に応じて破砕処理も行った。

選別された廃棄物は処理施設に運搬したが、7割以上がセメント原料としてリサイクルが図られた。

図8 廃棄物の現場処理状況

図8 廃棄物の現場処理状況

行政代執行に着手した平成14年以降、10年以上かけて廃棄物を撤去しつづけ、最後の廃棄物が現場から運び出されたのは平成26年3月であった。

最終撤去量は、岩手県側だけで、当初見込んでいた18万8千トンの倍近い35万8千トンとなった。

図9は3月の廃棄物最終撤去式の様子である。関係者参集の元、最後のマニフェストを達増知事から直接交付した。

図9 廃棄物最終搬出式

図9 廃棄物最終搬出式

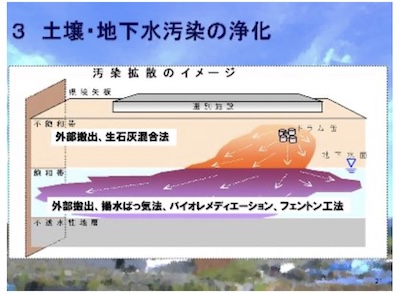

3 土壌・地下水の浄化、地形整形

廃棄物により汚染された土壌と地下水の浄化についてであるが、現場では鉛などの重金属類やVOCによる土壌汚染が確認された。汚染対策を実施するにあたり、汚染拡散のイメージを図10に示すとおりと想定し、現場の地下水面を基準にして分類し対策工法を使い分けた。

地下水面より上の不飽和帯については、主に汚染土壌対策を行い、外部搬出して処理したり、現場内で生石灰を混合してVOCを揮発させるなどを実施した。

地下水面より下の飽和帯については、主に汚染地下水対策を行い、高濃度汚染地下水は外部搬出したほか、揚水ばっ気法による汚染地下水の揚水処理、バイオレメディエーション法(栄養剤を土壌中に注入して分解菌類を活性化する方)による生物分解、フェントン工法(過酸化水素による化学分解)などを実施した。

図10 汚染拡散のイメージ

図10 汚染拡散のイメージ

汚染土壌対策については、図11に示すとおり、掘削除去の際、場所によっては矢板を打ち、その内側を掘削した。

VOC汚染土壌については現場内に専用テントを設け、その中で生石灰混合を行った。

図11 汚染土壌対策(掘削除去・混合撹拌)

図11 汚染土壌対策(掘削除去・混合撹拌)

汚染地下水対策については、図12に示すとおりで、VOCの対策は、ある程度技術が確立されていたため、廃棄物全量撤去から約2年後の平成28年7月には終了した。

しかし平成21年に環境基準に追加された1,4-ジオキサンは、難分解性であるほか、沸点が水とほぼ同じであるため揮発も簡単にはできず、環境基準に追加された当時は浄化方法が確立されておらず、手探りしながら浄化を進めてきた。

図12 VOC汚染地下水の原位置浄化対策

図12 VOC汚染地下水の原位置浄化対策

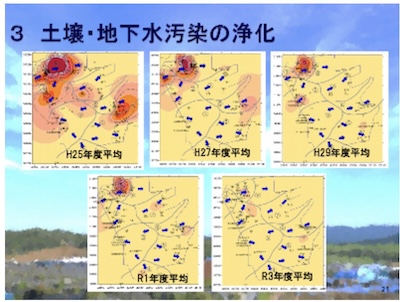

1,4-ジオキサンの濃度推移であるが、平成25年は環境基準0.05に対し、最も濃い部分で1を超えていた。

しかしながら、対策を続け、年度を追うごとに濃度低下がみられ、濃度の推移を表示すると図13に示すとおりとなる。

基本的には揚水対策を実施してきたが、濃度低下が芳しくなかったため、濃度の高い部分に対して掘削除去や薬剤処理を行った。

令和3年度には、概ね浄化が進んだが、なお環境基準を超過している地点があったため、最終年度である令和4年度は、最後の切り札としてパワーブレンダー工法を用いた過硫酸ナトリウムによる薬剤処理を行った。

図13 1,4-ジオキサンの濃度推移

図13 1,4-ジオキサンの濃度推移

パワーブレンダー工法とは、元々は土壌改良工法の一つである。

図14の写真の赤丸の部分は同じ部分を示しており、左の写真の先の方、10m程度を地面下に差し込んで回転させ、土壌と地下水に薬剤を十分に混合させる方法である。

この手法は費用がかかるため、最後の切り札として、最後まで残っていた汚染ポイントに対して実施した。

これにより、令和4年8月をもって1,4-ジオキサンに汚染された地下水の対策を終了した。

図14 パワーブレンダー工法の状況

図14 パワーブレンダー工法の状況

令和4年度内に浄化を完了したが、その後2年間は問題無いことを確認することとした。

図15に示すように、令和5年度からは、現場内の井戸5か所の地下水と、周辺の池や沢など5か所の合計10箇所において、1,4-ジオキサンの水質モニタリングを実施している。

図15 浄化完了後の水質モニタリング状況

図15 浄化完了後の水質モニタリング状況

跡地の地形整形については、廃棄物撤去や汚染土壌の掘削除去により、場内の様々な箇所にくぼ地が出来たため、埋戻しなどの地形整形を行った。

一部の場所では、元々山の稜線近くまで廃棄物と汚染土壌があり、それらをすべて撤去・掘削除去したため、大きなくぼ地になっていた。その部分は崩落防止のために斜面を緩やかにしたり、危険なくぼ地を埋め戻すなどした。

図16は、地形整形前後を比較した写真である。

平成24年は、青や灰色のシートで場内様々な箇所を覆っている。ここには廃棄物が埋まっており、雨に触れないよう、遮水シートを敷きながら撤去作業を繰り返していた。

また、中央の建物では廃棄物の選別や水処理を行っていた。

原状回復後の令和5年では、廃棄物をすべて撤去し、なだらかな地形に整形している。さらに現場の仮設構造物も撤去した。

不法投棄される前は自然豊かな丘で、元々は牧草地だったと聞いており、完全な原状回復とは言えないが、それに近い形に戻すことができた。

これをもって、令和5年2月4日に原状回復宣言が行われ、全ての原状回復事業を完了した。

図16 地形整形状況

図16 地形整形状況

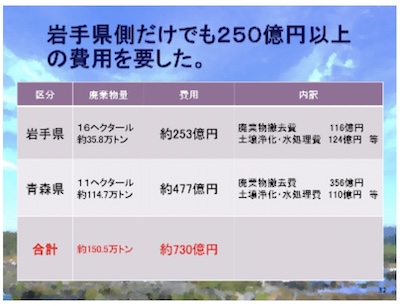

これら原状回復にかかった費用は図17に示すとおりであり、岩手県側が253億円、青森県側が477億円、計730億円である。処理に当たっては産廃特措法により予算措置していただいた。

かかった費用は原因者や排出事業者に対して請求しているが、回収できたのは青森県側が約6億円、岩手県側が約8億6千万円、合わせて14億6千万円にとどまっている。

現在も原因企業の当時の役員に対して、費用を請求している。

図17 原状回復に要した費用

図17 原状回復に要した費用

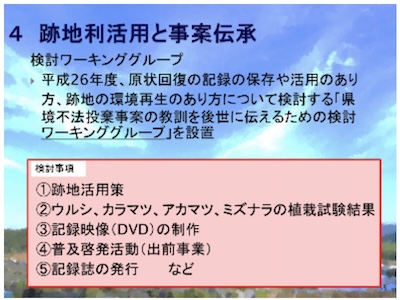

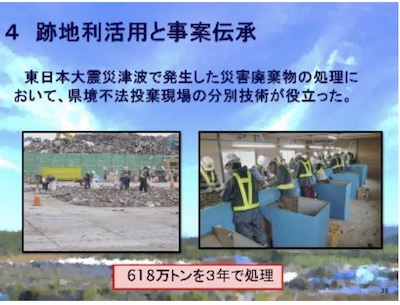

4 跡地利活用と事案伝承

不法投棄現場の跡地利活用と事案伝承についてであるが、廃棄物の撤去が完了した平成26年度、地下水や土壌の浄化は続けていたが、原状回復が視野に入ってきたことから、原状回復の記録の保存や活用のあり方、跡地の環境再生のあり方について検討するため、図18に示すとおり、「県境不法投棄事案の教訓を後世に伝えるための検討ワーキンググループ」を設置した。

このワーキンググループでは、跡地活用策、ウルシ、カラマツ、アカマツ、ミズナラの植栽試験結果、 記録映像(DVD)の制作、普及啓発活動(出前事業)、 記録誌の発行などについて検討された。

図18 検討ワーキンググループの設置

図18 検討ワーキンググループの設置

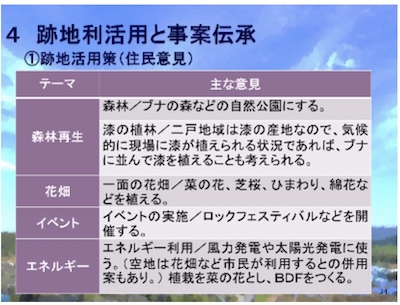

跡地の活用策については、現地の二戸市内で行われたフォーラムでのアンケートで、図19に示すような住民意見があった。

「ブナや漆を植える」、「菜の花やひまわりの花畑にする」、「風力や太陽光の発電に使う」、「菜の花からBDFを作る」と言ったものである。

跡地は原因者の所有となっているが、費用回収の為に岩手県が差し押さえており、今後公売となる見込みであるが、土地購入者には、可能な限り地元の意見を尊重していただき、跡地の利活用に役立てていただきたいと考えている。

そのため、岩手県では令和5年度から年に1回、跡地活用に向けた説明会を開催している。

図19 跡地活用策(住民意見)

図19 跡地活用策(住民意見)

検討ワーキンググループでは、図20に示すようにウルシなどの試験植樹も実施した。

しかし土壌が粘土質であること、風が強いことなどから生育状況はあまり芳しくはなかった。

なお、岩手県二戸市は国産ウルシの最大の産地となっており、日本国内の生産量の約8割を占めている。

図20 ウルシなどの試験植樹

図20 ウルシなどの試験植樹

記録映像の製作については、平成29年にDVDを作成しており、YouTubeの岩手県公式動画チャンネルに掲載しているので後で御確認いただければ幸いである。

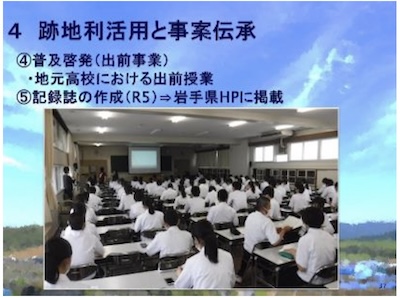

普及啓発についてであるが、事件発生から20年以上経過し、地元でも事件を知らない方が多くなっていることから、図21に示すように、後世に伝えることを目的として地元の高校生を対象とした出前授業も行っている。

令和5年度には「青森・岩手県境産廃不法投棄事案の記録」として記録誌を作成し、岩手県HPに掲載している。ぜひご覧いただきたい。

なお、今年度は記録誌の概要版の作成作業を行っており、今後ホームページで公開する予定であるので、後ほど確認いただきたい。

図21 地元高校における出前授業

図21 地元高校における出前授業

廃棄物を撤去中の平成23年には東日本大震災津波が発災し、膨大な量の災害廃棄物が発生した。

不法投棄廃棄物の撤去や処理が遅れることも心配されたが、皮肉にもこの事件により確立された、図22に示すような大量の混合廃棄物の分別技術が災害廃棄物処理に生かされ、618万トンの災害廃棄物を約3年で処理することができた。

処理に当たっては、広域処理により全国の自治体の皆様にご協力いただいた。

図22 大量の混合廃棄物の分別技術

図22 大量の混合廃棄物の分別技術

5 不適正処理の未然防止対策

不法投棄された廃棄物の処理には、適正に処理された場合に比べてざっと10倍もの費用が掛かると言われている。

このようなことが二度と起きないよう、廃棄物の撤去に並行して、未然防止対策の検討も進められた。

制度面では、図23に示すように循環型地域社会の形成に向けた三条例の制定があり、実施体制としては産業廃棄物適正処理指導員を各出先機関に配置して処理業者や排出事業者の指導にあたることとした。

また、スカイパトロールやドローンの活用により、不適正処理の早期発見に努めることとしている。

こういった取り組みや国の法改正、廃棄物処理業界の自主的な体質改善もあり、不法投棄は大幅に減少した。

図23 不適正処理の未然防止対策

図23 不適正処理の未然防止対策

平成15年から施行されている三条例についての内容は図24、図25に示すとおりである。

一つ目は「循環型地域社会の形成に関する条例」である。様々な施策が盛り込まれているが、主だったものは図24に示すとおりとなる。

まず、産業廃棄物処理業者の格付け制度である。格付け業者は県作成の一般事業者向けパンフレットやホームページに掲載されるほか、県が処理を発注する場合は格付け業者を利用するよう努めることとしている。

再生資源利用認定製品制度は、一定水準の製品を認定することにより、リサイクル製品の信用向上を図っている。県ではこの製品を周知し、率先利用している。

廃棄物処理施設等設置等事前協議制度についてであるが、設置許可対象施設は設置許可申請前、設置許可不要施設については施設着工前に知事に対して設置計画を協議する制度である。この協議には住民説明を義務付けているので、住民理解の醸成が図られるほか、県の各部局や市町村に意見照会するので、必要な手続きが明確化されるといった利点がある。

また、協議者にとっては本格的な投資を行う前に施設が廃棄物処理法の基準に適合しているか確認できるとともに、周辺環境に配慮すべき事項に関する情報が得られるといった利点もある。

廃棄物処理委託時の実地確認制度は岩手県内の排出事業者に対する義務付けとなる。運搬委託の場合は委託前に1回、処分委託の場合は委託前に1回と毎年1回、実地に確認する必要がある。なお、どうしても実地に行くことが難しい場合は、自らの責任において、実地に確認している方から聴取・確認することでもできるとしている。

図24 循環型地域社会の形成に関する条例

図24 循環型地域社会の形成に関する条例

二つ目は、「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」である。

この条例は自圏内処理の原則を掲げており、自圏内処理とは「地域で発生した産業廃棄物をその地域で循環的に処理する」ことを意味し、排出者の目の届く範囲での適正処理が必要だとするものである。

なお、自圏とは青森・岩手・秋田の三県を意味している。

実務的には、県外から産業廃棄物を搬入しようとする場合に事前協議の実施をお願いしており、事前協議では処理施設や搬入予定量などを協議し、無秩序な産業廃棄物の流入を防止することとしている。

なお、自圏以外からの搬入でもリサイクルが主な目的であれば搬入可能である。

三つ目は「岩手県産業廃棄物税条例」である。

これは最終処分する場合にトンあたり1,000円課税するもので、収入はリサイクルやリサイクル関係の技術開発に取り組む企業に補助金として支援している。

以上が3条例の概要となり、岩手県では青森・岩手県境不法投棄事案から得られた教訓を基に三条例を制定し、当時としては先進的な取組みを始め、様々な廃棄物問題に対処している。

図25 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例及び岩手県産業廃棄物税条例

図25 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例及び岩手県産業廃棄物税条例

以上の内容について興味を持たれた方や詳細を知りたい方は、岩手県のホームページに掲載している記録誌を参照いただけると幸いである。