特集(全国産業廃棄物担当者会議-議事2)

令和6年能登半島地震災害廃棄物処理における産廃処理業者の役割

(一社)石川県産業資源循環協会 会長 髙山盛司氏

(環境開発株式会社 代表取締役)

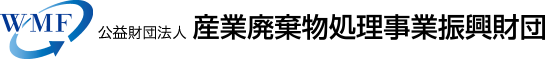

今年の元日のことでしたので、まだ復旧に向けた処理の真っ只中にあります。石川県ではこのところ毎年のように災害が起きており、去年は、ゴールデンウィーク5月5日に珠洲市で地震が発生し、その時は片付けごみの仮置場を1つの市に1~2か所設置して、石川県産業資源循環協会(以下、「産資協」と言う。)で運営したという経験をしています。しかし今回の能登半島地震は19市町全部が揺れ、特に、珠洲市、輪島市、能登市、穴水町、七尾市、志賀市は被害が大きかったと言われています。七尾市は4万5千人で、他の市町は1万人から2万人の人口規模です。能登半島は三方が海に囲まれ、半島を北上するルートは、のと里山海道・自動車専用道路と249号線しかありません。災害廃棄物は約240万t、石川県の年間のごみ排出量のおよそ7年分発生と推計されており、2026(令和8)年3月末までの処理完了を目指して、処理を進めています。

図1 災害廃棄物の発生推計量

図1 災害廃棄物の発生推計量

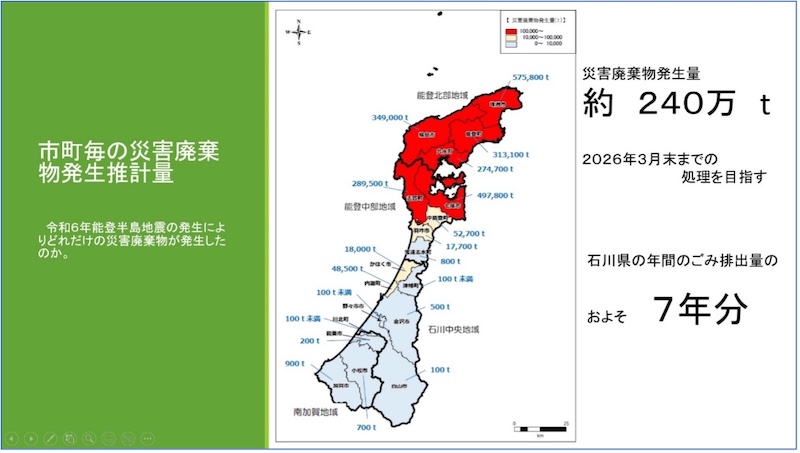

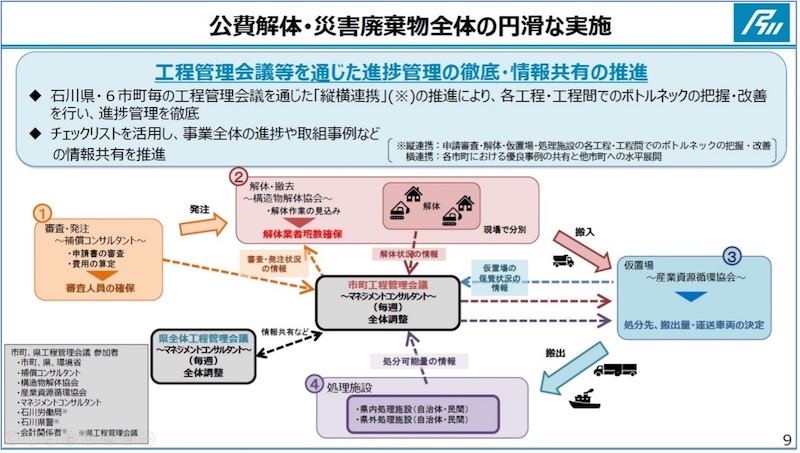

産資協は、現在会員数が約300社です。昨年末は約240社でしたが、災害廃棄物処理に協力したい、ということで県内企業を中心に会員数が増えています。産資協は、市町から災害廃棄物処理の委託を受けます。以前は、産資協が受託してから、例えば当社のような会員企業個社に再委託する、という解釈だったのですが、今回は、産資協と会員企業個社は同じステージに居ると見て、会員企業個社からさらにその先の委託について再委託と解釈するようになったことで処理・再生利用が前に進むようになっています。

ここから現場の話になります。災害発生の翌1月2日の15時に石川県構造部解体協会と一緒に石川県庁に呼ばれ、仮置場の設置の進め方について打合せをしました。

図2 災害廃棄物の処理体制

図2 災害廃棄物の処理体制

現場の状況を把握していないので、まず各市町に見に行くことになり、現場の市町の担当の方と建設業界の方と打合せしました。能登半島の北のほうまで道路が通行できるか分からなかったので、まず南の市町から順に、石川県庁、環境省の方と一緒に回りました。環境省の方は1月1日から石川県庁に入っていました。

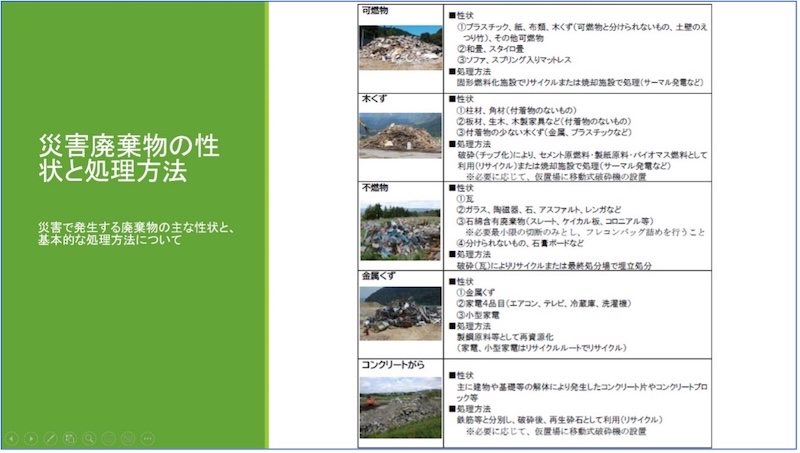

仮置場には片付けごみを基本8品目で集めました。8品目は、可燃(布団、カーペット)、粗大(タンス、家具、畳)、木くず(角材・柱材・板材)、ガラス・陶磁器、コンクリート、壁材(スレートなど)、金属類、家電です。

被災当初は片付けごみだけでなく生活ごみも対応しました。避難所の簡易トイレのし尿を薬剤で固め二重袋にしたものを回収してほしい、と県庁から夜、電話が入りました。珠洲市までの道中は携帯電話が通じず、道路事情も悪いため普段の倍以上の片道6時間半かけて往復し、夜7時半に戻ってくるという過酷な状況でした。毎日、会員企業で分担して車15台を運行しました。

仮置場に話を戻すと、片側2車線の道路沿いにある、3千m2以上のアスファルト・コンクリート舗装されている敷地で、入口と出口を分けるドライブスルー方式を想定して設置しました。一方、現在行っている公費解体ごみは、一般市民ではなく業者のダンプによる持ち込みであり、怪我防止のためには最低でも1万m2以上の舗装された敷地を条件に整備しています。仮置場に持ちこまれる災害廃棄物は、可燃、不燃、木くずのほか、コンクリートがらも建築物の基礎に使われており、大量に発生します。仮置場の処理後物の行き先の目安として、熊本地震など過去の災害廃棄物処理を参考にして、災害廃棄物全体に占める割合を、可燃は約7~8%、木くずは15%程度の数量を想定して、搬出先の確保を目指しています。

公費解体に関しては、熊本地震のような二次仮置場を設置していないので、石川方式として、解体現場でしっかりと分別してもらった後に仮置場に搬入してもらっています。そのため、解体現場では1棟あたり約10日~14日間ぐらいかけて解体分別しています。

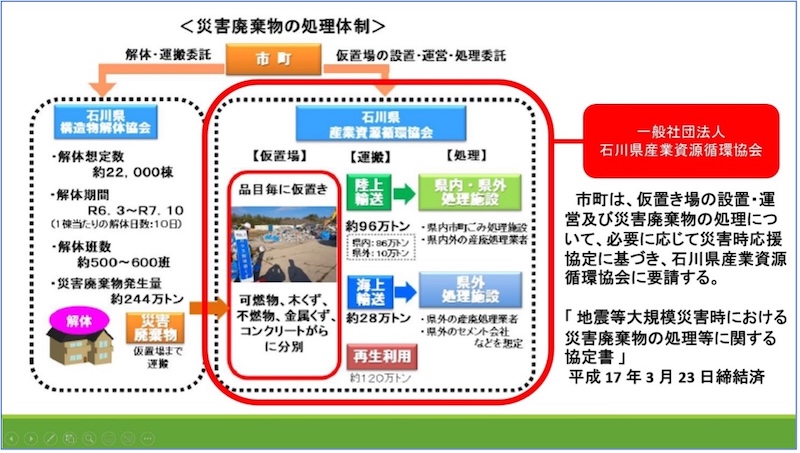

図3 災害廃棄物 県内仮置場位置図

図3 災害廃棄物 県内仮置場位置図

図4 災害廃棄物の性状と処理方法

図4 災害廃棄物の性状と処理方法

仮置場からの輸送は、可燃物は公共の清掃工場に4トン車で搬出しています。より大型の車両で輸送効率を上げたいところですが、清掃工場側の都合で4トン車となっています。

図5 陸上輸送(可燃ごみ・4トン車で清掃工場へ搬出)

図5 陸上輸送(可燃ごみ・4トン車で清掃工場へ搬出)

また、木くず等の軽い物の輸送はフルトレーラー(通称、箱車)が適しています。輸送効率は良いですが、市町も協会会員も保有台数が非常に少ないのが難点です。

図6 陸上輸送(木くず等フルトレーラーで搬送)

図6 陸上輸送(木くず等フルトレーラーで搬送)

海上輸送のため横持輸送も行っています。石川県の主要な港は金沢港と七尾港で、他の港は漁港で水深4.5m程度で、岸壁が被災したため改修しています。スライド(図7)は、能登町の港で、新潟県にある太平洋セメント系列の明星セメント姫川工場に輸送しています。今後、穴水町、七尾港を活用する計画をしています。

図7 海上輸送 県外 処理施設への搬出

図7 海上輸送 県外 処理施設への搬出

8月26日に、石川県から公費解体加速化プランが発表されました。簡単に言うと、当初、災害廃棄物発生推計量244万トンだったのが、332万トンまで増えましたが、公費解体の完了目標:令和7年10月末、災害廃棄物の処理完了:令和8年3月末は変わらず、要は令和7年度中に処理完了する目標です。

これから降雪の時期を迎え、さらに先日の豪雨災害によって公費解体完了の令和7年10月末から逆算して更に厳しい状況になっていますが、解体業者の大幅拡充、県解体協会の体制強化、仮置場の追加確保、広域処理の更なる拡充等によって目標達成に向けて頑張っています。

図8 公費解体・災害廃棄物全体の円滑な推進

図8 公費解体・災害廃棄物全体の円滑な推進

現在まだ進行中で、この先も何が起こるか分かりませんが、石川県、環境省、解体業の皆様等と一つ一つご相談させていただきながら前に進めています。なんとか目標に向かって頑張りたいと思います。今後もまた何かありましたら、ご協力をお願いすることもあるかもしれません。今後とも何卒ご協力をお願いして、私の話を終えたいと思います。有難うございました。