福島環境再生、2045年の県外最終処分完了までの道のり

1.はじめに

国立研究開発法人 国立環境研究所

国立研究開発法人 国立環境研究所

フェロー 大迫 政浩 氏

東日本大震災に伴う福島第一原発事故から14年余が経過した。この間、筆者自身は汚染廃棄物等の適正処理の課題に向き合ってきた。福島の被災地の環境再生と復興にとっての技術的課題は、汚染されたエリアの除染であり、生じた除去土壌や汚染廃棄物の処理と中間貯蔵であったが、関係者の並々ならぬ努力により、現時点において中間貯蔵がほぼ一段落した状況まで漕ぎつけた。今後は、10年間かけて進めてきた除去土壌等の減容化・ 再生利用の技術開発戦略(以降、技術開発戦略と略す)への取組み成果を踏まえて、いよいよ2045年の県外最終処分完了に向けた最終処分地の立地や最終処分負荷軽減のための除去土壌の減容化・再生利用を本格的に進める段階に入った。残された期間はあと20年しかない。

本稿では、環境省が本年3月に取りまとめた技術開発戦略の取組み成果のなかで、技術的な方針の部分を中心に紹介し、今後の主要課題について述べる。なお、放射能汚染廃棄物等の適正処理に関して技術的にどのように対処してきたのか、これまでの事実の経過については既報1)を参照されたい。

2.県外最終処分に向けた4つの技術シナリオ 2)

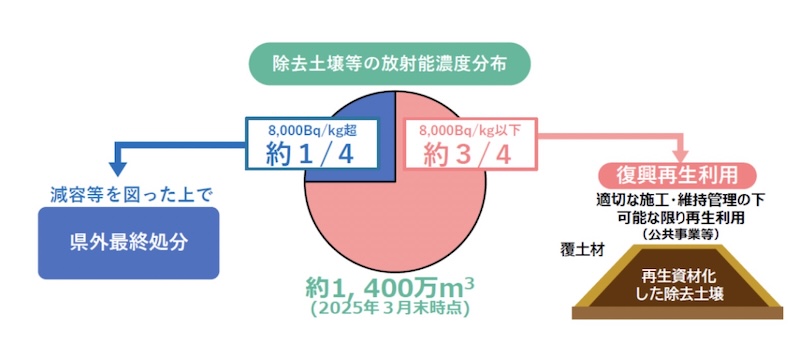

図1は、除染等によって生じた除去土壌等の放射能濃度分布と取扱いの方向性を示している。中間貯蔵に貯蔵されている総量は約1,400万㎥に及び、その約3/4は8,000Bq/kg以下であり、復興再生利用(無制限に利用できるわけではなく、管理しながら公共事業等において再生利用することをいう)として土木事業等に活用する。残りの8,000Bq/kg超の約1/4は、減容等を図った上で県外にて最終処分する。これが国の大きな方針である。

図1 除染等により生じた除去土壌等の放射能濃度分布に応じた取扱いの方向性

図1 除染等により生じた除去土壌等の放射能濃度分布に応じた取扱いの方向性

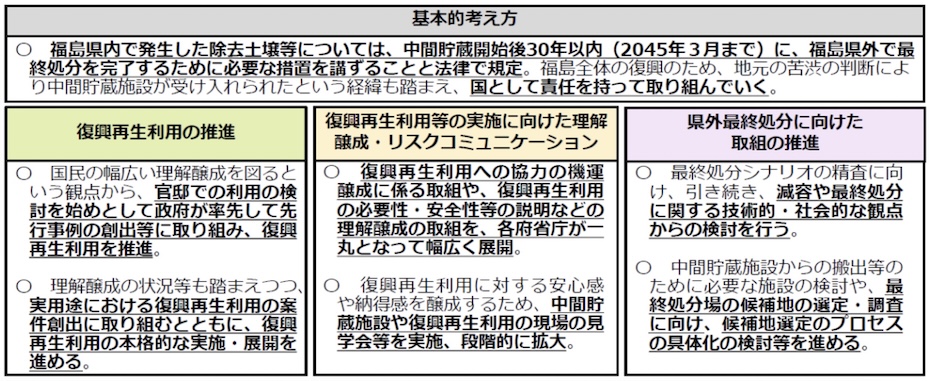

そのために、昨年の12月20日に「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議」(議長:林官房長官)が設置され、本年5月27日に基本方針が示された。同方針においては、復興再生利用の推進、復興再生利用等の実施に向けた理解醸成・リスクコミュニケーション、県外最終処分に向けた取組の推進の三つの柱で、国として責任をもって取り組んでいくこととされた(図2参照)。

図2 国が示した県外最終処分実現に向けた基本方針

図2 国が示した県外最終処分実現に向けた基本方針

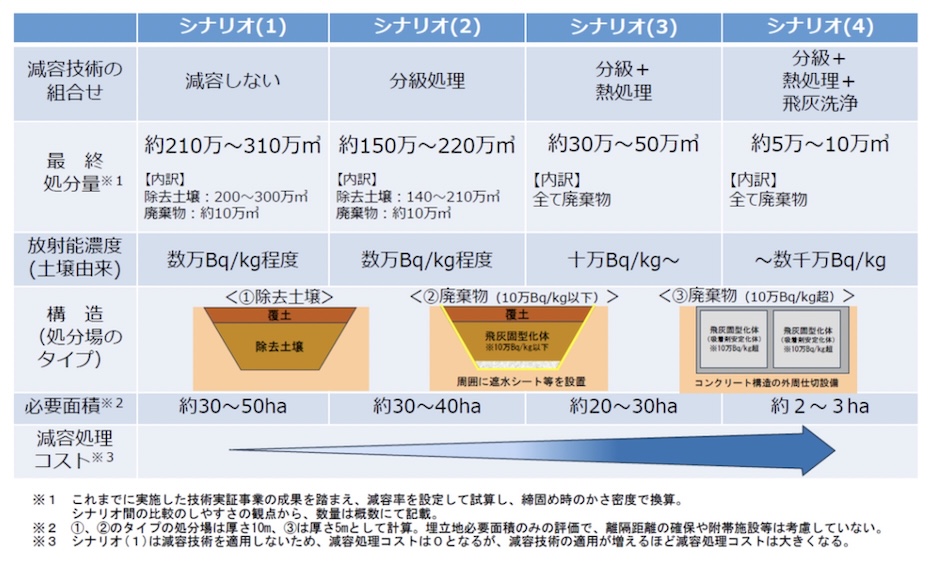

一方、本年3月末に10年間の技術開発戦略の成果が取りまとめられた。その中心が、県外最終処分に係る4つの技術シナリオである(表1参照)。県外最終処分の対象は現時点では除去土壌200~300万㎥、廃棄物(ばいじん等)約10万㎥であり、減容化せずに処分するシナリオ(1)*1 から、分級処理*2 による減容化シナリオ(2)、分級後に濃縮物を熱処理*3 する減容化シナリオ(3)、さらに熱処理後の飛灰(ばいじん)を洗浄して吸着安定化*4 する減容化シナリオ(4)まで、減容化の度合いによって4つの技術シナリオの可能性を示した。

表1 県外最終処分に向けた4つの技術シナリオ

減容化の度合いが大きくなると、最終処分場建設のためのスペースは小さくできるが、放射性セシウムは濃縮され放射能濃度は高くなる。放射性セシウムの主要核種であるセシウム137の半減期は約30年であるが、放射能濃度が高くなるほど長期間にわたって管理しなければならない点に留意が必要である。シナリオ(4)では処分対象物は数千万Bq/kgと想定されるが、例えば再生利用可能な8,000Bq/kg以下になるには300年以上の期間を要することになる*5。また、減容化の度合いが高くなると、減容化に必要なコストも上昇する。すなわち、今後どの技術シナリオを選択すべきかを議論するにあたっては、必要な処分スペース、管理期間、コストなどを総合的に勘案して社会として意思決定しなければならない。

*1 シナリオ(1)において、除去土壌は放射性セシウムへの強い吸着能力により溶出しにくいことから特に安定化処理は必要ないと考えられる。廃棄物(溶融処理後のばいじん)はセメント固形化を想定。

*2 粒径の小さい土壌粒子は比表面積が大きく放射性セシウムが高濃度に吸着されている。分級処理は遠心分離等を用いて粒径(粒度)の違いで分ける方法で、粒径の小さい高濃度土壌と、粒径の大きい再生利用可能な低濃度土壌を分ける方法である。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団も参画している除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合による実証事業の成果が技術の確立に大きく貢献した。

*3 熱処理の方法として、高温での溶融処理や焼成処理が適用可能である。塩化カルシウムなどの揮発促進剤の添加により高温下で放射性セシウムは揮発し、飛灰(ばいじん)に濃縮される。残った低濃度のスラグや焼成物は再生利用可能である。

*4 熱処理後の飛灰(ばいじん)には、放射性セシウムが溶解しやすい化学形態で存在していることから、飛灰を水で洗浄し、洗浄液中に溶解した放射性セシウムをフェロシアン化物やケイチタン酸化合物等の吸着剤に吸着・濃縮・安定化させて処分可能な形態にすることができる。

*5 半減期30年のセシウム137は360年で212分の1(約4000分の1)まで低減する。

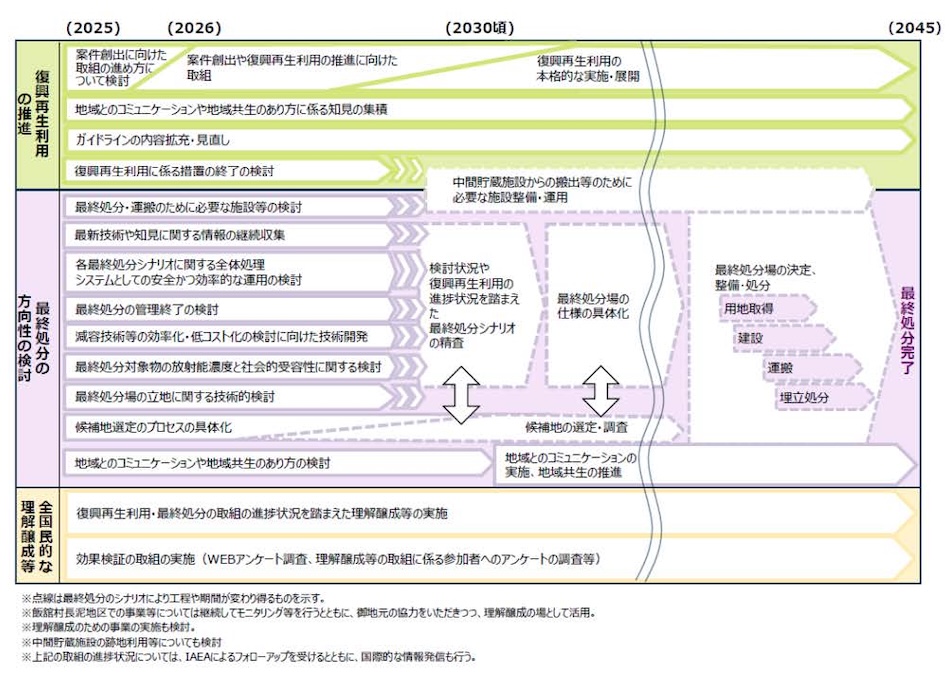

3.今後の県外最終処分に向けた進め方

国は、福島除去土壌等の県外最終処分に向けた今後の進め方について、図3のとおり示している。先述の基本方針の三本柱に沿った工程表のアウトラインとして、タイムスケジュールはいまだ不透明であるが、一本目の柱の復興再生利用は案件創出の取組は待ったなしである。復興再生利用においては、再生利用場所がむやみに掘り起こされることが起きないように管理しながら利用していくことになることから、公共事業が主体になっていくと考えられる。多くの場所で分散的に少量の除去土壌を利用していくような方向性は、効率的な管理の点では避けるべきであり、できるだけ大量に少ない箇所でしっかり管理しながら集中的に利用していく方向が良いと考えられる。

また、二つ目の柱である県外最終処分については、技術シナリオの精緻化をさらなる技術開発とともに進めつつ、維持管理や管理期間終了などの要件、立地プロセスの設計や社会的な合意形成に係る実践的なアプローチの仕方など、早急に検討すべき多くの課題が残されている。特に立地をどのようなステップで進めていくかが鍵となろう。高レベル放射性廃棄物の最終処分地選定では、科学的特性マップに基づいて適地・不適地を評価しつつ、関心のある地域からの手上げ方式により文献調査や概要調査を進めるアプローチがとられている。手を挙げた自治体には相当額の交付金が配分される。しかし、このアプローチにも様々な批判があり、国主導で候補地選定は進めるべきとの意見も強い。今後、これらの難題に対して、できるだけ早期に着手し、社会に問いかけながら、一つ一つクリアしていかなければならない。2045年のデッドラインまでには残り20年しかないのである。

三つ目の柱の全国民的な理解醸成等については、今後の復興再生利用や県外最終処分を進めていくうえでのベースであるが、実際の復興再生利用の案件創出により社会に働きかけていき、また、県外最終処分の立地選定の公正な手続きや公平性の担保をどのように行うかの具体的な提案を国民に投げかけていくべきである。そのことが結果的に当事者意識を高め、理解醸成につながる最も効果的な手段ではないかと考える。当然のこととして、大きな社会的論争になることが予想されるが、政治も行政もそれを恐れてはならない。

図3 国が⽰した福島除去⼟壌等の県外最終処分に向けた今後の進め⽅

図3 国が⽰した福島除去⼟壌等の県外最終処分に向けた今後の進め⽅

4.おわりに

原発事故後14年余、福島環境再生事業は国家プロジェクトとして着実な歩みを見せた。

検証すべき点や後世に伝えるべき教訓は多いが、これまでの歴史のなかで多くの災禍を乗り越えてきた日本のレジリエンスの力が示されたと言えよう。

今後は中間貯蔵後の膨大な除去土壌等の復興再生利用や最終処分に対して、どのような答えを出し実行できるか、日本社会の真価が問われている。筆者自身もライフワークとして関わっていきたい。

参考文献

1)大迫政浩:福島環境再生の経過と現在、JWセンター情報、2024年夏号(Vol.24, No.2)

2)内閣官房HP:福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/saisei_riyou/dai2/siryou1.pdf