鉱物系廃棄物・副産物の再生利用を後押しする制度の俯瞰と展望

1.はじめに

国立研究開発法人国立環境研究所

国立研究開発法人国立環境研究所

フェロー 大迫政浩

そのような中、昨年の7月に発足した循環経済に関する関係閣僚会議(議長:林芳正官房長官)2)では、第5次循環基本計画に関連する取組みを戦略的・統合的に推進するための検討を経済産業省、環境省および関係する他府省が協力し、12月27日に「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ」がまとめられた2)。同会議から循環経済移行パッケージとして各府省が当面取り組む「施策集」が示されたことで、日本としての循環経済に向けた具体的なアプローチが見えてきた。

欧州は、再生利用の数値目標を義務として課す規制によって共通の市場価値を生み出すトップダウンの手法をとっている。それに対して日本は、先行する欧州の政策を参考としながら、一部の優先的製品に対して緩やかな誘導的アプローチ導入を検討しながら、バリューチェーンにおける動脈側と静脈側のプレーヤーの「すり合わせ」による連携・協調、すなわちボトムアップの手法に力点を置いているように見える。この日本型のアプローチが上手くいくかはこれからにかかっているが、安全第一、リスク回避の傾向が強い日本の社会がこのまま停滞するよりは、まずはスピード感をもって試行錯誤しながら前進していくことが肝要であるように思う。

さて本稿では、鉱物系廃棄物・副産物の資源循環をさらに高度化していくための制度について論考する。特に、生活環境保全上問題のないように、再生利用を後押しする制度に着眼する。(公財)産業廃棄物処理事業振興財団では、環境省が示した通知に基づいて、第三者機関として「建設汚泥再生品等有価物該当性審査認証制度」を運用しているが、まさに本稿が着眼する観点の一つである品質等認証から資源循環を誘導的に促進する制度である。詳細は後述するが、その他のいくつかの主要制度を含めて、それぞれの機能・役割を表1の類型で俯瞰し、今後の展望について考えてみたい。

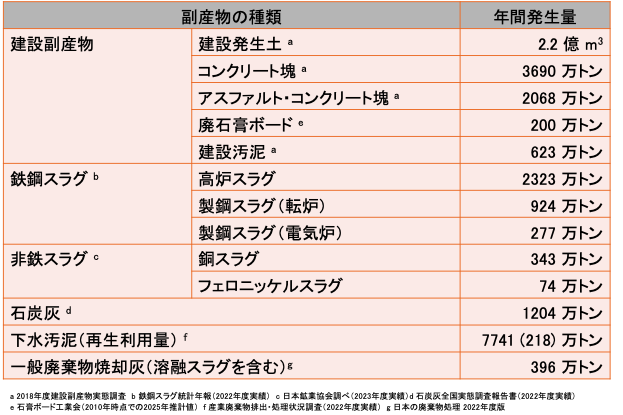

なお、本稿で対象としている鉱物系廃棄物・副産物は、主要なものとして建設副産物、鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、下水汚泥、廃棄物焼却灰などが挙げられる。表2に主要なものの年間発生量を整理した。量的に多い建設副産物やスラグ類、石炭灰などは、一部を除き90~100%近い高いリサイクル率を確保している。しかし、人口減少下での建設需要の縮小等の影響で地域によっては需給バランスの厳しい状況もみられる。また、スラグ類等は海外への輸出に依存している部分もあり、国内需要先の拡大は引き続き大きな課題である。

表1 資源循環(再生利用)を促進する制度の類型と主要な制度

| 制度の類型 | 義務的な制度 | インセンティブによる誘導的な制度 | |

| 規制緩和によるインセンティブ | 優先調達and/or品質等認証・認定によるインセンティブ | ||

| 国レベル(公的な第三者機関含む) | 資源有効利用促進法 建設リサイクル法 |

再生利用認定制度 広域認定制度 |

グリーン購入法 日本産業規格(JIS) エコマーク 建設汚泥再生品等有価物該当性審査認証制度 |

| 自治体レベル | 再生利用指定制度 | グリーン購入調達に関する制度 都道府県リサイクル製品認定制度 |

|

| 業界レベル | 鉄鋼スラグ製品の管理ガイドライン 非鉄スラグ製品の販売・管理ガイドライン |

||

表2 主要な鉱物系廃棄物・副産物の年間発生量

(国立環境研究所・肴倉氏提供資料)

(国立環境研究所・肴倉氏提供資料)

2.鉱物系廃棄物・副産物の資源循環を促進する制度の概況

2.1 国レベルの義務的な制度

①資源有効利用促進法 3)

資源有効利用促進法(2000)は、資源の有効利用を促進するため、3R、すなわち廃棄物の発生抑制、再使用、リサイクルの強化を定めた法律であり、経産省と環境省が所管している。「特定再利用業種」(再生資源・再生部品の利用に取り組むことが求められる業種)として建設業も指定されており、再生資源・再生部品の利用量を向上させ、設備の整備、品質等の情報提供、再生資源利用計画作成などの取り組みが必要である。また、「指定副産物」(再生資源としての利用の促進に取り組むことが求められる副産物)として、電気業の石炭灰、建設業の土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材が指定され、一定規模以上の事業者は、発生抑制・リサイクル対策に関する計画を策定し、取り組みを進めなければならない。

②建設リサイクル法 4)

建設リサイクル法(2000)は、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律であり、一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、対象となる建設資材(土木建築工事に使われる資材)の分別・リサイクルを義務付けている。対象となる建設資材は、コンクリート、アスファルト、木材であり、工事の発注者や施工者には、工事の時期や工程、建設資材の種類や量などを事前に都道府県知事に届け出ることが義務付けられた。

2.2 インセンティブにより資源循環を誘導する制度

1)規制緩和によるインセンティブ

①再生利用認定制度

再生利用認定制度は、廃棄物処理法に基づく規制緩和の制度であり、一定の要件に該当する再生利用に限り、環境大臣が認定することにより、廃棄物の処理業の許可、および廃棄物処理施設の設置許可を不要とする制度である。ただし、廃棄物処理基準の遵守等は必要である。なお、認定対象となる廃棄物が示されており、鉱物系では建設汚泥を河川の高規格堤防の築造に用いるために再生する場合に限られている。

②再生利用指定制度

再生利用指定制度は、廃棄物処理法に基づく規制緩和の制度であり、都道府県知事等が、再利用されることが確実である産業廃棄物の処理を業として行う者を指定し、処理業の許可を不要とすることができる制度であり、個別指定と一般指定がある。個別指定は再生利用者の申請を受け都道府県知事等が指定するもので、廃棄物の種類、発生場所と再生利用の場所、及び用途が指定される。一般指定は同一形態の取引が多数存在する場合、指定を受けようとする者の申請によらず、再生利用される産業廃棄物を特定した上で包括的に指定されるものである。

③広域認定制度

広域認定制度は、廃棄物処理法に基づく規制緩和の制度であり、廃棄物の広域的な処理を行う者として環境大臣の認定を受けた者について、地方公共団体ごとの廃棄物処理業の許可を不要とする制度であり、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自社の製品の再生又は処理の行程に関与することで、効率的な再生利用等を推進するとともに、再生又は処理しやすい製品設計への反映を進め、ひいては廃棄物の適正な処理を確保することを目的としている。広域的な処理がされにくい鉱物系廃棄物は対象とされるケースは少ない。

2)優先調達and/or品質等の認証・認定によるインセンティブ

①グリーン購入法 5)

グリーン購入法(2000)は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進することを目指す制度であり、より環境に良い物品の需要を喚起するものである。国等の各機関だけでなく、地方公共団体、事業者及び国民にも責務として求めており、多くの自治体が同様の制度を有している。国では、「特定調達品目」として重点的に調達を推進すべき環境物品等のカテゴリーとその判断基準(環境性能・品質等を含む)を設定しており、公共工事のカテゴリーで各種の鉱物系廃棄物・副産物の再生利用に係る品目がリスト化されている。環境性能に関しては、土壌環境基準やJIS規格の基準が援用されている。実際の具体的な登録商品は、グリーン購入ネットワーク6)の「エコ商品ねっと」等から検索閲覧できる。登録商品の特定調達品目への適合性は、自己宣言により根拠等の透明性のある表示・公表をもとに購入者が判断することになるが、第三者機関による認証取得も推奨されている。「エコ商品ねっと」では後述するエコマークが信頼性確保の証拠として活用されている。

②都道府県リサイクル認定制度

都道府県リサイクル認定制度は、都道府県等の地域内で生産されるリサイクル製品について、その品質および環境安全性が基準を満たしたものを認定する制度である。また、認定製品については、都道府県内の公共事業において工事発注における共通仕様書(特記仕様書)などに率先利用を記載するなど域内のグリーン調達の促進を目的とした制度になっている。山脇ら7)は、全国の都道府県リサイクル認定制度の内容を調査し、表3のように規程事項に関する調査結果を示した。全国に41制度が存在すること、すべての制度に品質基準や環境側面の基準が規定されている一方で、製造管理やトレーサビリティに関して規定している制度は必ずしも多くないことなどを明らかにしている。

以上は、優先調達と品質等要件設定による信頼性確保の両者を機能として有する制度であるが、以下では、品質等の認証・認定にフォーカスした制度について紹介する。

③日本産業規格(JIS)8)

日本産業規格(JIS: Japanese Industrial Standards)は、日本の産業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格である。JIS化の意義は、経済・社会活動の利便性の確保(互換性の確保等)、生産の効率化(品種削減を通じての量産化等)、公正性を確保(消費者の利益の確保、取引の単純化等)、技術進歩の促進(新しい知識の創造や新技術の開発・普及の支援等)、安全や健康の保持、環境の保全等に資することにある。JISの制定・改正は、経済産業大臣等の主務大臣により、日本産業標準調査会での審議・議決を経て行われる。(ただし、認定産業標準作成機関が作成したJIS案については、同調査会の審議を経ずに主務大臣が迅速に制定・改正を行う)。

ここで鉱物系廃棄物・副産物が関係する建設分野におけるJIS化において、環境側面に関するこれまでの動きについて述べる。1998年にJIS Q 0064:1998(製品規格に環境側面を導入するための指針)が制定され、2003年には日本工業標準調査会 土木技術専門委員会・建築技術専門委員会(現日本産業標準調査会)において「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」が制定された。これを機に、環境側面に関するJISの体系構築が推進されたことで、「環境JIS」の流れが定着した。その中で鉱物系副産物であるスラグ類のルール化が進んだ。コンクリート材料については,環境安全品質(重金属類の含有および溶出に関する品質)の概念が導入され,スラグ骨材類(JIS A 5011,JIS A 5031)に対して規定が設けられている。

④エコマーク9)

エコマークは、ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度である。ISOの規格(ISO14024)に則った第三者認証による環境ラベルであり、幅広い商品(物品、サービス)を対象としている。商品の類型ごとに認定基準を設定、公表し、(公財)日本環境協会において学識者を含む幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営され、中立的立場で認定を行っている。エコマークは、消費者が環境に配慮した商品を選択する際の分かりやすい目印であると同時に、企業の環境意識の高さを消費者へ伝えるメッセージにもなり、企業間の取引におけるグリーン購入の目安にもなっている。

商品類型のなかに「土木製品」のカテゴリーがあり、そのなかでコンクリート材料としてJISに規定された各種スラグ骨材などの認定基準が示されており、製造工程の環境法規の遵守性や管理体制、品質がJISなどの基準に適合していることの証明などが認定のために必要である。

⑤建設汚泥再生品等有価物該当性認証制度10)

本制度は、建設汚泥やコンクリート塊に中間処理を加えて当該建設汚泥処理物等が建設資材等として製造されたものについて、「各種判断要素の基準を満たし、かつ、社会通念上合理的な方法で計画的に利用されることが確実であることを客観的に確認できる」か否かの審査をし、その確認ができた場合に、その旨の認証を行うものである。その根拠として、環境省通知「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて」(令和2年7月20日付け環循規発第2007202号)において、建設汚泥処理物等の有価物該当性について独立・中立的な第三者が透明性及び客観性をもって認証をした場合、それらが建設資材等として製造された時点において有価物として取り扱うことが適当であるとされたことを踏まえている。施設審査と再生品審査の二区分があり、2021年8月から審査が開始され、産業廃棄物処理施設での処理物5件と国土交通省鹿児島国道事務所のシールド工事での建設汚泥処理物の計6件が認証されている7)。

⑥鉄鋼スラグ及び非鉄スラグの品質管理ガイドライン11)12)

業界レベルの品質管理に係る制度としては、鉄鋼スラグに関する「鉄鋼スラグ製品の管理ガイドライン」を鉄鋼スラグ協会が、また非鉄スラグの関する「非鉄スラグ製品の販売・管理ガイドライン」を日本鉱業協会が策定し、運用している。両ガイドラインともに、用途ごとの品質基準と検査方法を設定し、販売の受注から事前調査、施工中および施工後の調査に至るまで、スラグ製造者として実施すべき事項を定めている。製造者はガイドラインに基づく管理マニュアルを整備し、マニュアルに基づいて品質管理等が適正に実施されているかについて第三者機関の外部監査を毎年度受け、その結果を鉄鋼スラグ協会または日本鉱業協会が有識者の助言等を踏まえながら評価し改善につなげるよう指導・監督している。なお、品質基準は用途ごとにJIS規格や土壌汚染対策法の基準に基づいて設定している。

3.今後の関連制度の展望に関する論点と提案

前章において、関連する主要制度を表1の類型にもとづき俯瞰してきた。それぞれの制度の役割・機能には、その目的により自ずと違いがあり、対象範囲や判断基準には共通部分はあるが、それぞれが部分最適になって効率的な連携がとれていない状況もあるように思われる。以下、それぞれの制度の運用実態について十分な理解ができていない中での考察であり、少々粗い私見となるが、今後に向けての関連制度に関する展望として、いくつかの論点と提案を行ってみたい。

1)義務的制度における対象事業・品目拡大

資源有効利用促進法における指定副産物の対象は、電気業の石炭灰、建設業の土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材に限定されている。鉄鋼スラグや非鉄スラグはほぼ100%のリサイクルを達成しているが、相当程度を海外輸出に依存している状況であり、資源安全保障の観点からも建設業以外の他産業の副産物まで対象範囲を広げることで、府省横断、業界横断で国内需要の拡大を図っていくことも重要な視点であると考えられる。

2)環境安全品質基準の統一化

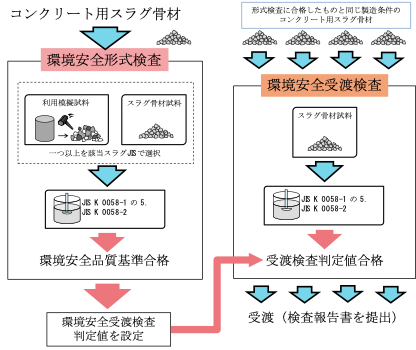

図1 コンクリート用スラグ骨材の評価方法

図1 コンクリート用スラグ骨材の評価方法

利用模擬試料を用いた環境安全形式検査で事前に基準適合を判断するが、日常的な管理はスラグ骨材単身の環境安全受渡検査判定値によって行う。受渡検査では、検査項目を合理的に限定できる。

図1に示すJISの考え方のベースは、経済産業省のもとで筆者らが協力してまとめた「コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書」13)に基づいており、当該報告書では他の鉱物系廃棄物・副産物にも図1のような考え方が適用可能であることを提言している。この考え方をベースに環境安全品質基準の統一化を図れれば、環境保全と資源循環の両立が効率的に推進できると考えられる。

ドイツにおいては、これまで連邦州ごとに決められ運用されていた基準が「代替資材令」14)として全国統一され、昨年の8月に施行された。鉱物系の代替資材(リサイクル資材)の種類ごとに利用用途と利用条件に応じたきめ細かい基準が設定されており、例えば、代替資材の種類によって評価すべき項目が絞られたり、利用場所の地下水条件によって基準が緩和されたりしており、合理的な評価を指向している。表4にドイツ代替資材令の条項の目次を示した。なお、表4でわかるように、第三者機関の外部監査を含めた品質管理体制を示しており、認証システムを含めた機能を定めているものと理解できる。

表4 技術的構造における鉱物代替建築材料の設置要件に関する条例(代替建築材料条例)

|

セクション1 ⼀般規定 |

3)優先調達における相互認証の推進

自治体のグリーン購入調達は、基本的に国のグリーン購入調達の方針に則っており、エコマーク認証を有するものを含む「エコ商品ねっと」登録商品などから選択購入されることから、全国共通ベースのシステムといえる。

一方、鉱物系廃棄物・副産物を中心とした都道府県リサイクル認定制度は、認定判断として品質項目や基準において評価方法や範囲に違いがあり、また、廃棄物あるいは有価物の該当性を考慮しつつ事業者の品質管理体制等の要件も含めた判断が必要になる。また各都道府県内のものを対象としていることから、これまで相互認証の仕組みはない。しかし、商業圏として境界を設けることは非効率をもたらしていることから、近隣の都道府県間では相互認証の仕組みを整備していくことも一考に値する。そのためには、認定判断基準の全国的な統一化が必要である。先に紹介したドイツの代替資材令の仕組みは参考になると思われる。

4)様々な認証システムのプラットフォーム化と各業界の主体的関与

前章で紹介したように、エコ製品の品質管理の認証には、製品分野によって様々なシステムが存在する。品質認証について言えば、エコマーク認証が全国的な共通プラットフォームであり、国や自治体のグリーン購入調達の判断証拠にもなっている。JIS規格も品質認証のプラットフォームであるが、対象は社会全体への波及効果の高いものに限定される傾向にある。

加えて、鉱物系廃棄物・副産物は、過去の不適正事案(例えばフェロシルト事件15))があったように、廃棄物あるいは有価物該当性までを考慮して品質管理体制の信頼性を含めて認証していく必要があり、各関連業界に特殊性もあることから、現状では業界・分野ごとに複数の認証システムが整備されている。

以上を勘案すると、先述のドイツの代替資材令と同様に、全国的に統一された品質基準を整備することと同時に、各業界・分野ごとの認証システムの連携の場としてのプラットフォームを構築し、各業界も主体的に関与し、それぞれの認証の考え方について可能な限り調和化を図っていくことを模索すべきではないかと考える。

5)認証システムの合理化・効率化と運用コスト低減

再生利用を推進していくうえでは、経済効率性を高めていく必要がある。鉱物系廃棄物・副産物の品質信頼性確保のために認証システムは欠かせないが、システム自体の運用にもコストがかかり、特に中小事業者は対応が難しくなる。結果として、再生材・製品の価格が高くなってしまうと、再生利用は停滞してしまうことになりかねず、そうなれば本末転倒である。品質基準評価や外部監査を含めた品質管理の合理化を進め、またDX導入などによる効率化を徹底的に進めて、認証システムの運用コスト低減を図っていくことも真剣に検討しなければならない。

合理化・効率化の観点では、事業者の負担軽減のために他制度との連携も必要である。廃棄物処理法に基づく「優良産廃処理業者認定制度」に基づく認定事業者は、品質認証においても一定の優遇を行うなど、制度の縦割りによる多重の負担を強いることがないような工夫も検討すべきである。

6)品質のトレーサビリティ確保による付加価値提供

欧州ではエコデザインの取組みの一環として、デジタル製品パスポート(DPP)導入の議論が行われており、日本でも同様のトレーサビリティ確保の検討が行われているところである。DPPにより需要側(生産者・消費者)は再生材・製品の品質情報を供給側から得ることができることから、需要側と供給側のマッチングにより動静脈連携を促進する。また、近い将来、生産者は再生原料を用いた製品づくりが一層求められ、そのような製品に付加価値がつけられる経済社会に移行していくものと考えられる。その際に、信頼性のあるトレーサビリティの確保は不可欠になることから、今後は品質の認証システムのなかにトレーサビリティ確保要件を組み込み、それを支える情報管理システムを整備していくべきであると考えられる。

4.おわりに

先にも述べたが、鉱物系廃棄物・副産物の世界は過去にいくつかの不適正管理事案もあり、これまでの再生利用に係る制度には規制的観点、すなわち欧州では「End of Waste」と呼ばれる廃棄物の卒業基準(廃棄物あるいは有価物の該当性基準)への適合認定を考慮せざるをえない状況があったと思われる。これからのサーキュラーエコノミーの時代においては、再生利用推進と適正管理をどのようにバランスをとっていくかが問われているが、先に示した関連制度の展望における論点と提案について、より精緻な議論が必要と考えている。是非多くの方々のご意見を拝聴し、関係者の方々と一緒に議論を深めていきたい。

参考文献

1)環境省HP:https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html

2)内閣官房HP:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/economiccirculation/index.html

3)経済産業省HP:資源有効利用促進法、https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/entrepreneur/index.html

4)国土交通省HP:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)、https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html

5)国土交通省HP:グリーン購入法、https://www.mlit.go.jp/tec/green.html

6)グリーン購入ネットワークGPN:https://www.gpn.jp/

7)山脇ら:再生材の認定等による利用促進に関する考察、第35回廃棄物資源循環学会研究発表会、講演原稿(2024)

8)日本産業標準調査会HP:https://www.jisc.go.jp/jis-act/

9)公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局HP:https://www.ecomark.jp/nintei/

10)(公財)産業廃棄物処理事業振興財団HP:再生品の有価物該当性に係る審査認証業務、https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=43

11)鉄鋼スラグ協会HP:https://www.slg.jp/association/guideline/

12)日本鉱業協会HP:https://www.kogyo-kyokai.gr.jp/news/2023/p257

13)経済産業省:コンクリート用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書,2012

14)Bundesministerium der Justiz: Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV) 、https://www.gesetze-im-internet.de/ersatzbaustoffv/

15)宮脇ら:都道府県等 におけ る リサイ クル製品認定制度 の現状 と課題(制 度 調 査 と問題 事 例)、 廃 棄 物 学 会 誌、Vol.18、No.3、pp.182-193(2007)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/wmr1990/18/3/18_3_182/_pdf/-char/ja