ICTを活用したプラスチックリサイクルの促進

~「三重県プラスチックリサイクルマッチングシステム(通称「みえプラ」)」の構築~

Ⅰ.三重県におけるプラスチック資源循環に係る取組

三重県 環境生活部 環境共生局資源循環推進課 課長補佐 鈴木俊介氏

三重県 環境生活部 環境共生局資源循環推進課 課長補佐 鈴木俊介氏

令和3年3月には、SDGsやSociety5.0といった新しい視点も取り入れ、循環関連産業の振興による経済発展と社会的課題の解決の両立に向け、さまざまな主体とのパートナーシップにより循環型社会の構築をめざすことを基本理念に掲げ、名称を「三重県循環型社会形成推進計画」に改め取組を進めているところである。

特に、「三重県循環型社会形成推進計画」では、主要な施策の1つとして「プラスチック対策の推進」を掲げ、排出事業者や処理業者等による廃プラスチック類の積極的な発生抑制・循環的な利用・減量化の研究開発や施設整備の支援を行うとともに、プラスチック資源の水平リサイクル等の高度なリサイクルシステムの構築の検討・促進を進めている。

また、本県では、中期の戦略計画である「みえ元気プラン」において、積極果敢に対応していく「みえ元気プランで進める7つの挑戦」の一つとして、カーボンニュートラルの動きをチャンスととらえ、国のグリーン成長戦略等もふまえ、県内の産業・経済の発展につなげることを目的として「ゼロエミッションみえ」プロジェクトに全庁を挙げて取り組んでいる。このプロジェクトでの取組の六つの柱の一つとして「CO2排出削減のための高度な技術を活用したリサイクル等の促進」を掲げており、プラスチック等の循環的利用の一層の促進に向けた取組を進めているところである。

これらの各種計画に基づき、これまで本県においては、ペットボトルや色付き発泡トレイの水平リサイクルの促進に向けたモデル事業の実施や、市町や廃プラスチック類の排出事業者、リサイクル事業者等と連携した混合プラスチックからのリサイクル材の収率等に関する実証事業等を実施してきた。

Ⅱ.プラスチック資源循環に向けたマッチングシステム構築の経緯

令和4年4月1日に施行された「プラスチック資源循環促進法」により、事業者による使用済プラスチック使用製品のリサイクルへの関心は高まりつつある。また、三重県内では有償物量も含めると、少なくとも年間約20万トンの使用済プラスチック類(※本稿では産業廃棄物として排出されるプラスチック類は「廃プラスチック類」とし、「廃プラスチック類」に加え有償物として売却される使用済プラスチック類とを合わせて「使用済プラスチック類」とする)が発生しており、処理費ベースで約100億円の市場規模が見込まれるとともに、近年は、再生プラスチックの売却単価が過去最高水準となっていることから、リサイクラーにとっても好機となっている。

本県における廃プラスチック類の排出量は約167千t、うち再生利用量は約107千t(再生率:64.0%,数値はいずれも令和5年度実績)となっているが、このうち約1/3はセメント原料や固形燃料等の燃料化としてリサイクルされている。さらに、過去の調査では、県内で排出される廃プラスチック類の約4割が県外に処理委託されていることや、再生利用の可能性がある廃プラスチック類が焼却処理されているといった結果が見受けられ、地域循環が十分に形成できていないことが課題として明らかとなっている。

また、県内においても、マテリアルリサイクルへの事業者の関心は高まりつつあり、リサイクラーによる光学選別等の高度なリサイクルを行う施設整備が進められ、リサイクル体制は整いつつあるものの、リサイクラーは、より質の良い再生プラスチック原料(製造業者や再生材利用事業者が原料として使用できるように使用済プラスチック類を再生したもの)とするためにリサイクルに適した使用済プラスチック類が十分確保できなかったり、再生プラスチック原料の需要先が限られているといった現状がある。一方、排出事業者は、排出する使用済プラスチック類についてより高度なリサイクルを求めているが、リサイクラーに関する情報が分からないといった声などが挙げられていた。

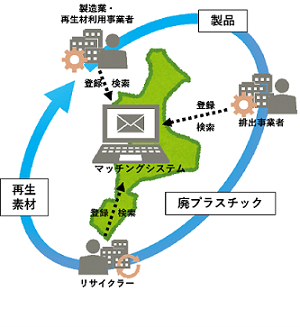

図1 マッチングシステムの全体イメージ

図1 マッチングシステムの全体イメージ

なお、本県では令和元年度に実施した排出事業者やリサイクラー、再生プラスチック原料を用いたプラスチック製品製造業者に対するアンケートやヒアリング結果から、使用済プラスチック類の排出事業者とリサイクラーとのマッチング等による地域内循環に向けた方策の検討を進めるなかで、システム上で実際に取引を成立させるためには、使用済プラスチック類の種類や用途、添加物といった詳細な情報提供が必要である一方、製品情報が含まれるとして排出事業者から開示できる情報が限られるケースや、システム上での公開を求める使用済プラスチック類の情報がリサイクラーによって異なるといったことから、これらに配慮したシステムとする必要があった。

これらの過去の検討結果もふまえ、下記3点に留意し、ICTを活用したマッチングシステムの構築を進めることとした。

1. 想定する利用者が容易に参加でき、オンライン上のシステムで、効率的に必要な情報を登録、検索できる

2.三重県内を中心とするプラスチック排出事業者、リサイクラー等が相互理解を深めて結びつき、資源循環を促進できる

3.プラスチック排出事業者は、県内外を問わず利用を促し、リサイクル事業者は県内事業者に限定することで、三重県の循環関連産業の活性化につなげる

システム構築にあたっては、想定される使用方法や事業者の実情等を詳細に聞き取ることで利用者の使いやすいシステムとするため、県内や近隣県の主要な使用済プラスチック類の排出事業者やリサイクラー、再生プラスチック原料を用いた製造業者に改めてヒアリングやアンケートを実施するとともに、これらの事業者にモニターテストにも協力いただくことで、利用する事業者と連携しながらシステムの構築を進め、令和6年4月、「三重県プラスチックリサイクルマッチングシステム(通称「みえプラ」)」を公開した。

Ⅲ.「みえプラ」の概要

1.参加事業者と情報登録・公開

「みえプラ」については、排出事業者、リサイクラー、再生材利用事業者、分析事業者が参加することができ、システム内において、①情報登録・公開、②情報検索・閲覧、③取引依頼・交渉を行うことができ、事業者間でのマッチングにつなげることができる(図2)。

「みえプラ」に参加を希望する事業者はオンライン上で登録申請を行い、本県において当該事業者の事業内容を確認のうえ承認することで参加が可能となる。なお、「みえプラ」の活用により県内のプラスチックリサイクル産業の振興につなげることを目的としていることから、排出事業者・再生材利用事業者・分析事業者は全国の事業者の参加を可能としているが、リサイクラーについては県内に事業場のある事業者に限定している。

参加事業者は、本県の承認後、以下のとおり、各種情報を登録・公開することができる。

図2 「みえプラ」の全体像

図2 「みえプラ」の全体像

図3 廃プラスチック類情報登録画面

図3 廃プラスチック類情報登録画面

【排出事業者】

使用済プラスチック類を排出する事業者が参加可能である。なお、本システムで対象としている使用済プラスチック類については廃棄物だけでなく有価物も含まれる。登録・公開できる情報は、リサイクルしたいと考えている使用済プラスチック類の情報(「廃プラスチック類情報」(図3))となり、主には下記の項目を必ず登録する必要がある。

・排出物の利用用途

・排出物の発生工程や用途

・排出物に含まれる樹脂名

・排出頻度

その他、排出物の写真、排出量、使用済プラスチック類以外の異物の混入状況、発生場所の住所等も登録することができる。

なお、樹脂名については、ポリエチレン、EVA樹脂、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、PS、ABS樹脂、PET等、主要な樹脂を含む24種類から細かく選択することが可能となっている。

【リサイクラー】

処分業許可を取得している産業廃棄物処分業者、再生プラスチック原料に着色したり添加剤や他の樹脂との調合等を行いペレットなどに加工するコンパウンダー、使用済プラスチックを有価物として購入し再生を行うその他リサイクラーが参加可能であり、登録できる情報は、リサイクルを行う使用済プラスチック類の種類やリサイクル工程の情報(「処理フロー情報」(図4))と、リサイクルによって製造される再生プラスチック原料の情報(「再生材情報」(図5))となり、主には下記の項目を必ず登録する必要がある。

「処理フロー」

・リサイクル区分(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、燃料化から選択)

・処理可能な樹脂

・処理フロー(処理フロー図を画像として添付することも可能)

その他、引き取りできないものの種類や処理能力、処理場所を登録することができる。

「再生材情報」

・リサイクル区分と区分毎の再生プラスチック原料の種別

<マテリアルリサイクル>「フレーク」、「ペレット」、「その他」から選択

<ケミカルリサイクル>「原料」、「その他」から選択

<燃料化>「RPF」、「その他」から選択

・構成素材・物性・色・特徴など

その他、再生プラスチック原料の写真や製造量も登録することができる。

【再生材利用事業者】

再生プラスチック原料を使用する「プラスチック製品製造事業者」とRPF等の固形燃料を利用する「RPF利用事業者」が参加可能であり、登録できる情報は、利用する再生プラスチック原料の情報(「再生材情報」)となり、主には下記の項目を必ず登録する必要がある。

・リサイクル区分と区分毎の再生プラスチック原料の種別

・構成素材

・再生プラスチック原料の利用方法・製造品

・利用上求める成分・条件・品質など

その他、利用するうえで必要な量や再生プラスチック原料使用製品の写真等も登録することができる。

【分析事業者】

樹脂の性状や品質の分析を行う事業者が参加可能であり、登録できる情報は、対象物や分析方法の情報(「分析方法情報」)となり、主には下記の項目を必ず登録する必要がある。

・分析法区分

・分析可能な樹脂

・分析可能な物性・方法

その他、分析単価も登録することができる。

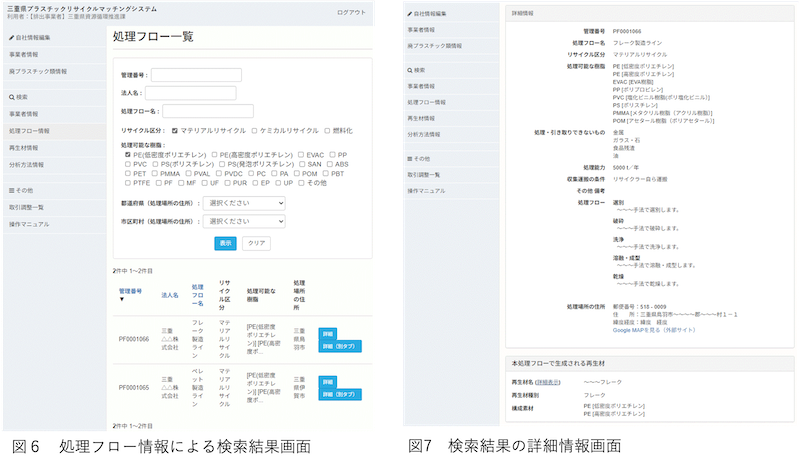

2.情報の検索・閲覧

「排出事業者」は、自社で排出する使用済プラスチック類の売却先や処理委託先を探すため、「リサイクラー」の処理フロー情報や再生材情報を検索・閲覧することができる(図6,図7)。また、排出する使用済プラスチック類の性状や品質をあらかじめ確認するため、「分析事業者」の分析方法情報を検索・閲覧することができる。

「リサイクラー」は、自社で中間処理・コンパウンド等のリサイクルを行いたい使用済プラスチック類の排出元を探すため、「排出事業者」の廃プラスチック類情報を検索・閲覧することができるとともに、中間処理後の使用済プラスチック類をコンパウンダーやその他リサイクラー、再生材利用事業者に売却等するため、他の「リサイクラー」の処理フロー情報や再生材情報、「再生材利用事業者」の再生材利用情報を検索・閲覧することができる。さらに、リサイクルを行った再生プラスチック原料の性状や品質を確認するため、分析会社の情報を検索・閲覧することができる。

「再生材利用事業者」は、再生プラスチック原料の購入先を探すため、リサイクラーの処理フロー情報や再生材情報を検索・閲覧することができるとともに、購入する再生プラスチック原料の性状や品質を確認するため、分析会社の情報を検索・閲覧することができる。

「分析事業者」は、使用済プラスチック類の排出、リサイクル、利用の各段階において、どのように排出されているかや、どのようなリサイクルが行われているかを確認するため、廃プラスチック類情報、処理フロー情報、再生材情報、再生材利用情報を検察・閲覧することができる。

3.取引依頼・交渉

「排出事業者」と「リサイクラー」との間では、互いの廃プラスチック類情報や処理フロー情報等をもとに、事業者間でマッチングに向けた初動のコンタクトをシステム内で行うことができる。さらに、交渉状況や商談状況についてはシステムからメールで互いに通知され、履歴も残るようにしている(図8)。なお、処理委託契約や売買契約についてはシステム内で行うことはできない。

図8 取引調整画面

図8 取引調整画面

参加事業者ごとの登録・検索可能な情報、利用可能なシステムをまとめると表1のとおりである。

表1 「みえプラ」でできることの一覧

Ⅳ 課題

令和6年度末時点で、排出事業者17社、リサイクラー14社、プラスチック製品製造事業者5社など、のべ40事業者にシステムに参加登録いただいている一方、システム内の取引調整機能を活用したマッチングが進まないなど、さらなる活用に向けて課題は多い。

令和6年度末に登録事業者を対象に利用状況のアンケートを実施したところ、回答のあった17事業者のうち7事業者が実際にシステムを利用し、事業者情報や廃プラスチック類情報が当該事業者の事業に活用できそうとの回答があった。また、事業者に確認をしなくても、登録されている事業者の廃棄物の情報を知ることができるといった声や、リサイクラーのリストがあり事業者を見つけやすいといった声もあった。

一方で、本システムを使用しなかった要因として、まだ十分にメリットを感じてもらえていないことや、そもそもシステムを用いて検索等を行う必要性が感じられていない事業者もいた。特に取引調整を行う際の操作方法がわかりにくく、事業者情報のみをもとに直接連絡をとりあうケースもあったようである。

現システムでは、事前の事業者へのヒアリング等もふまえ、システムへの参加の際には本県の承認を求めているが、承認後に廃プラスチック類情報等の詳細な情報を登録する仕様になっており、事業者情報は登録いただけるものの、マッチングに必要となる使用済プラスチック類や再生プラスチック原料の情報を登録いただけておらず、多くの参加事業者にとって各社の事業内容に関わる詳細な情報を公開することに懸念を持たれている可能性が高い。また、使用済プラスチック類の排出事業者にとって、高度なリサイクルに向けて新たなリサイクル先を検討しても、既存の契約内容と費用面等を含め総合的に比較検討することから、契約先を変更するに至っていないことも考えられる。

以上のことから、今後も引き続き周知を図り、まずは登録いただける事業者を増やしていくとともに、廃プラスチック類情報や再生材情報等の登録情報件数を向上させ、より使いやすいシステムとする必要がある。また、登録いただいているリサイクラーや再生材利用事業者でのリサイクルを行うことによるメリットを排出事業者が感じてもらえるように、これらの事業者でのリサイクルを促す動機付けが必要と考えている。

Ⅴ 展望

令和6年8月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進計画」では、動静脈連携を促進するため、排出事業者と再資源化を行う処理業者との間で資源循環の促進につながる情報や資源循環の実現に向けた課題を共有し、相互の理解を深めるための施策の検討に併せ、再生材の需要と供給に関する情報(質・量)を再整理することや、動脈企業と静脈企業のマッチングを促進するための制度の検討を進めるとしている。さらには、動静脈間のマッチングやトレーサビリティ確保など、情報を通じた主体間の連携強化のために必要な取組の一層の具体化を進めることや、動静脈連携を促進するため、静脈企業が提供可能な再生材の質・量を動脈企業が把握できるよう、静脈企業の再資源化の実施の状況等の必要な情報を集約し、公表する情報基盤を整備するとしている。

このような国の方向性に向け、地方公共団体は、さまざまな主体間の連携・協働を促進するコーディネーター役として地域の循環資源や再生可能資源を活用した資源循環システムを構築することが求められており、地方公共団体が中核となって、地域における循環資源・再生可能資源等の状況を分析し、事業者等と連携する仕組みを構築し、地域の特性に応じて循環資源を最適な規模で循環させる仕組みづくりを主導していくことが求められている。

地域での動静脈連携を促進するうえで、情報プラットフォームの意義は今後益々高まっていくと思われ、本県で構築した「みえプラ」は上記のような国の情報連携に係る取組の方向性に沿ったシステムとなっている。「みえプラ」が本県を中心とした地域の資源循環の基盤としてさらに活用していただけるよう、国で検討が進められている情報基盤の整備や、他自治体で既に取り組んでいる情報連携の仕組も参考にしつつ、改善を図るとともに、これらの情報プラットフォームとの連携の可能性も模索していきたい。

さらなるシステムの充実のために、まずは多くの事業者に参加いただき、利用していただくことが最重要と考えており、本寄稿をお読みいただき「みえプラ」に関心を持っていただけるようであれば、下記URLまたは二次元コードから登録・参加いただき、地域のプラスチック資源循環にご協力いただけたら幸いである。