財団業務のご紹介(建設汚泥再生品等の有価物該当性認証審査業務について)

はじめに

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が本年5月22日に成立し、今後、再生品の利用が加速度的に促進されることが想定されています。

産業廃棄物処理事業振興財団では、再生品の適切な利用を進めるための取組の一つとして、令和3年8月より建設汚泥再生品等の有価物該当性認証審査業務(以下、「再生品認証業務」という)を実施し、これまでに6件の認証を行ったとともに、多くの関係の方々からお問合せやご相談を頂いておりますので、その実施状況等についてご紹介致します。

1.審査業務の概要

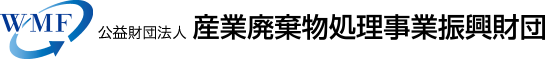

再生品認証業務は、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて」(令和2年7月20日付け環循規発第2007202号)で、「建設汚泥処理物等の有価物該当性について独立・中立的な第三者が透明性及び客観性をもって認証をした場合、それらが建設資材等として製造された時点において有価物として取り扱うことが適当である」とされたことを踏まえ、当財団が独立・中立的な第三者として行っているものです。図1に再生品認証業務の概要を示します。

図1 再生品認証業務の概要

図1 再生品認証業務の概要

(1) 申請者の範囲

認証の申請することができる事業者は、次のいずれかの事業者となります。

- 産業廃棄物処分業の許可を有する事業者

- 環境大臣による再生利用認定事業者

- 都道府県知事等による再生利用指定事業者

- 自ら利用を行う排出事業者(施設の設置許可を有する事業者、又は公共工事の発注者等へ建設汚泥再生利用計画書等を提出し発注者の確認を得ている事業者)

(2) 対象品の範囲

次の再生品を対象とし、当分の間は公共事業に用いられるものに限ることとしています。

- 建設汚泥再生品

- 廃コンクリート再生砕石

- 上記2品を原材料として製造される「ハイブリッドソイル」

(3) 審査項目と認証

審査の入口(予備調査)として「申請の受理の基準」(当財団のウェブサイトで公開)を設けています。ここでは、上述の申請の範囲を満たしていることの確認の他、再生品製造フローと許可証との整合性、申請企業の経理的基礎、処理が処理能力以下でなされていること、再生品の保管場所が適切であること、過去5年以内に改善命令又は措置命令や度重なる行政指導を受けていないこと、従業員への教育訓練が適切に実施されていることを確認します。これらの条件を満たす場合に、申請受理書を発出して、次の審査(施設審査、再生品審査)を開始します。

「施設審査」として製造者のマネジメント・財務状況、製造管理、保管・出荷管理、品質管理等について審査し、「再生品審査」として原材料の安全性及び製品の品質についての審査と、工事発注仕様書等に基づき製品が再生利用されることが確実なことの審査(利用の確実性に係る審査)を行います。

これらすべての審査項目について審査基準(当財団のウェブサイトで公開)に合致すれば認証されます。

(4) 審査、認証の流れ

審査は、①財団による予備調査、②外部専門家及び財団職員により構成される審査チームによる書類審査・実地審査、③学識経験者等により構成される再生品認証委員会による審査の3段階で丹念に行っており、審査には3ヶ月~1年を要しています。

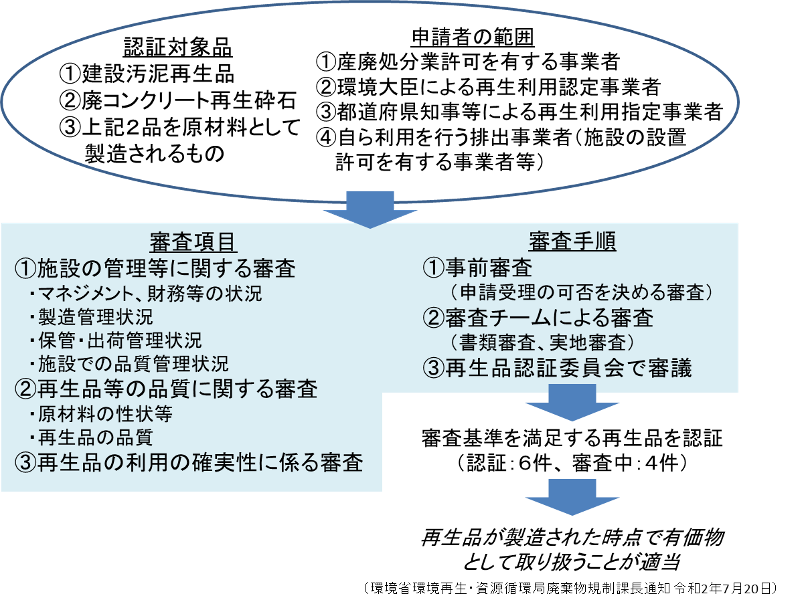

審査期間が短くないこともあり、申請は、利用先が決まる前から行うことができます(図2)、この場合でも、財団は予備調査を経て申請受理すれば申請者に申請受理書を発出し、審査を開始します。申請者は申請受理書を受けて、利用先を探すことができ、利用先が決まった時点で(その他の審査が終了していれば)、認証を受けることができます。なお、申請から認証までの期間については制限を設けていないため、申請後に時間をかけて利用先を探すことができます。

(5) 認証の有効期間、審査料金

認証は、適合認証書に記載された利用工事での再生品利用期間内に限り有効となります。ただし、施設審査の有効期間は適合認証書の交付日から2年あり、この間であれば、例えば、当該認証施設で製造される同品質の再生品を他の工事で利用する場合は、利用の確実性に係る審査のみで足ります。

1施設当たりの審査基本料金は一律で300万円(税別、その他の審査員旅費等の費用は不要)で、例えば、適合認証書の交付日から2年以内に同品質の再生品を他の工事で利用する場合の審査料金は20万円になるなど、審査項目を省略できる場合は割引になります。

図2 申請から再生品利用までの一般的な流れ

図2 申請から再生品利用までの一般的な流れ

2.本認証による効果

認証を得ることで、再生品の製造段階で有価物相当とみなされ、保管や運搬段階で廃棄物処理法上の規定を受けずに再利用することができます。また、再生品を他の都道府県等の建設工事等に搬出する際に廃棄物搬入事前協議の対象にならない、処分費削減等による増収が期待できるといった利点に加え、資源循環に寄与する再生品製造者として認知されることになります。

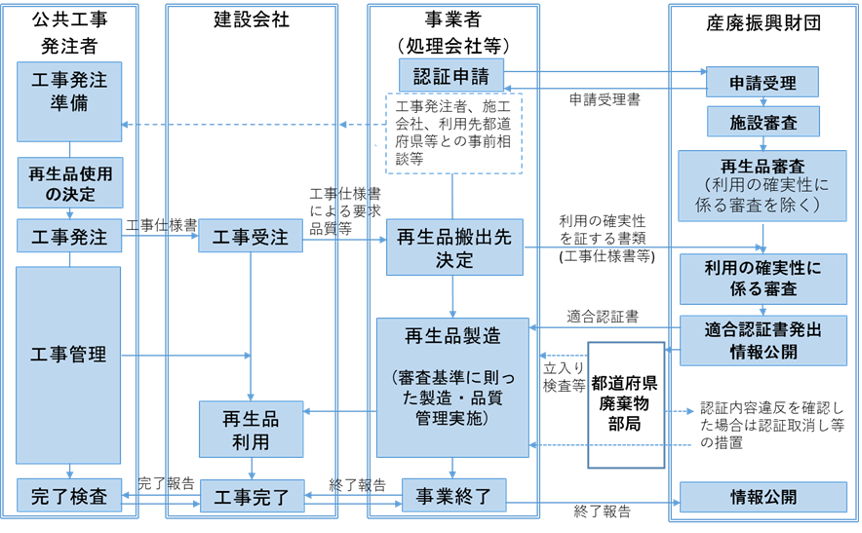

また、都道府県知事等による再生利用指定事業者(個別指定事業者)が申請する場合は、排出側の工事現場等で適切に中間処理されたものが有価物とみなされることから、中間処理を行う事業者が個別指定を得る場合は、個別指定はこの中間処理を行う事業者のみで足りることになります(図3)。

図3 個別指定制度と有価物該当認証制度の併用による効果 (中間処理を行う事業者が個別指定を申請する場合)

図3 個別指定制度と有価物該当認証制度の併用による効果 (中間処理を行う事業者が個別指定を申請する場合)

3.認証と申請に関するご相談の状況

これまでに、産業廃棄物処理施設での処理物5件と、国土交通省鹿児島国道事務所のシールド工事での建設汚泥処理物1件の計6件を認証しました。また、令和4年に認証した2件については、施設審査の有効期間の2年間の延長更新がなされています(表1)。この他、4件の申請案件について現在審査中です。

さらに、大規模な再生利用(約23万m3)が計画される鹿児島でのシールド工事案件の認証を行ったことを端緒に、多くの鉄道、高速道路のシールド工事の関係の方々から本認証に関するご相談を頂いております。

表1 認証状況

|

認証番号 |

認証日 |

審査対象品製造施設 |

審査対象品 |

利用先 |

予定 利用量 |

|

SSA01001 |

2021年 12月27日 |

成友興業株式会社 城南島第一工場内 破砕施設 |

廃コンクリート再生砕石 (RC-40) |

東京都 目黒区内の 公共工事 |

880 m3 |

|

SSA02001 |

2022年 6月 2日 |

同 上 |

同 上 |

東京都 世田谷区内の公共工事 |

616 m3 |

|

SDA01001 |

2022年 6月27日 |

大阪ベントナイト事業協同組合 堺プラント内固化施設 |

再生土(ポリアース) |

大阪府 泉大津市内の公共工事 |

100 m3 |

|

【施設審査の更新】 2024年6月24日 (有効期限:2026年6月26日) |

未 定 |

||||

|

SDA01002 |

2022年 7月19日 |

オデッサ・テクノス株式会社 札幌工場内 造粒固化施設 |

再生土 |

札幌市内の 公共工事 |

450 m3 |

|

【施設審査の更新】 2024年7⽉19⽇ (有効期限:2026年7⽉18⽇) |

未 定 |

||||

|

SDA01003 |

2022年 10月4日 |

成友興業株式会社 あきる野工場内 汚泥処理施設 |

再生土 |

東京都 八王子市内の公共工事 |

1,080 m3 |

|

SDA01004 |

2023年 12月4日 |

国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所、大成・大豊特定建設工事共同企業体 鹿児島東西道路シールドトンネル地上設備 |

シールドトンネル掘削土 (建設汚泥処理物) |

鹿児島市内の 公共工事 |

23万m3 |

おわりに

本認証を受けた処理施設からは、近年、盛土規制法の制定等により土砂材料に対する安全性が一層求められるようになってきている中で、本審査基準に則って処理施設で異物除去や有害物質に関する試験が適切に行われる建設汚泥処理物のニーズが高まってきているとのお話を頂いております。また、大規模な再生利用を行う国土交通省鹿児島国道事務所のシールド工事案件では工事費の多額の削減に結びついたとのお話を頂きました。

より信頼感のある再生品を供給しようと考える全国の処理事業者の方々や、国、都道府県等、鉄道・高速道路会社等で建設汚泥等の大量発生が見込まれる場合には、適切かつ合理的な資源循環推進のため、本認証についてご検討頂ければと存じます。

また、当財団では、小規模な工事についても本審査認証をご利用しやすくするための審査・料金体系の見直し検討を進めるなど、より広範な事業者の方々に本認証審査をご活用して頂けるよう努めて参ります。

| <問合せ先> 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 調査認証チーム 山脇、鈴木 TEL:03-4355-0155 FAX:03-4355-0156 e-mail : saiseihin@sanpainet.or.jp 再生品認証業務の詳細情報: https://www.sanpainet.or.jp/service03.php?id=43 |