第五次循環型社会形成推進基本計画について

環境省環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室 室長補佐

大井 泰人

1.背景

一方で、国連環境計画国際資源パネルの「世界資源アウトルック2024」では、世界の天然資源の採取と加工が、地球全体の温室効果ガス排出量の要因の55%以上、陸域の生物多様性の損失と水ストレスの要因の90%以上、粒子状物質による健康影響の最大40%を占めており、これら採取・加工による気候及び生物多様性への影響は、気候変動を1.5℃未満に抑制し生物多様性の損失を防ぐための目標をはるかに超過していると指摘されている。したがって、資源効率性・循環性を向上させ天然資源利用の削減を進める取組は気候変動対策や生物多様性保全をはじめとする環境負荷削減策としても極めて重要であると言え、この観点から資源効率性・循環性を高める取組を更に強化する必要がある。

また、国内外の経済状況に目を向けると、近年の国際的な緊張の高まりを背景に国際的な資源獲得競争が生じており、原油・原材料・穀物等の国際価格が高騰し希少物資の確保が難しくなる状況に直面するのではという懸念が強まっている。この結果、国内では、国際的な原材料価格の上昇や円安に伴う輸入物価の上昇に起因する物価の高騰が生じている。国内で資源を循環させて最大限活用することは国内の資源供給量の増加を通じて輸入物価の上昇の影響を縮小させる効果をもたらすものであり、環境負荷の軽減に加え、重要鉱物などの供給を増やすことで国際的な産業競争力や経済安全保障の強化にも資することになる。

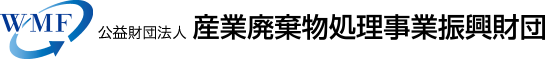

循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従来の延長線上の取組を強化するのではなく、経済社会システムそのものを循環型に変えていくことが必要である。具体的には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済(リニアエコノミー)から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を推進することが鍵となる。

循環経済への移行を推進する中で全国各地域に自治体・市民・企業などの様々な主体が参加する新たな資源循環の流れを生み出し、製品の適切な長期利用やリユースを促進しながら、その循環の輪を広げ太くすることで、地域経済の活性化や地場産業の振興、地域課題の解決を実現し、各地域で生まれた循環型のビジネスモデルを全国各地に普及させていく。これにより、我が国全体の経済成長につなげると同時に、持続可能な地域とそれを基礎として成り立つ持続可能な社会を創り出すことができる。

言い換えれば、循環経済への移行により循環型社会を形成することは、我が国が直面する環境・経済・社会それぞれの課題を解決しながら新たな市場を作り国民の暮らしを改善して現在及び将来の国民一人一人の「ウェルビーイング/高い生活の質」を高めるものであり、持続可能な社会を実現し持続可能な開発目標(SDGs)の達成のためにも重要な要素である。

循環型社会、そして持続可能な社会を実現するためには、一人一人の取組や行動変容の集積を地域・国、更に地球全体へ広げ、将来世代の未来につなげていくことが重要である。循環経済への移行を進めるための施策を実行していくことにより、一人一人の暮らしにおける取組や地域レベルの取組を進め、これを地方創生や地域活性化・国際的な産業競争力強化・経済安全保障、更には社会の変革につなげ、我が国の諸課題を解決しながら循環型社会の形成を実現し、人類と地球全体の未来を持続可能なものにして次の世代に引き継いでいくことを目指すべきである。

2.我が国の現状・課題と、解決に向けた道筋

人類の活動は地球の環境収容力を超えつつあり、自らの存在基盤である限りある環境の健全性や自然資本の安定性を脅かしつつある。気候変動については、世界平均気温の上昇は過去2000 年間のどの50 年間よりも加速し、1.5 度上昇に近づきつつある。このような状況において、我が国は、資源循環だけではなく、気候変動、生物多様性の保全、環境汚染の防止等にも同時に取り組む必要がある。

資源の投入量・消費量を抑えつつ、製品等をリユース・リペア・メンテナンスなどにより長く利用し、循環資源をリサイクルする3Rの取組を進め、再生可能な資源の利用を促進し、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて資源・製品の価値を回復、維持又は付加することによる価値の最大化を目指す循環経済への移行は、資源消費を最小化し廃棄物の発生抑制や環境負荷の低減等を実現する有効な手段であり、循環型社会を形成する上での強力なドライビングフォースである。それだけでなく、循環経済への移行は、資源循環の観点から気候変動・生物多様性損失・汚染という主要な環境問題を含む社会的課題を解決し、経済成長を実現し、将来にわたって質の高い生活をもたらす「新たな成長」を実現し、「ウェルビーイング/高い生活の質」を実現するための重要なツールである。

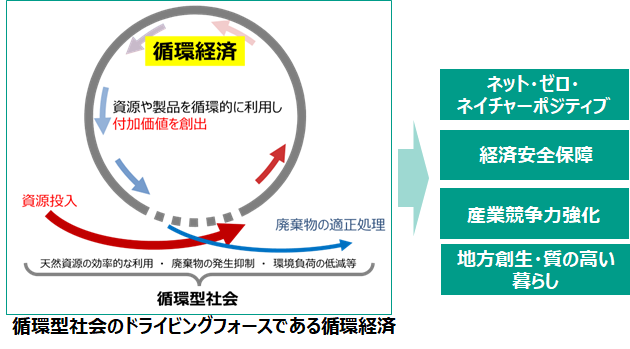

一方で、人口減少・少子高齢化は、我が国が直面する重要な社会課題の一つである。全国的に人口減少、少子高齢化が進んでいるが、地方ではよりそのトレンドが顕著である。都市との賃金格差がある中で、地方の経済社会の担い手の不足、人口減による消費の減少等により経済活動が低下し、一方で社会保障費が増大するとともに、社会資本の維持管理・更新に要するコストが老朽化により今後増大し、経済規模が縮小していく地方が増えていくことが見込まれる。このような中で、資源循環を促進することで地域経済の活性化を目指す動きが拡大しつつある。これまで、地域循環共生圏の形成に向けた施策の中で、地域の特性に応じて循環資源・再生可能資源・ストック資源や地域の人材・資金を活用し、自立した地域の形成に取り組んできたところ、近年、生ごみや家畜排せつ物、下水汚泥、紙ごみや紙おむつなどの地域の循環資源やバイオマス等の再生可能資源をうまく活用して先進的な取組を進める自治体や企業が各地で現れ始めている。また、地域におけるバイオマスを肥飼料等の原料やエネルギー源として循環利用する、これらを活用して生産する農林水産品をブランド化するなど、地域の循環資源や再生可能資源の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域経済の活性化を促進する取組も各地で生まれてきている。

さらに、我が国の製造業には高度なオペレーションや熟練技能者の存在があり現場が高い生産性を有するという強みがあり、また我が国の廃棄物処理・リサイクル業は強固な廃棄物処理の仕組み(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137号。)、各種リサイクル法)や高度なリサイクル技術があるという強みを有している。全国各地の製造業と廃棄物処理・リサイクル業が有する高い技術力を生かし、地域ごとに特徴ある循環資源や再生可能資源を活用して資源循環の輪を広げていく取組は、まさに我が国の強みであるとともに、地方創生の起爆剤となり得るものである。リサイクル率が高い地域での資源循環の取組状況を参考にしつつ、これらの循環資源や再生可能資源を、技術的・経済的に可能な範囲で環境負荷の低減を最大限考慮し、物流の効率化も図りながら、狭い地域で循環させることが効果的なものはなるべく狭い地域で循環させ、広域で循環させることが効果的なものについては循環の環を広域化させるなど、各地域・各資源に応じた最適な規模で循環させることが重要となる。一つの市町村のみでの取組による循環システムの構築が困難な場合には、都道府県が主導して市町村と積極的に連携し、より広域での資源循環システムの構築の取組を推進することが重要である。このように、地域ごとに様々な形で存在する循環資源・再生可能資源や適切な管理を行った魅力ある自然資源といった国土に広く分散する資源を最大限に活用することにより、自立した地域を生み出しコミュニティの力を回復させるとともに、地域同士が支えあうことで、循環経済への移行を通して地方創生を実現し、農山漁村、地方都市や大都市も含め、現在及び将来の地域住民の「ウェルビーイング/高い生活の質」を導く「新たな成長」の実現が可能となる。

また、世界的な資源需要の拡大や国際的な資源獲得競争ともいえる状況が生じる一方で、各国で環境保全のみならず、資源の確保及び安定供給にも資する取組として、製品の使用段階におけるストックを有効活用しながらサービス化や付加価値の最大化を図るビジネスモデルを推進する動きや標準化を進める動き、再生材の利用を進める動きが顕在化しつつある。再生材の利用に関する動きとしては、EU は、2022 年11 月に包装材と包装廃棄物に関する規制案において、プラスチック製包装中の再生プラスチックの使用率を2030年から包装種別ごとに10~35%、2040 年からは50~65%の使用要件を設定することを提示した。また、2023 年7月に現行のELV 指令(End of Life Vehicle 指令、廃自動車指令)等を改正する「自動車設計の循環性要件及び廃自動車管理に関する規則案」を公表した。同規則案では、自動車の再生プラスチック最低含有率の義務化等が盛り込まれている。2023 年8月には、電池の原材料調達から設計・生産・リサイクルに至るライフサイクル全体を規定するバッテリー規則が施行されており、カーボンフットプリントの申告義務や、リサイクル済み原材料の使用割合の最低値導入、廃棄された携帯型バッテリーの回収率や、原材料別再資源化率の目標値導入などが盛り込まれている。

循環資源や再生可能資源をうまく活用して先進的な取組を進める自治体や企業の強みを活かし、必要に応じて企業の行動変容やイノベーションを促す政策的支援等も行い、資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環を通じた再生材の利用拡大等により循環経済への移行を加速することで、我が国の国際的な産業競争力を強化し、経済安全保障にも貢献していくことが重要である。また、我が国の企業の国際的な産業競争力の強化のためには、国内外の成長資金が日本企業の取組に活用されるよう、市場参加者と協働しつつ、企業による資源循環について情報開示の促進など、サステナブルファイナンス推進のための環境整備を進めることも重要になる。

加えて、鉱物資源の多くを輸入に頼っている我が国にとって資源の確保は喫緊の課題であることから、ベースメタルを含め輸入した資源を製造業・小売業等と廃棄物処理・リサイクル業等との連携(動静脈連携)により再資源化し、その取組を強化することが重要である。国内外一体的な資源循環施策を促進し、国際機関や民間企業等と連携して国際的なルール形成をリードし、日ASEAN のパートナーシップやG7で合意された重要鉱物等の国内及び国際的な回収・リサイクルの強化等に基づき、電子スクラップ等の輸出入の円滑化・迅速化のための措置や対応を講じ、国際的な資源循環体制を構築することで資源制約の克服や経済安全保障の確保を実現することは、我が国にとって必要不可欠である。

以上の現状と課題を踏まえ、改めて我が国の状況に目を向けると、先に述べたとおり、高い技術を生かして資源循環の幅を広げていく力を有する製造業や廃棄物処理・リサイクル業と自治体や市民といった地域の各主体が主体的に参画することで、地域の循環資源や再生可能資源の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域経済の活性化につなげる取組が全国各地で始まりつつある。地域の各主体が連携して資源循環の取組を創り出すことで新たなイノベーションが生まれ、その資源循環の取組が自立して拡大していくことで地域外からの人材流入や雇用の創出等により地域経済が活性化し、交流人口の増加や地域への投資を通して魅力ある地域づくりといった副次的な効果も生み出す。

また、リユース品や修理サービス、各地域での資源循環の取組により生産された循環資源や再生可能資源を用いた製品など、環境価値に関する表示等を伴った多様な選択肢の提供を推進することで、市民がその意識を高め実際の行動に移していけるようなライフスタイルの転換が促進され、質の高い暮らしにもつながっていく。そして、それらが他の地域の新たな資源循環の取組を誘発する好循環を生み出す。このような動きを全国に広げて国全体の成長につなげることが、我が国の成長戦略であり、勝ち筋である。

我が国は、これらの強みを活かして着実かつ戦略的に取組を進めることで、「循環経済先進国」として世界をリードする道を歩んでいくべきである。環境制約に加え、産業競争力強化、経済安全保障、地方創生、そして、質の高い暮らしの実現によるウェルビーイングの向上にも資するように循環経済への移行を進めることは、関係者が一丸となって取り組むべき重要な政策課題であることから、循環型社会の形成に向けた政府全体の施策を取りまとめた国家戦略として第五次循環基本計画を策定した。

本計画では5つの重点分野を示し、それぞれに応じた中長期的な取組の方向性や目指すべき将来像、各主体の連携と役割、国の取組、指標及び数値目標をまとめている。

- 循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり

- 資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環

- 多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現

- 資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行

- 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進

※詳細は「循環型社会形成推進基本計画」を参照

出典:環境省「循環型社会形成推進基本計画(概要)」

出典:環境省「循環型社会形成推進基本計画(概要)」

出典:環境省「循環型社会形成推進基本計画(概要)」

出典:環境省「循環型社会形成推進基本計画(概要)」

3.産業廃棄物処理業者等に期待すること

廃棄物処理事業者・リサイクル事業者等には、生活環境の保全と衛生環境の向上を確保し、廃棄物を貴重な資源として捉え、そこから有用資源を積極的に回収し循環利用すること等が期待される。また、個別事業者に加え、事業者団体の取組も重要であり、これまでの取組で進展した最終処分量の削減に加えて、自主的な資源生産性など業種に応じた目標を設定すること等により事業者全体の取組をより深化させていくことも期待される。

例えば、5つの重点分野のうちの1つである「資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環」のためには、製造事業者・小売事業者等との密接な連携により、再生材の使用量増加、最適な回収方法や環境配慮設計の情報を共有することで、より多くの循環資源が活用されるようになることが期待される。廃棄段階では、廃棄物処理業者、再資源化業者等が、各段階で不要となったものの再利用、再資源化、エネルギー回収、中間処理、最終処分等を適正に実施していくことが求められる。また、高度なリサイクルを実現するため、製品の性状や排出実態について熟知した製造・販売事業者等が、関係法令の遵守、適正処理の前提の下、自主回収に取り組むことが期待される。

また、3つ目の重点分野である「多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現」のためには、廃棄物処理事業者やリサイクル事業者等には、廃棄物等を適正に再資源化することが期待され、4つ目の重点分野である「資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行」のためには、排出事業者と廃棄物処理業者との間で適正な費用等の情報を共有していくことが期待される。

4.おわりに

循環経済への移行を進めることで循環型社会を形成する取組は、資源効率性・循環性の向上及びこれによる気候変動・生物多様性損失・汚染といった環境問題への対処による自然資本への負荷削減、地域課題の解決と地方創生、再生材の利用拡大等を通じた国際的な産業競争力の強化や資源確保による経済安全保障の強化に資する施策である。社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、持続的な成長を実現するとともに、これらの社会課題や気候変動、生物多様性損失、汚染等の環境問題を同時解決し、人類と地球全体の未来を持続可能なものにして次の世代に引き継いでいくためには、事業者の皆様をはじめとした関係者の協力が必要不可欠である。第五次循環基本計画の趣旨をご理解いただくとともに、積極的な取組に期待したい。

参考URL

環境省「循環型社会形成推進基本計画」 https://www.env.go.jp/content/000242999.pdf

環境省「循環型社会形成推進基本計画(概要)」 https://www.env.go.jp/content/000243000.pdf