千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課副課長

木村 剛

1 条例制定の背景

(1)金属スクラップヤード等に係る問題

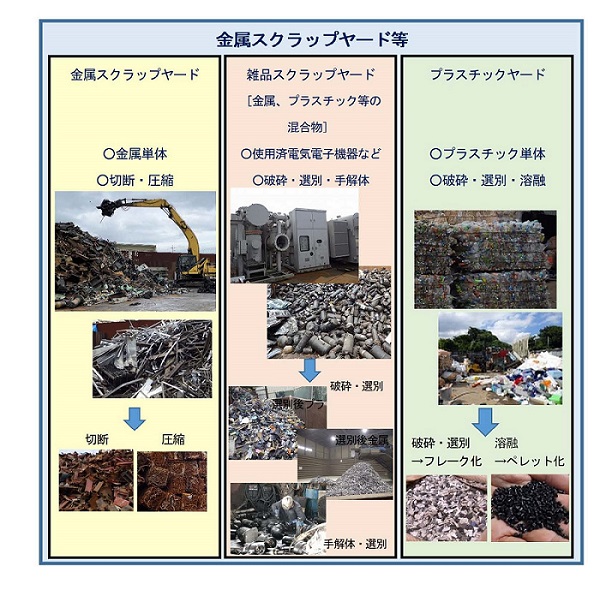

本県には、有価物となる金属スクラップ、使用済みプラスチック等を屋外で保管などを行っている「金属スクラップヤード等」と呼ばれる事業場が数多くあります。

【写真】金属スクラップヤード等①

【写真】金属スクラップヤード等①

【写真】金属スクラップヤード等②

【写真】金属スクラップヤード等②

金属スクラップヤード等は、金属スクラップ等のリサイクルの推進上、一定の役割を果しており、適正に事業がなされる限り有用な存在ですが、次のような現状と問題が確認されました。

| ア | 崩落の危険、火災発生 鉄など重量のある保管物の高積みによる崩落の危険や、保管物に混入したリチウムイオン電池等の発火による火災が発生している。 |

| イ | 騒音や水質汚濁、油流出など 重機を用いた保管物の積み上げや保管に伴う破砕などによる騒音、保管に伴って生じた汚水を未処理で排水することによる水質汚濁、収集されたモーター等からの油の流出などが発生している。 |

| ウ | 地域住民の不安・不信感 これまでに見られなかった業態であることや地域社会との関係性が薄い事業であることから、住民が事業内容を知り得ないことに加え、外国籍の事業者等が多く意思疎通が困難であることなどから、住民の不安・不信感を招くことが多い。また、周辺住民との信頼関係の構築のため、事業者に対して周辺住民に事業内容等の説明を求めても、拒否される、説明できる責任者が不在である事業場が多い。 |

| エ | 実態把握が困難 金属スクラップヤード等に着目して規制する法令等がないため、事業の実態を正確に把握することができない。県の実態調査で確認できた事業場の多くは外壁等で囲われており、外部から場内をうかがい知ることが困難である。さらに、事業場内に立ち入る権限がないため、事業の実態把握には限界がある。 |

(2)金属スクラップヤード等に係る指導の限界

県が実態調査を行った結果、次のような指導の限界が確認されました。

こうした状況に鑑みて、金属スクラップ等の再資源化の適正な実施を図るため、必要な規制を行うことにより、県民生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全上の支障の防止を図ることを目的とした条例を制定することとしました。

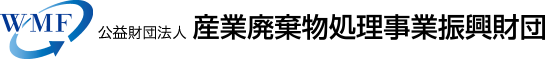

- 金属スクラップ等は、物の性状や取扱方法から、廃棄物処理法が規制対象とする廃棄物や有害使用済機器(家電32品目)に類似しているといえるが、有価で取引されるため廃棄物には該当しない。また、元が家電であっても機器としての原状を有していない場合は有害使用済機器に当たらないため、廃棄物処理法の保管基準等を適用することができない。

- 騒音規制法や水質汚濁防止法、消防法などの関連法令は、金属スクラップ等の保管や、保管に伴う作業を直接規制するものではなく、適用対象や範囲が限定されている。

- 法令等による規制が及ばないため、県は任意の立入調査を通じて実態把握に努め、不適正な屋外保管等をしている事業者に対しては是正等を指導してきたが、協力を得られない者もいる。

- 火災、崩落の危険や騒音等の問題は、事業開始後に現実化するため、事後的な対応では手遅れとなることが多く、指導により解決することは難しい。

【図】使用が終了した物の分類

【図】使用が終了した物の分類

2 条例の主な内容

(1)目的

金属・プラスチックの再資源化の適正な実施を図りつつ

| ア |

県民の生活の安全の確保 |

| イ | 県民の生活環境の保全上の支障の防止 |

(2)規制対象

| ア |

規制対象物(特定再生資源) 次のいずれかの物品(廃棄物、有害使用済機器、特定自動車部品並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。) |

| イ | 規制対象事業(特定再生資源屋外保管業) 屋外において、特定再生資源を積み上げる作業の用に供することができる機械を使用して特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等をするものを含み、 自ら原材料として使用するために保管をするものを除く。) |

(3)規制手段

ア 事業の許可

事業場ごとに事業許可の取得を義務付け

イ 住民への周知

許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け

ウ 基準遵守

保管物の崩落や火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け

エ 現場責任者の設置

事業場に現場責任者の設置を義務付け

(4)実効性の確保手段

| ア |

命令等 |

| イ | 報告徴収、立入検査 ・特定再生資源屋外保管業を行っていると認められる者に対して報告徴収 ・特定再生資源屋外保管業を行っていると認められる者の事業場等へ立入検査 |

| ウ | 罰則 無許可営業、命令違反、届出義務違反等は罰則の対象 無許可営業、命令違反等は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」 届出義務違反その他の義務違反等は「30万円以下の罰金」 |

(5)その他

| ア |

市町村の適用除外 |

| イ | 施行期日 2024年4月1日 |

| ウ | 経過措置 既存事業者にも許可取得を求め、条例の各規定への適合に必要な期間を1年間設定 |

3 条例施行に向けた取組

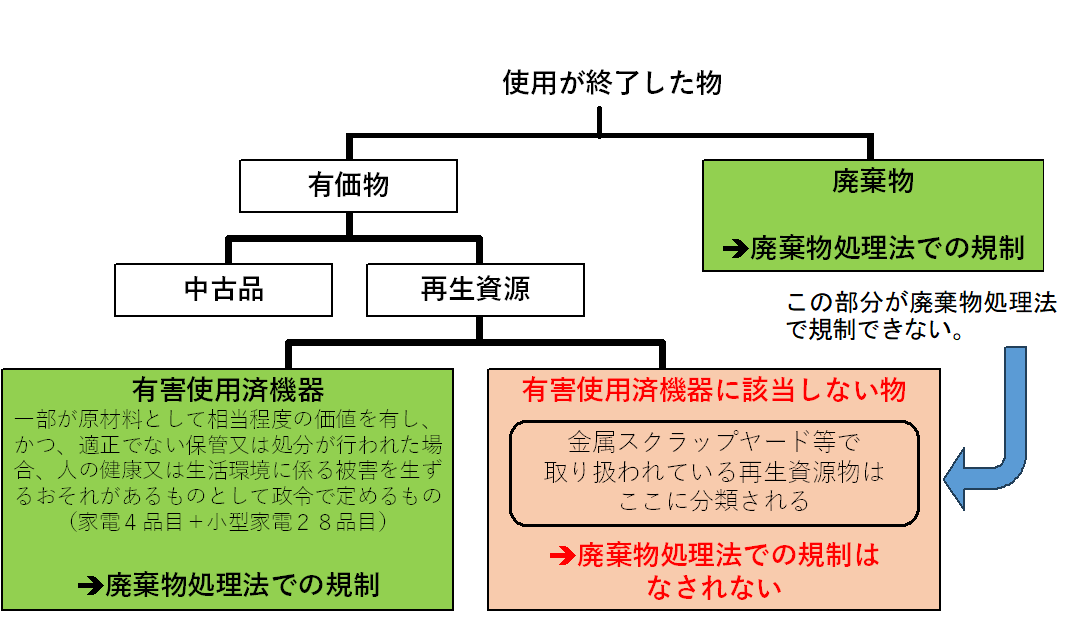

県民等へ、条例を広く周知するため、県ホームページや県民だより、SNSを通じて、条例の趣旨や規制内容、事業者などの責務などを分かりやすく掲載し、広く周知を行いました。

また、市町村に対しては、条例説明会を開催し、条例の周知について協力を依頼するなど、市町村と連携した県民への広報に努めました。

条例を円滑に運用するため、条例の公布後、市町村等に対し、条例の規制対象ヤードに関する情報提供を依頼し、ヤードとして把握した全ての事業場を個別に訪問して、周知用のリーフレットを活用し、遵守すべき基準など条例の規制内容と、1年間の経過措置の期間内に許可申請する必要があることなどを周知しました。その際、ヤードの事業者には外国籍の者が多いことから、適宜、通訳を同行して周知しました。

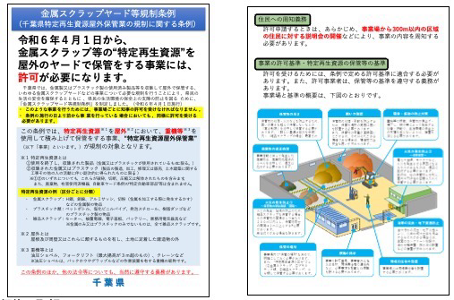

【図】周知用のリーフレット(抜粋)

【図】周知用のリーフレット(抜粋)

4 条例施行後の取組

本年度、改めて県民だより、SNS等を通じて、県民等への広報を行いました。また、条例の規制対象となる事業場を精査し、条例の適用となるヤード全てを再度訪問し、条例の規制内容等を説明するとともに、申請等の手続きや遵守事項をわかりやすく記載した手引きを配布して、早期に許可申請をすること、基準を遵守することなどを指導しました。

条例の周知状況 (基準の遵守状況を確認している様子)

条例の周知状況 (基準の遵守状況を確認している様子)

5 おわりに

不適正なヤードの一掃に向けて、事業者に対して本条例に基づく立入検査などにより、基準の遵守状況などを確認し、適宜、市町村などの関係機関と連携して厳正に指導等を行っていきます。

(参考)

○金属スクラップヤード等の種類

金属スクラップヤード等(以下「ヤード」という。)については、実態調査の結果、3つの種類が確認された。

<金属スクラップヤード>

ビルの梁や柱等で使用されたH鋼、戸建住宅で使用された窓枠、製品の製造工程で発生した切り粉(ねじの溝を削る時などに発生)など金属単体を屋外保管しているヤード

<プラスチックヤード>

飲料容器として使用されたペットボトル、戸建住宅の排水設備として使用された塩ビ管、原料樹脂(バージンペレット)の製造工程で発生した規格(強度、比重等)外品などプラスチック単体を屋外保管しているヤード

<雑品スクラップヤード>

金属、プラスチック等を素材とする業務用機器類や使用済電気電子機器等が雑多なものと混ぜられたスクラップを屋外保管しているヤード