プラスチックの生産・廃棄をカーボンニュートラルにする仕組み(その2)

国立研究開発法人国立環境研究所

藤井実

1. はじめに

前稿において、ライフサイクルカーボンニュートラル(Life Cycle Carbon Neutral: LCCN)と呼ぶ仕組みについて、主に技術的な観点から解説した。LCCNは、プラスチック等の炭化水素系素材が、リサイクル可能な分別された素材だけでなく、その総ての生産、廃棄においてカーボンニュートラルを達成可能な仕組みである。本稿では社会の現状や将来想定される変化に対応しつつ、LCCNがどのように社会実装され得るかについて述べたい。

2. LCCNを構成する技術の社会での実装状況

LCCNはリサイクル困難な低品位の可燃廃棄物をコンビナートや大規模な工場が立地する場所に集積し、焼却して化学工場や製紙工場等への蒸気供給を行うWaste to steamと、焼却時に発生するCO2を回収してプラスチックの原料となるメタノール等を製造するCCU(Carbon Capture and Utilization)で構成される。コンビナートの蒸気消費量は非常に大きいため、代替効果を高めるにはできるだけ多くの低品位廃棄物を集めて、理想的には最終的に5000t/日といった大規模で焼却することが望ましい。そのために焼却対象廃棄物を広域から効率よく輸送する方法も必要になる。

製造工場へのWaste to steamは、国内では小規模な事例が幾つか存在している程度であるが、海外では焼却量が500t/日や更に1000t/日を超えるような大規模な廃棄物焼却施設から、製造工場へのWaste to steamを行っている事例が徐々に増えている。図1に示すように、韓国では2000年代前半から蔚山エコインダストリアルパークで進められたスチームハイウェイプロジェクトの中で、焼却施設から化学工場へ蒸気供給を行っている事例が存在する。元々この焼却施設は発電を行っていたが、約3km離れた化学工場まで蒸気配管を敷設してWaste to steamに切り替えた。発電に比べて蒸気供給のエネルギー販売収益がずっと大きく、配管敷設のための初期投資は8カ月ほどで回収されている1)。欧州では、地域暖房に廃棄物焼却熱が使われてきたが、ロッテルダムのAVR社では市中心街への熱供給に加えて、近隣の化学工場にも蒸気を供給している。欧州ではこのような事例が増加している。

図1

図1

欧州にはCO2を貯留できる油田やガス田が存在するため、筆者が幾つか訪問した焼却施設においては、まずCCS(Carbon Capture and Storage)が優先的に検討されている。廃プラスチック等の化石資源由来の廃棄物が焼却された際のCO2を大気に放出した場合にはペナルティが課される一方で、約半分を占めるバイオマス由来の廃棄物のCO2を回収して貯留すると、カーボンネガティブとなる。これによりクレジットを創出して販売することができるため、CCSが魅力的な選択肢となっているようである。国内でも廃棄物焼却施設におけるCCUの実証事業が複数行われているが、温室へのCO2供給や燃料としてのメタンの合成等に留まっており、これらの利用先ではいずれもCO2が大気に再放出されてしまうため、CO2の排出削減にはなるものの、化石資源由来のCO2についてはカーボンニュートラルにはならない。カーボンニュートラルを達成するにはCO2をプラスチック等に戻して循環させることが必要であり、例えばメタノールを合成してこれを基礎化学原料にしてプラスチックを生産することが求められる。CO2からのメタノール合成については、海外では既に商業化が行われた施設も存在しており、国内でも近い将来の商業化を見据えた準備が進められている2)。また、東京二十三区清掃一部事務組合は、2023年度に都区部の焼却施設におけるCCUに関する調査研究を実施した3)。その中では、回収したCO2をコンクリートに固定化するケースについても調査が行われた。

廃棄物の輸送については、国内でも廃棄物から製造した固形燃料を、ボイラを保有する製造工場や発電所まで、トラックや船舶を利用して長距離輸送している事例が存在する。しかし、廃棄物焼却施設で焼却するための雑多な廃棄物を遠方まで大規模に輸送しているケースは、災害時等の特別な場合に限られる。しかし、例えばロンドンでは20フィートのコンテナに廃棄物をそのまま詰め混んで、艀(はしけ)に積載してテムズ川を利用して輸送している(こちらは市内の渋滞を避けるのが主な目的であり、長距離輸送ではない)。一度に800t程度の廃棄物を輸送することが可能であり、上述の5000t/日規模の焼却施設が仮にできたとしても、この船が1日に6~7便廃棄物を運んでくれば良いことになる。複数のコンビナートが立地する東京湾や瀬戸内海のような水域では、有効な輸送手段になるかもしれない。艀であるため水深の浅い(相対的に利用頻度の低い)岸壁でも問題なく着岸できる。廃棄物をベールで梱包してバルク船で輸送することや、密閉されたコンテナを利用して他の貨物とコンテナ船に混載して輸送することも選択肢となる。AVR社ではイギリスからも船で焼却用の廃棄物を輸入しており、図には示されていないが、スウェーデンの焼却施設では遠くイタリアから鉄道貨物で輸入しているケースもある。また、トラック輸送を行うのであれば、写真にあるような大型車を利用できることが望ましい。

このように、LCCNを構成するWaste to steam、CCU、廃棄物の大規模広域輸送等の要素技術は、既に確立されつつある。これらを組み合わせてLCCNの全体を効率的に運用するための技術開発や制度の改善、協力体制の構築等を今後進める必要がある。

3. カーボンニュートラルに向けた社会の変化への対応

プラスチックの生産から廃棄に至る過程をカーボンニュートラルに近付けるには、幾つかの方法が考えられる。まず、リデュースやリユースによって、プラスチックの消費量自体を削減することは重要で効果的な取り組みであるが、プラスチックのリサイクル産業にとっては、市場が小さくなることを意味する。また、プラスチック製容器包装の紙素材や生分解性素材への転換が一部で進む可能性があり、プラスチック使用量を削減する観点や、適切に回収されないプラスチックの環境中での残存量を低減する観点で有用であるが、一方で単一のプラスチックを集めて質の高いリサイクルを行う観点からは都合が悪い。しかし、プラスチックに関わる環境配慮を同時並行で多面的に進めるためには、様々な変化に柔軟に対応できる資源循環の仕組みを備えておく必要がある。LCCNではあらゆる可燃廃棄物を広域から収集することを想定しており、プラスチックの利用状況の変化に柔軟に対応することができると考えられる。

プラスチックの生産側にとっては、製造に必要な原料とエネルギー(電力と熱)の双方をカーボンニュートラルにする必要がある。カーボンニュートラルになり得る原料としては、廃プラスチック、バイオマスと、それらの燃焼由来のCO2が挙げられる。上述のように、廃プラスチックを安定して確保することは難しい可能性がある。加えて、材料リサイクルにおいては再生樹脂にならずに残渣となる割合も多く、ケミカルリサイクルでもプラスチックの含有炭素の総てが原料化できる訳ではない。バイオマスとしては、国内では木材が豊富に存在している。しかし、木材の化学品への利用を急拡大した場合、森林及び木材としての炭素蓄積量が減少し、数十年の期間に渡って一時的に大気中CO2濃度の増大に繋がる可能性も高いため、短期間のうちにまとまった量のCO2削減効果を期待することは難しいと思われる。一方で、焼却に回ってしまった廃プラスチックからのCO2を回収してプラスチックを製造すれば、生産・廃棄されるプラスチックのカーボンニュートラルが担保されることになる。短期的にはカーボンニュートラルとみなせない木材であっても、プラスチックへの転換プロセスから発生するCO2も回収してプラスチック原料にすることができれば、CO2の一時的な増加を防ぐことができる。このように、プラスチックのカーボンニュートラルの達成には、CCUによる炭素循環は不可避なプロセスである。課題は、CCUには大量の水素が必要な点であり、グリーン水素は現時点では非常に高価であるため、大規模な商業化が進み辛い要因となっている。

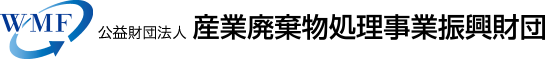

エネルギーについては、国内では原子力が主力電源になり辛い状況であることと、化石燃料由来のCO2の貯留場所の確保も進んでいない状況を踏まえると、再生可能な電力を中心に考える必要がある。大規模に安定したエネルギー供給が必要な化学コンビナートにおいては、電力を水素に変換した上で(輸入する場合は、水素を輸送が容易なアンモニアに更に変換する場合もある)、これを燃料にして電力と熱の供給を行うことが想定される。つまり、カーボンニュートラルなプラスチックの製造には、原料側だけでなく製造エネルギーにもグリーン水素が必要になる。CCUによるプラスチック製造は、安定な化学物質であるCO2を経由して炭化水素を製造するため、効率の悪い最終手段であると考えられがちであるが、CO2の発生はそれに見合う熱が発生したことを意味するため、これを考慮に入れて評価する必要がある。LCCNを構成するWaste to steamは、コンビナートのボイラと遜色ない熱効率で蒸気を(必要に応じて電力も)供給する点が大きな特長であり、発生した熱を無駄なく利用することができる。図2に示すように、nモルのCO2を(CH2)nのようなポリオレフィンに転換するには、最低でも水素3nモルが必要である。しかし、例えばポリエチレンに含まれる炭素nモル相当を焼却した際に得られる熱量は、おおよそ水素2nモル分の発熱量に相当する。焼却すれば、それだけ水素を削減できることになる。従って、CCUのために追加的に必要となる正味の水素量はnモル分ということになる。LCCNでは混合廃棄物中にバイオマス由来の廃棄物(紙、厨芥類等)も含まれており、この混焼によって得られる熱量は、従来のWaste to electricity(焼却発電)からのエネルギー効率向上分だけでも、水素nモル分程度に相当する。つまり、CCUに必要な水素と、廃棄物の焼却によって節約できる水素が理想的には概ねバランスするため、グリーン水素の消費量を実質的に増加させることなくCCUを行うことが理論的には可能である。実際には、プロセスの効率が理想値からはずれる分だけ、水素の消費量が幾らか増加することになる。一方プラスチックのケミカルリサイクルでは、分解が吸熱反応であるためにエネルギー投入が必要になるが、一部のプロセスではこのエネルギーを、廃プラスチック自身を部分的に酸化させて賄っている。その分はCO2となってしまうため、カーボンニュートラルを実現するにはこのCCUも必要になる。仮にプラスチック中のnモルの炭素の転化率が2/3である場合、1/3nモルのCO2が発生し、このCCUには最低でもnモルの水素が必要となる。あるいは、プラスチックの分解のためのエネルギーをプラスチック自身に頼るのではなく、外から供給することも考えらえるが、そのためにはやはり水素が必要になる。LCCN及びケミカルリサイクルにおける実際のグリーン水素の必要量は、プロセスがどれほど理想値からかけ離れるかによって変動し得るが、バイオマス由来の廃棄物を含めて高効率に利用するLCCNは、エネルギー効率の面で相対的に有利になる可能性を持っている。

図2 LCCNとプラスチックのケミカルリサイクルの必要水素量の比較(概念図)

図2 LCCNとプラスチックのケミカルリサイクルの必要水素量の比較(概念図)

4. LCCNによるカーボンニュートラル達成への道筋

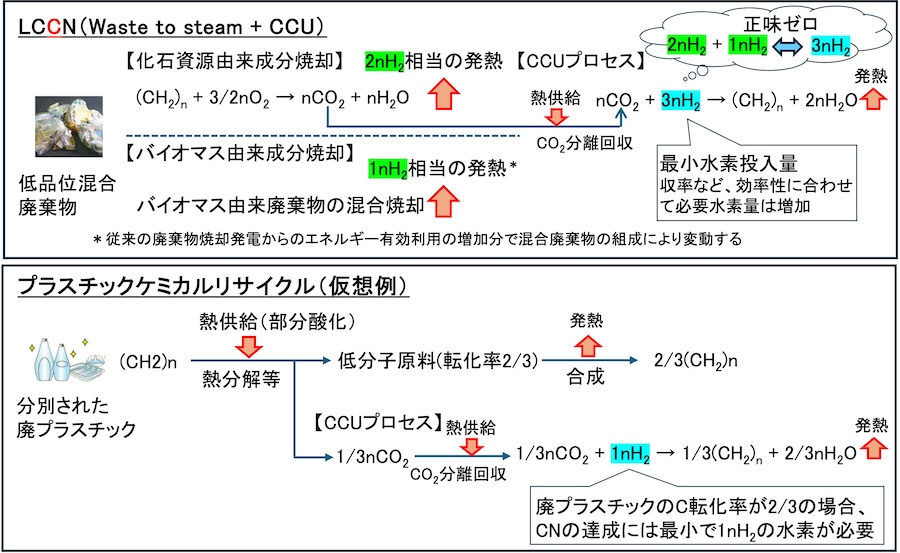

プラスチックのリデュースやリユースと共に、材料リサイクルを合理的な範囲で優先実施しながら、これらを補完する形でLCCNを導入してゆくことになる。現状では化石燃料が使用できる一方で、グリーン水素が高額であるため、CCUを商業スケールで始めることは難しい状況にある。しかし、LCCNの導入は2つのフェーズに分けて段階的に実施することで、その時々の社会情勢に合わせて経済的合理性を確保しつつ、カーボンの代替効果を常に高く維持することができる。図3に示すように、第1フェーズは2040年頃までの期間であり、グリーン水素が高額であるため、Waste to steamを中心に実施することが想定される(LCCN Ready)。この期間において、化学産業や製紙産業では化石燃料を併用していると考えられる。原料としての化石資源を削減するケミカルリサイクルは、カーボン転化率が100%から大きく乖離するケースも多いが、燃料としての化石資源を削減するWaste to steam(コンビナートの化石燃料ボイラに対して熱効率に遜色はない)は、同等かそれ以上のCO2削減効果を得ることができる。第2フェーズは2040年頃以降であり、この頃にはグリーン水素の価格が安価になり、供給量が大きく増加していることを期待したい。それでも、水素の消費量が少なくて済むならば、その方が有利である。2050年に向けて社会ではカーボンニュートラルであることが当然になりつつあると考えられるため、CO2排出削減効果を評価すること自体が無意味になってくる。化学コンビナートではグリーン水素(またはアンモニア)を燃料にしており、LCCNによる蒸気供給は、コンビナートにおける水素の燃料としての消費量を削減することに貢献する。余剰になった水素を活かす形で、LCCNではCCUの実施量を拡大してゆくことで、化石資源の原料としての利用を削減することができる(Full LCCN)。この削減量も、プラスチックのケミカルリサイクルによる削減効果と同等か、条件次第では若干上回る可能性がある。

図3

図3

これまで見てきたように、LCCNはプラスチックの材料リサイクル及びケミカルリサイクルを補完しながら、グリーン水素の価格低下・供給量拡大とそれに伴うコンビナートのエネルギー利用状況の変化に合わせて、効果的に原・燃料の代替を進めることができる。材料リサイクルやケミカルリサイクルでは、プラスチックの使用や廃棄の状況変化に追随しにくく、カーボンリサイクルを100%の収率で実施することも困難であるが、LCCNはいずれにも対応することができる。一方で、LCCNが扱う廃棄物だけでは化学産業が必要な炭素を総て賄うことは難しく、木材等の炭素を併用する必要がある。また、一部の化学品はケミカルリサイクルによる製造がより適していると考えられる。複数の方法を最適に組み合わせて、カーボンニュートラルを実現することが求められる。

LCCN施設の導入に際して、焼却施設の新設は、国内では環境アセスに時間を要するために計画段階から約10年を要する。海外では国によって事情が異なると思われるが、数年で新設できる場合もある。国内では既に焼却施設がほとんどの地域に行き渡っている状況にあるが、10年のタイムスパンを考慮した上で、各自治体や産廃事業者が保有している焼却施設が老朽化している地域から順に、コンビナートにおけるWaste to steamに切り替える計画を立て、実行に移すことになる。一般的に大規模な焼却施設は複数の炉で構成されるため、集約される廃棄物の増加に合わせて、炉数を増やして規模を拡大すると共に、グリーン水素の市場動向等を見ながら、CCUの実施量を増やしていく。

LCCN施設の建設・運営主体としては、大別すると2つのケースが想定される。1つ目は産業廃棄物処理事業者が中心となり、当初は産業廃棄物の受け入れから事業を開始し、徐々に自治体からの一般廃棄物の処理委託量を増やしていくケースである。2つ目は、複数の自治体が協力してLCCN施設を持つケースである。これまでにも複数市区町村が共同で焼却施設を運営している地域が幾つも存在するが、従来の規模感をはるかに超える広域連携が進められるか否かが鍵になる。時には都道府県境を跨いで、市町村外から廃棄物を集約する場合、コンビナートが立地する自治体の合意が必要であり、従って住民の事業実施に対する理解が得られることが重要な要件となる。LCCNの意義と、焼却施設の排ガスがクリーンであることなどを説明するとともに、焼却施設の建設位置に配慮し、廃棄物の輸送にはできるだけ船舶を利用して、コンビナート近隣の道路を多数のトラックが行き交うような状況を避けること等によって、LCCNの導入に理解をして頂くことが重要になる。

5. おわりに

LCCNの社会実装に向けた取り組みは、筆者が関わる範囲だけでも、国内及び海外(アジア)の複数のコンビナートや工業団地等で、関連企業、自治体、中央政府機関等の協力を得ながら、検討の詳細度は様々であるが、実施されている。現在、一般社団法人LCCN推進研究会(仮称)の設立に向けた準備を進めており、更に多くの方々と連携しながら、このような取り組みを更に加速させたいと考えている。

参考文献

- Hung-Suck Park, Ulsan Eco-Industrial Park - Business model development and Enabling mechanism, Northeast Asia Eco-Forum on Sustainable Development and Regional Ecological Security, September 21-22, Shenyang, China, 2011

- https://www.dbj.jp/upload/investigate/docs/abad6d7ea577ade20031232610ddee65_1.pdf(閲覧日;2024年9月22日)

- 特別区長会調査研究機構, 令和5年度調査研究報告書:特別区におけるCO2の地産地消に向けて~清掃工場のCO2分離・活用と23区の役割, 2024

謝辞

本稿の記載内容には、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20223C02)により実施された研究の成果を含む。ここに関係者に謝意を表す。